市議会の予算特別委員会は、5日間のうち3日目が終わりました。

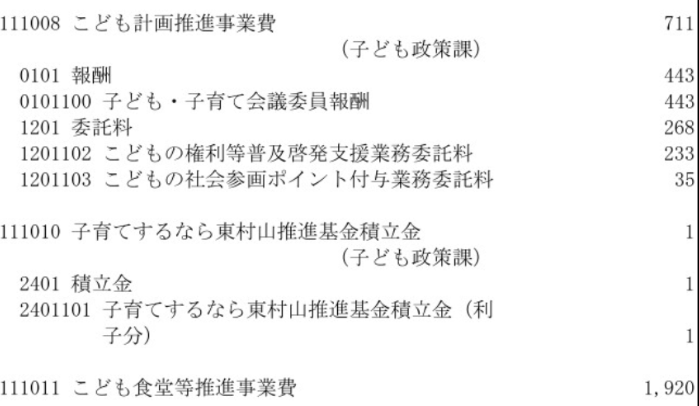

民生費の「こども計画推進事業に」に新設された「こどもの社会参画ポイント付与事業(3万5千円)」について報告します。

午前中に土方桂議員が取り上げた時から超モヤモヤしていたので、午後の自分の出番で取り上げ、ほぼ中身がわかりました。

今年度、子ども・若者を対象にした会議の人集めに苦労したので、来てもらいやすくしたい、長時間拘束するから多少のお礼ができれば…ということのようで、アインペイ1,000pt付与します、というスキームでした。

「子どもの意見を踏まえて決めた」とか「参加へのインセンティブ」とか「アインペイ加入の促進」いう答弁を聴きながら、完全に目的と手段をはき違えていると思えてきて、あまり使わない強い言葉と口調で批判をすることとなりました。もう少し穏やかに話すべきであったことは間違いないので、そこは反省しています。

その上で、一般会計の総額697億2,904万円のうち、わずか3万5千円ですが、東村山市政の伝統的子ども観が見事に表れている、と私は感じますし、昨年9月の決算審査でも使った「神も悪魔も細部に宿る」という言葉がまた頭に浮かんできました。

この市で、この仕事に就いて22年。常々言い続けてきましたが、東村山市の子ども・青少年政策は、大人が考えるカギカッコつきの「健全」を求めるものばかりが目に着いてきました。

他の自治体では育成会や協議会と名称変更している地域組織は、東村山市では相変わらず青少年「対策」地区委員会であり、不登校の子どもたちが通う場として開設されている「希望学級」の正式名称は、「健全育成学習室」のままです。

善行表彰や健全育成大会に象徴される、大人の目から見た「よい子」を求める各種取組みを廃止しろとは言いませんが、そんなこととは縁遠い圧倒的多数の子どもや親御さんたちへのサポートは弱いままだし、中でも厳しい状況にある子どもたちへの向き合いが軽んじられてきたことには憤りを抱き続けてきました。

おみやげ主義的なものも幾度となく子ども関連イベントで見てきたので、デジタルポイントというご褒美を違和感なく庁内が受け入れた背景が、残念ながらわからなくない。

でも、「こども基本法」に基づく自治体としての「こども計画」を策定して進めるということは、そういうことではないんだ、ということのはずです。

今は、子ども・若者の参画をどうしたら実現できるのかについて先進地や専門家からも大いに学び、様々な方策にトライする時でしょう。その結果、こんな方法もあるね…とアインペイ活用が出てくるなら、それもありかもしれませんが…

子どもを、私たち大人と同じ一人の権利の主体として認めていないから、こんな安直な手段ことに飛びつくのだと思います。

私が全ての子どもの声を代弁できるはずがありませんが、子どもを馬鹿にするな!と声を大にして言いたい。

本当は声を挙げたいけれど挙げられない子がいます。信頼を築いて丁寧に聴くことができれば安心して話し始めるかもしれない子がいます。

子どもたちが親にも先生にも話せないことを安心して打ち明けられる、そういう場や仕組みを、市として責任を持ってつくりましょう、と初めて提起したのは今から10年ほど前です。

元祖と言われる兵庫県川西市の「子どもオンブズパーソン制度」ができたのは1998年ですから、27年も前のことです。

世田谷区の「せたホッと」ができたのは2013年。

西東京市の「ほっとルーム」は2019年。

議会で取り上げるたびに、それぞれに出向いてご担当から実情をお聴きし、その必要性を訴え続けてきました。しかし、今回の市の計画に入ることはありませんでした。

子どもや若者は、大人の都合でそんなに簡単に集まりませんよ。簡単に本音を明かすこともないですよ。でも、だからこそ、子どもを本当に大事だと考える自治体は、一つひとつ苦労しながら、子どもに信頼される場を作って来たのです。

会議に人が集まらない?それはそういう下地を東村山が今まで作って来なかったからですし、これは多くの自治体にとっても苦手な分野なので、初めのうちは仕方ないと思っています。

大事なのは、そのプロセスをどれだけ大切に取り組むのか。それが私たち大人に求められているのだと思っています。

声にならない小さな声を胸に抱えたまま水の底に沈んでしまいそうな子どもをどうやったら救えるのか、と真剣に考えて、セーフティーネットの縦糸と横糸を少しでも目の細かいものにしようと地道な取り組みを重ねている自治体へ行って、頭を下げて学んできてほしい。そう思います。

子どもや若者の本音、本心を聴くこと、引き出すことは、大人以上に簡単なことではなく、だからこそ、子どもの思いを知りたい、理解したいと真剣に考える自治体ほど、とても苦労しているし、子どもの権利条例や子ども条例を本気で定め、権利の主体として子ども・若者を真正面から位置づけて、多様な施策を展開しています。それでも簡単にはいきません。

東村山市が産みの苦しみから逃げずに、どう乗り越えるのか。

それは私たち大人が変われるかどうか、ということ。

国連子どもの権利条約に基づく「こども基本法」、「こども大綱」、そして自治体の「こども計画」は、この国の大人が変われるのかどうか、が最も問われているのだと考えています。そういう意味でも、この政策は0点であり、一から考え直してほしいと思っています。