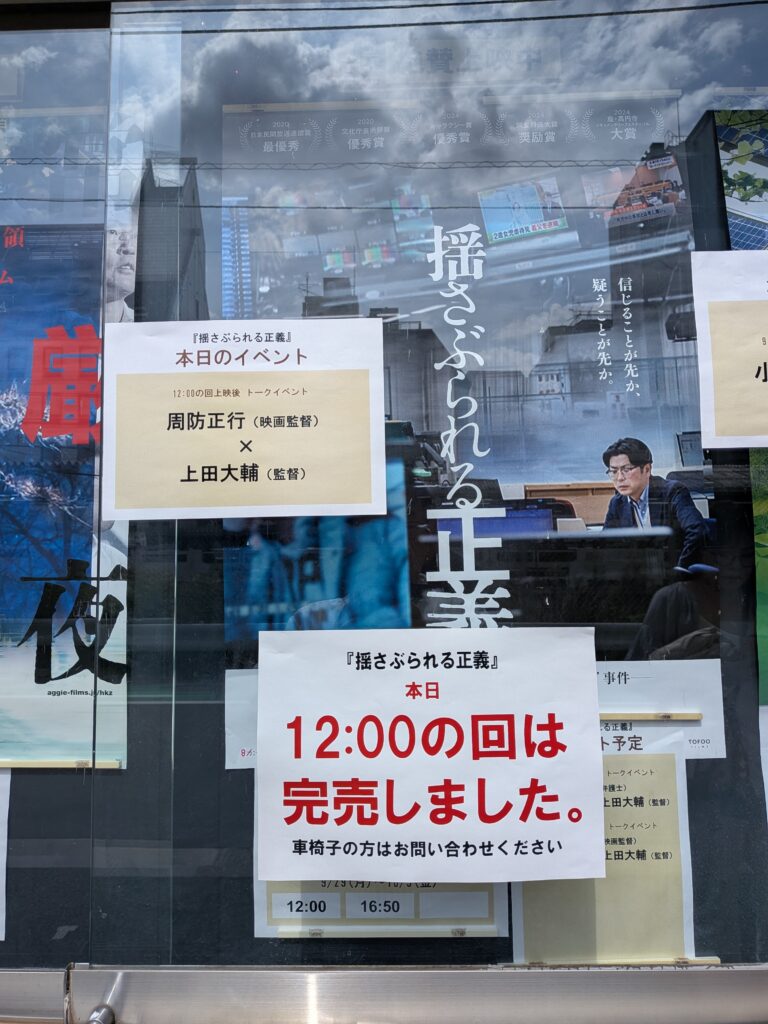

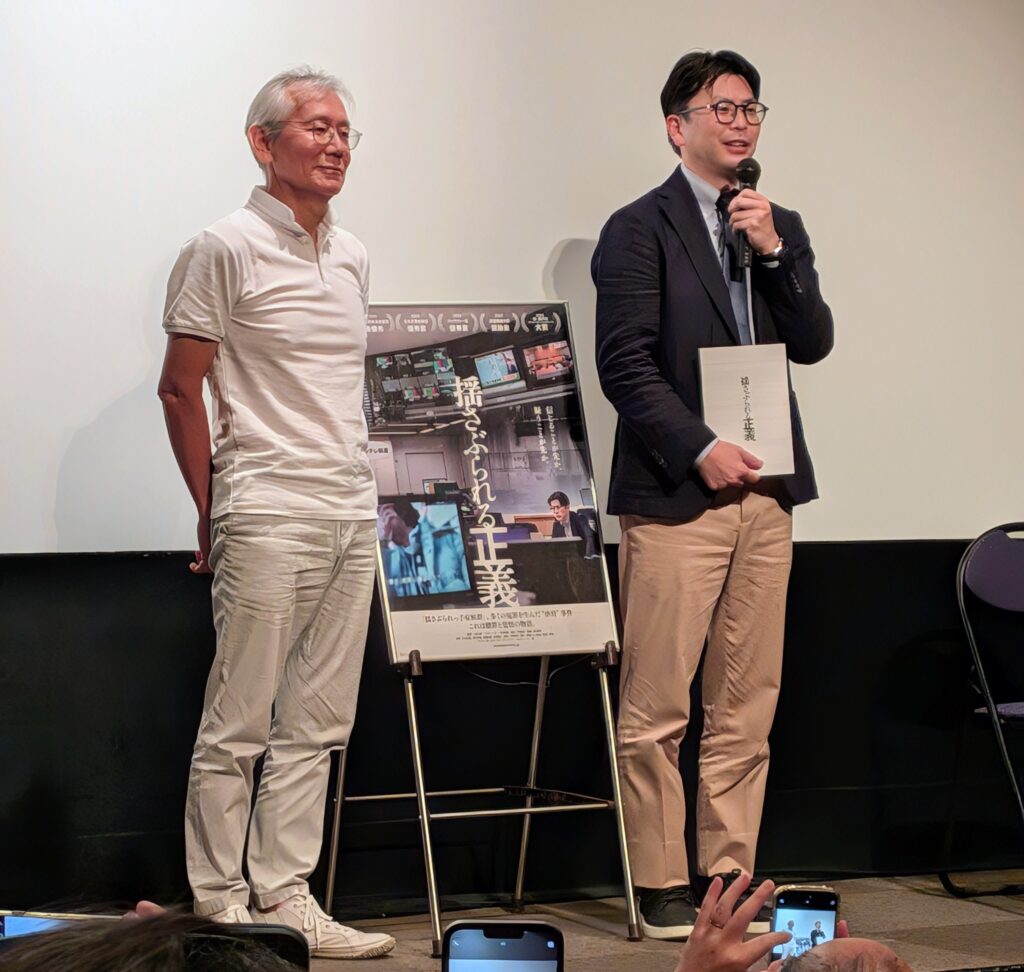

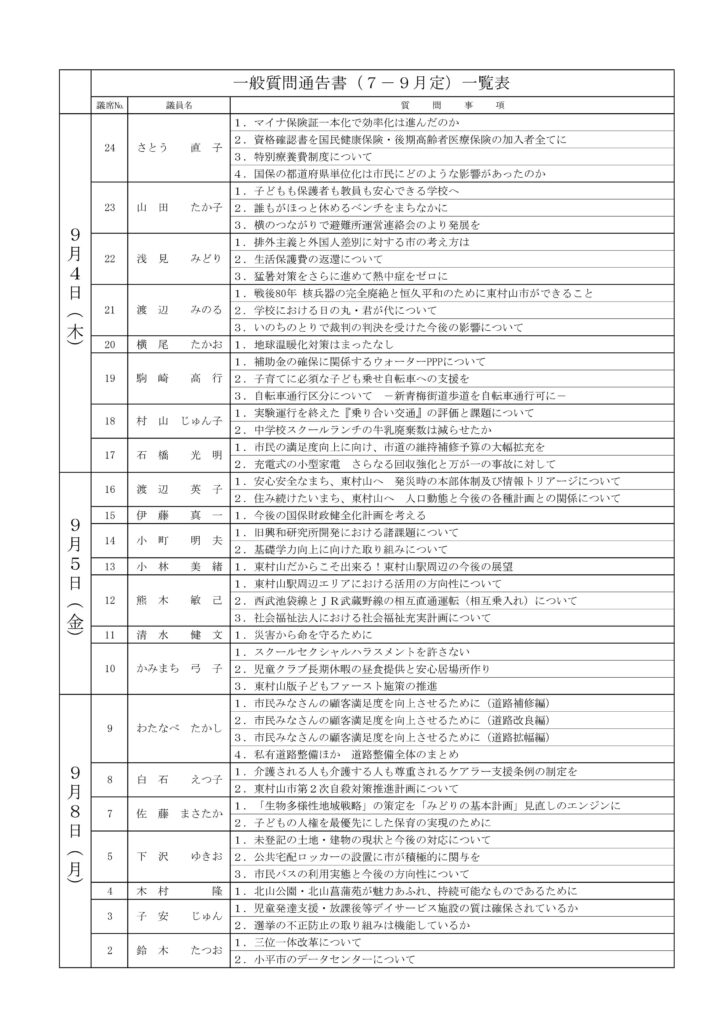

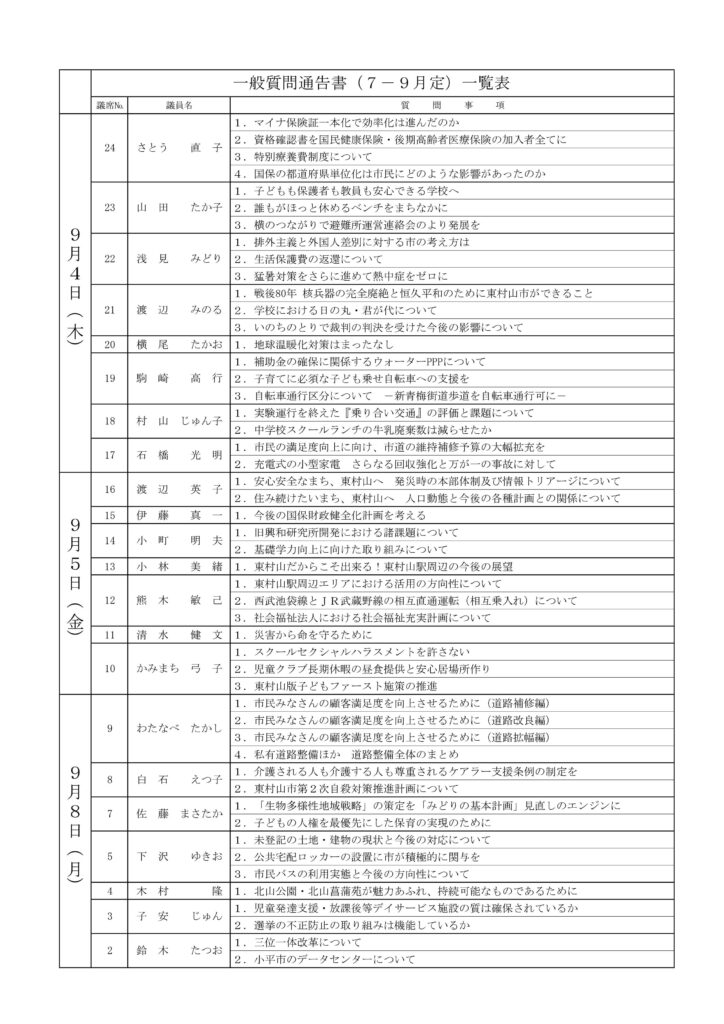

明日(4日・8人)、明後日(5日・7人)、8日(月・7人)の3日間は、22名の議員が一般質問を行います。

一覧表はコチラ👇で、全員の通告書は市議会HPからご覧いただけます。

私は8日(月)の3番目なので、11時過ぎからではないかと思います。私より前の2人次第では午後一番かもしれません。

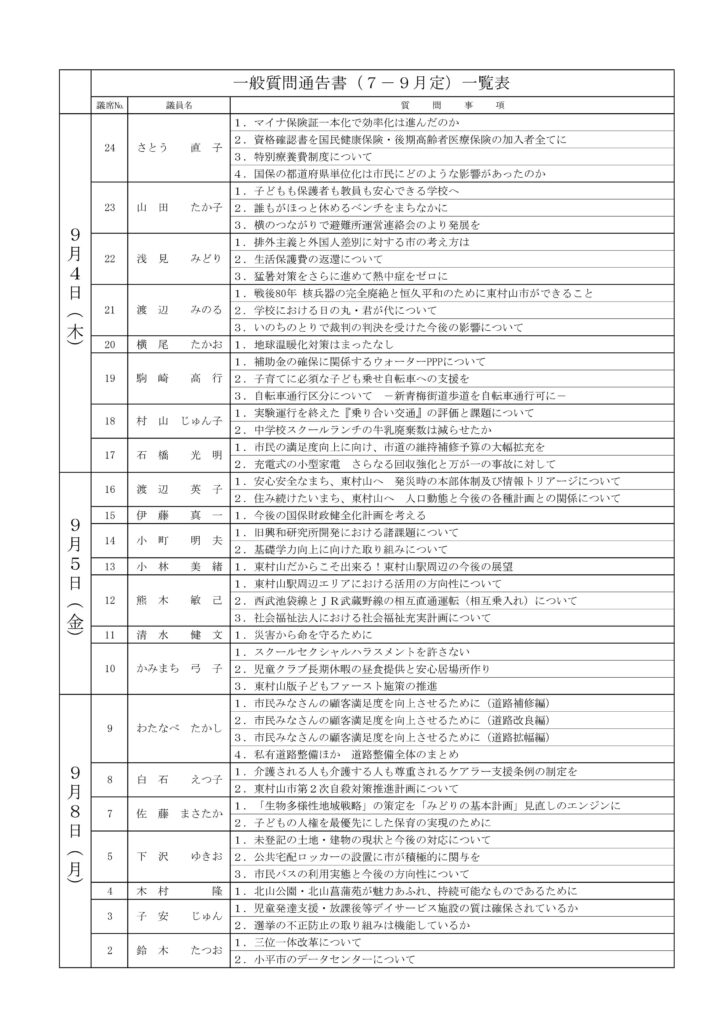

今回取り上げるのは大きく2つ。通告した内容を、通告書の画像とテキストで掲載します。

1.「生物多様性地域戦略」の策定を「みどりの基本計画」見直しのエンジンに

記録的な猛暑が続くこの夏。気候変動に起因する災害や景観の喪失、食糧危機、生物多様性の低下等、課題は深刻さを増す一方であり、地球環境の保全、回復には、主体を超え、従来の発想や枠組みを超えた対策が急務と言われる。市では推進中の「みどりの基本計画2021」について、毎年度、目標の達成状況や事業の実施状況を点検・評価し、達成状況の市HPで公表しており、令和7年度は中間見直しの年としている。この間の達成状況を概括的に確認すると共に、後半5年間とその後も見据えた政策の方向性、重点施策の展開について議論したく、以下質問する。

1)「みどりの基本計画2021」前半5年間の評価と見直し作業について

①毎年度公表されている評価結果を踏まえ、達成状況と課題を柱ごとに概括的に説明願いたい。

②計画では「報告会の開催等を通じて計画の進捗管理に市民意見を反映する仕組みを検討」「みどりを取り巻く状況の変化を踏まえ、必要に応じて計画の改定や見直しを行います」としている。見直しについての方針、検討のポイント等をどのように考えているのか、緑化審議会や市民団体との協議はどう進んでいるのか、進めていくのか伺う。

2)生物多様性地域戦略の策定を早期に

①東京都生物多様性地域戦略とは何か。位置づけ、対象地域、計画期間、戦略が及ぼす当市への影響、効果等、説明願いたい。

②生物多様性基本法第13条では「都道府県及び市町村は、単独又は共同して(地域版の戦略策定を)定めるよう努めなければならない」と規定している。当市の現状と考えを伺う。

③東村山市の自然資源と保全上の特徴についての現状認識を確認したい。

④特に、狭山丘陵や柳瀬川、空堀川等、複数の自治体と連携、協働した取り組みが不可欠なグリーンインフラを多く抱える当市として、どのように取り組んできたのか、取り組んでいくのか伺う。

⑤「ネイチャー・ポジティブby2030」「30by30」「自然共生サイト」について説明願いたい。30by30に当市として取り組むことは、単に「行政が税を投入して既存の緑を守る」だけではない意味や利点があると考えるが、認識を伺いたい。

⑥所沢市は2021年4月に「生物多様性ところざわ戦略」をスタートさせ、様々な取組みを進め、積極的な発信も行っている。戦略の概要と、「生物多様性の保全・回復の取り組みに向けた3者連携協定」「所沢市と西武グループによるネイチャーポジティブ宣言」について説明願いたい。

⑦当市として、ネイチャー・ポジティブ(自然再興)を明確に掲げた上で、所管の壁を超えた政策の連携と一体的な実現へ歩み出していただきたい。みどりの基本計画2021の見直しと、さらなるその後も見据え、市長のお考えを伺う。

2.子どもの人権を最優先にした保育の実現のために

「不適切な保育」をめぐる事件や報道が後を絶たない。事案の内容や背景には差異があるが、共通しているのは、従来の人権意識ではもはや通用しないという認識が不十分なことと、初期の対応の失敗にあると言われている。当市では今のところ表面化した事案は聞かないが、決して他人事ではないので、何かが起きてしまう前に仕組みを整備することが急務と考え、現状を確認すると共に、早期の取組みを求めて以下質問する。

1)不適切な保育の実態と市の取組みについて

①過去10年ほどで市として把握している不適切保育の事案があれば、概要について伺う。

②市として、不適切保育をどう定義し、どのような対応、対策を講じているのか。

2)今、市に求められることとは

①不適切な保育が起きるのは何故だと考えているのか伺う。また、今後起こさないために、市としては何をしていくのか。

②それでも不適切な保育が発生することは避けられないとは考えないか?早期にリスクの芽を察知し、重大な事案に至らせないことは、事業者の責務であると共に、市が担わなければならない重要な責任と考える。事業者が悩んだり困ったりした時に、日頃から相談できる体制を市は整えているか。

③重大事案の発生を受けて対策を講じる自治体が多い中、平時から公私立すべての施設をサポートする武蔵野市の未然防止の取組みが注目されている。内容を確認の上、受け止めを伺う。