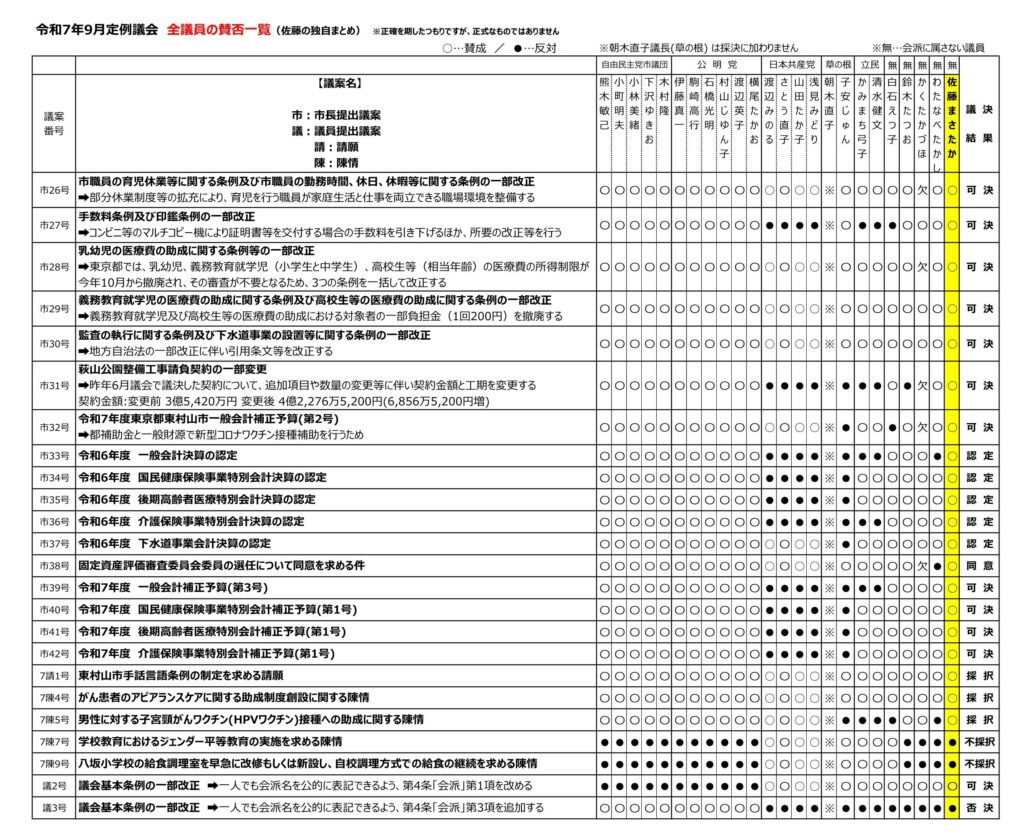

昨日に続き、【その3】として、2号議案(提出者:かくたかづほ、佐藤まさたか、白石えつ子、わたなべたかし、かみまち弓子、清水健文、渡辺みのる、さとう直子)についての質疑と答弁、までを全文掲載します。ものすごく長いので、質疑が終わってからの両方の議案への討論と採決については別に【その4】として掲載します。

録画では、1時間27分58秒あたりから2時間19分26秒あたりまでです。

[朝木議長] (1:27:58 – 1:28:00)

再開します。次に議員提出議案第2号について質疑ございませんか。

[17番 石橋光明議員] (1:28:00 – 1:30:03)

議案第2号、基本条例の一部を改正する条例に対して伺います。まず、ちょっと歴史を振り返りたいと思います。長いぞと言われるかもしれないけど、言っておきたいと思います。

基本条例の案の叩き台を議論しているときに、個人を会派として認める、要は制定当時の第4条のことが委員会で集約をされました。しかし、特別委員会の委員長だった私が恥を承知で「会派は複数人」と提案したのですが、残念ながら採用されなかった歴史があります。50年以上会派の定義が明文化されていなかったのも事実です。議会基本条例で初めて会派の定義を議論したのがこの時でした。我が議会は、平成28年、平成30年、令和2年、令和6年の4回検証を実施してきました。その検証の結果は、平成30年は会派の人数や権限について協議する、令和2年が第1項の改正を求める陳情の採択を踏まえ、条例改正と関連事項の検討を行う、令和6年は会派を結成しなくても所属性党名等を名乗れるよう運用・検討するという議論の歴史があったのです。

よって、どこで議論してきたのかというと、8年の長きにわたって会派の定義については議論してきたという経過がありますが、それを前提に伺いたいと思います。1番です。会派の定義の議論についてです。

令和2年12月議会に上程された議案第5号、議会基本条例第4条の改正議案の議論において、「十分に議論尽くして」等の答弁が多くありました。今回の改正内容は個人の追加であり、会派の人数定義の変更であります。会派の人数の定義の議論はどこで行われたのか伺いたいと思います。

[渡辺みのる議員] (1:30:07 – 1:30:39)

今、石橋議員ご紹介していただいたので、その辺を省きますが、直近で言うと令和6年ですね。昨年の議会基本条例検証の中で、先ほど「ない」というふうにおっしゃっていましたけれども、実は私も発言をしていますし、一定の議論はされています。それが一番最新の議論だと思います。具体的に言うと、令和6年8月6日の議会運営委員会で議論をされています。

[石橋光明議員] (1:30:50 – 1:31:06)

わかりました。私も今回の検証の動画すべて確認したんですが、検証のときは全くなかったですね。その前のことをおっしゃっている、そういうことですかね。

[渡辺みのる議員] (1:31:07 – 1:31:23)

今「動画」っておっしゃったのは、おそらく検証の課題整理の、今年度やっているものだと認識をしてご答弁すると、おっしゃるとおり、その前の検証作業そのものの議論の中でやっております。

[石橋光明議員] (1:31:24 – 1:31:48)

そうかもしれませんが、私は結論、議会運営委員会で「会派を結成しなくても、その所属政党等の名を名乗れるように運用を検討する」というふうに集約したということは、大きいんじゃないかなというふうに思います。続いて提案の目的を伺います。提案された議案の最大の目的は何でしょうか。

[渡辺みのる議員] (1:31:50 – 1:32:06)

目的としては、一人でも会派として希望すれば扱われるということになることで、人数による不公平なく会派名等を呼称して、市民に正確な情報発信ができるということに尽きると思います。

[石橋光明議員] (1:32:08 – 1:32:13)

であれば提案者側も運用の変更でもよかったというふうにお思いですか。

[渡辺みのる議員] (1:32:15 – 1:33:06)

このことだけをもってすれば、おっしゃるように運用の変更でできる可能性はあったというふうに考えていますし、この間の議会運営委員会の中でも同様の発言をしています。ただ個人的な見解を先に述べさせていただくと、議会運営委員会の一番最初、4条の検証結果の検討をする会議の中で、冒頭に私は「会派というのは個人でも認めるべきだ」という思いを持っているが、ということで、運用でできるところはやろうじゃないかと。そこで合意ができるんだったら運用でやりましょうという話をしていましたけれども、結果として合意ができなかったということになります。

[石橋光明議員] (1:33:08 – 1:33:19)

続いて3番目です。会派とはという、そもそもに移ります。日本語として、そして一般的な意味として会派は複数か個人か見解を伺います。

[渡辺みのる議員] (1:33:20 – 1:33:45)

先ほど来お話がありますけれども、会派という言葉はそれ自体に定義はございません。議会運営上ですとか議員の活動上、必要に応じてそれぞれの議会によって構成・交渉されるものだと考えていますので、私は個人か複数かということに対してこだわるものではないというふうに考えています。

[石橋光明議員] (1:33:47 – 1:34:32)

私も広辞苑や大辞林を聞いて、国語辞典を引いて会派とは何かと言いました。「同じ主義・主張を持つ人々の集まり、特に政党団体などの内部では思想意見の一致する人々がつくるグループ」、ポイントは「人の集まり」というふうにされておりましたので、やはり会派というのは一般的に言えば複数人で構成されることが前提なのではないかなというふうに思っております。最後です。

議案資料についてです。添付いただいた多摩26市市議会における会派の定めと運用状況を非常に参考になりました。この調査の結果どういったことが読み取れるか伺いたいと思います。

[渡辺みのる議員] (1:34:36 – 1:35:04)

26市の状況として会派の人数の規定がそれぞれされております。まず1人からとして12市、2人以上が10市、3人以上が4市となっております。このことから読み取れるのは、会派の定義については先ほど申し上げた通り一般的なものはないということが言えることと、それぞれの議会において、それぞれの実情に応じて定義付けられるものであるということが読み取れると考えています。

[石橋光明議員] (1:35:14 – 1:35:45)

これは感想ですけれども、特に議会基本条例を制定していない議会がいくつもありますけれども、そこが1人というふうに定めているのかどうか分かりませんが、ここは私の感覚では定義に対する議論をしていない、議会基本条例として盛り込むか盛り込まないかということも含めて議論されていないがゆえにこういうふうに落ち着いているんじゃないかなという側面もあるんじゃないかなと思います。以上です。

[朝木議長] (1:36:04 – 1:36:05)

他に質疑ございませんか。

[小町明夫議員] (1:36:07 – 1:36:33)

議員提出議案第2号につきまして、自民党を代表して質疑してまいります。1点目です。議員提出議案として、この条例改正提出に至った経緯を改めて伺います。

[渡辺みのる議員] (1:36:34 – 1:38:34)

先ほど提案説明でも申し上げましたけれども、令和5年の議会改選直後からですね、白石議員、かくた議員から所属性透明等を記載しないことで、市民から離党したのかなどの意見を言われているということが訴えられておりました。そのことについては、かくた議員からも白石議員からも、当時の議長ですとか自民党の会派代表さんに要望していたと伺っています。私自身も当時の小町議員が議長でございましたけれども、小町議長ですとか自民党の会派代表、当時小林議員でありましたけれども、に対応するように申し入れをしたりですとか、代表者会議などで所属性透明等を記載する方法について協議の場を作っていただけないだろうかということも提案をしてきましたし、早期に実施したらどうだという提案をしてまいりました。

ただその後、令和6年議会基本条例の検証作業をするまでその検討は残念ながら行われなかったということがあります。その検証作業の中で、会派としての扱いはしませんけれども、表記の方法について検討すると、先ほどの提案された3号の答弁の中でもおっしゃられておりましたけれども、そういう結論が主役をされました。そのことを受けて、今年度、議会運営委員会の所管事務調査事項として検討されたわけですけれども、これが結果として合意に至らなかったということがあります。

この合意に至らなかったことを受けて、我々提出者に名を連ねている議員などが協議をして、現在会派に属さない議員として所属政党等を記載できない、表記できない議員の不利益を一刻も早く解消することと、市民にとって正確な情報を発信するために、まずは本条例を提案して、今の状況を解消しようということで、長年提案に至ったというのが経緯でございます。

[小町明夫議員] (1:38:36 – 1:39:31)

名誉のために申し上げておきますが、確かに当時私議長でした。そういう要望というか、申し入れをもらったのも事実としてあります。ただ私そのときに2人に申し上げたのは、令和6年度には議会基本条例の検証があるから、そこでしっかり協議したらどうですかということは申し上げたつもりです、私は。

覚えているかどうかわかりませんけれどもね。私の名誉のためにそれだけは強く申し上げておきます。なんか私が全部止めたみたいな言い方がね、困っちゃいますから言っときますよ。

改めて今再質疑しますけれども、令和5年に議会が改選して、6年度で検証作業を行って、この令和7年度が、今年度がスタートしているわけですよね。前期2年間における4条の集約についてどう捉えているのか、それを踏まえて今回の条例改正案の提案は妥当と考えているとか伺います。

[朝木議長] (1:39:31 – 1:39:38)

すいません、これは通告のどこでしょうか。

[小町明夫議員] (1:39:38 – 1:39:40)

再質疑だよ。

[朝木議長] (1:39:40 – 1:39:40)

再質疑?

[小町明夫議員] (1:39:41 – 1:39:42)

再質疑だよ。

[朝木議長] (1:39:45 – 1:39:55)

はい、わかりました。答弁できます、どなたか。渡辺議員。

[渡辺みのる議員] (1:39:55 – 1:40:46)

はい、先ほど石橋議員のご答弁にも申し上げましたけれども、検証結果は検証結果として重く受け止めておりました。その中で、その検証結果を検討する議会運営委員会の中で、小町議員も委員ですので、ご承知だと思いますけれども、合意ができる範囲で合意をして、一刻も早く、会派に属さない議員の皆さんの不利益を解消しようじゃないかということで、努力を重ねてきたつもりです。ただそれが結果として合意に至らなかったということが、今回の条例改正提案につながっているということなので、検証結果そのものは会派の定義について触れていませんので、直接的にどう影響するのかというところは、それぞれの解釈があるんだろうなというふうに考えています。

[小町明夫議員] (1:40:49 – 1:41:00)

2番目を伺います。議会運営委員会における所管事務調査事項の協議で、議会基本条例第4条についてどのように議論があったのか、改めて伺います。

[朝木議長] (1:41:01 – 1:41:03)

渡辺議員。

[渡辺みのる議員] (1:41:03 – 1:42:09)

所管事務調査事項としては、議会基本条例の検証結果として、先ほどもありましたように改善を検討ということで、会派を結成していなくても所属政党名等を名乗れるよう運用を検討するという検証結果を受けた引き継ぎがされました。その引き継ぎを受けてどのような運用が可能なのかということを検討していたと思います。検討の中でほとんどの委員は、東京都議会と同様に制限を設けず、所属政党名等をホームページなどに記載できるようにしてはどうかという意見がありましたけれども、小町議員からは、自民党の意見として国政政党、地域政党に限るべきだというご意見がございました。

この3日間の議論の中で、その制限を設ける理由ですとか、その際の基準についての議論がかなり交わされたと記憶をしています。ただ当初、地域政党名までとしていた自民党さんのご意見は、国政政党に限るということで、さらに狭い範囲に限定する旨の意見があったことで、結果として合意に至らなかったということになります。以上です。

[小町明夫議員] (1:42:10 – 1:42:38)

その辺ちょっともう一回確認させてください。地域政党という概念がないから、それは駄目だろうという話も議会運営委員会であったと思いますよ。で、そうすると地域政党は政党じゃないから、じゃあ政党という場合には国政政党だろうということになったんで、じゃあそれじゃしょうがないよねっていうのが私の意見だったと思いますよ。その辺は正確に伝えたいと思いますがいかがですか。

[渡辺みのる議員] (1:42:39 – 1:43:40)

その意見を言ってたのはまさに小町議員ご自身だと思います。我々、特に議会運営委員会の会議録を見ていただければ、もうホームページに出てますので、会議録見ていただければわかると思いますけども、地域政党という定義はないということは確かに申し上げました。で、東京都の選挙管理委員会に届出をしている政治団体等で制限を設ける等のご意見も小町議員からありました。

東京都の選管に届け出ている、中央の選管に届け出ている、どちらかで制限を設けたらどうだというご意見がありましたが、東京都の選管には3800以上の政治団体が届出をしていますよと。どうやって確認をするんですかと。そういう話をしている中で、自民党さんの意見が、地域政党というところから国政政党に限らないとダメだという話になったというのが、会議録を見る限りそういうことになっていると考えています。

[小町明夫議員] (1:43:43 – 1:44:16)

確かにその点はいろいろとありますから、これ以上次の質問に行きますけれども、正直私は今でも地域政党までいいと思っていますよ。ただその政党って何ぞやといったときに議論がいろいろあって、政党と言うと国政政党だよねということがあったので、まあこれじゃ仕方がないねということで、私は折れたというのが実情であるということだけは申し上げておきます。三点目を伺います。議会運営委員会における所管事務調査事項の現時点における進捗状況を伺います。

[渡辺みのる議員] (1:44:17 – 1:44:33)

先ほど申し上げたとおり、既に4条の検討については合意に至らずということで集結をしていると認識をしていまして、引き続き他の課題の検討を行っているところだと思います。以上です。

[小町明夫議員] (1:44:34 – 1:45:00)

再質疑ですがね、所管事務調査事項、議会基本条例の検証結果を踏まえた対策について、これは未だ継続中であり調査が終了しておりません。当然議会への報告もない中で、この議会、この条例改正案を提出することにはどう考えているのか。この辺はね、やはりしっかりとご答弁いただきたいと思います。

[朝木議長] (1:45:01 – 1:45:03)

渡辺議員。

[渡辺みのる議員] (1:45:04 – 1:46:25)

まずはですね、議会基本条例の検証結果については、それこそ人数の定義については一切触れておりません。ということで、運用をどういうふうに検討するかということで議論を交わしてきたわけですけれども、それが合意に至らないということで集結をしているというふうに認識をしていますので、それが報告がないということで、条例改正をしてはいけないんじゃないかというご意見もあろうかと思いますけれども、私たちはそういうふうに考えていないということ。加えて申し上げますと、先ほど来の議員提出議案3号の議論の中で、5年前の陳情の件についても議論がありました。

私は陳情の審査の中で、議会基本条例の検証作業をこれからやるのだから、その中で人数については議論をしてはどうだ。陳情そのものを多数決で採決することは不適切じゃないかという議論を申し上げました、意見を。それでも陳情そのものは検証作業中に結論を出して、条例改正が令和2年に行われたというのが経過でございますので、それを当時議会運営委員長だった小町議員がおっしゃるのは、私はちょっとどうなのかなというふうに考えています。 以上です。

[小町明夫議員] (1:46:25 – 1:47:03)

私は認識しているんだけれども、それもしない中で完全集結したと言い切ってよろしいんですか。

[渡辺みのる議員] (1:47:03 – 1:47:23)

小町議員も議会運営委員の一員なのでご存知だと思いますけれども、4条のこの検証結果に対する議論については合意に至らないので、これまでどおりでよろしいですねということで集約をされているので、集結したと認識をしています。以上です。

[小町明夫議員] (1:47:25 – 1:48:00)

もうそこはね、全く見解を異なるところですね。私としてはやはりこの議会への報告がない中でやっているということには、強い抗議をしておきます。再質疑もう数点あるんですが、2点目としてね。

提案者の中には、これ議会運営委員会の副委員長がいらっしゃるわけですよ。当然、委員会運営を委員長を補佐して委員会運営をしなければならない立場でいらっしゃいますよね。その中で今回この議案提出者に名を連ねたことは、見解を伺いたいと思います。

[朝木議長] (1:48:01 – 1:48:03)

白石議員はい。

[白石えつ子議員] (1:48:05 – 1:49:21)

私が副委員長を担っておりますので、私自身がやはりその不利益を生じていると、自分は常に思って、発言もそれは変わらずにしてきたと自分では思っております。本当に小町委員にご理解いただけなかったということで、先ほど地域政党のこともおっしゃっていましたけど、地域で足元の政治が私たちは大事だと思って、生活者ネットワークというのは地域で活動している政治団体です。だから本当に私たちは国政政党ではありませんけれども、地域の人たちの声を代わりに議会に届けるという役割を私たちは果たしてきていると思っています。

私だけではなくて、これまでも前の大塚議員であったり、やっぱりそれまで活動してきた人たちを否定しているように私には捉えました。なので、やはり私だけではなくて、かくた議員も名乗れておりませんので、やはりその大会派にいらっしゃる小町さんにはお分かりにならない部分が終わりになると思います。それは一人になるということがなかなかないと思いますので、私たちの名乗ることができない人の、やはり真意をしっかり汲み取っていただきたいというふうに思います。

[小町明夫議員] (1:49:24 – 1:49:33)

答弁になっていないですよ。私は副委員長の立場でどうしてこういうことになっているんだということを言っているわけですよ。個人の見解を聞いていませんから、そこを答えてください。

[朝木議長] (1:49:35 – 1:49:36)

白石議員。

[白石えつ子議員] (1:49:36 – 1:49:55)

皆さんで話し合ってこれを決めたことであって、前の令和2年の時の委員長だった時の、令和3年、3月ですかね、3月の委員長報告とかありましたけれども、結構物議を醸したと私は思っていますが、そちらのほうがよっぽど問題じゃないかなと私は思っていますけど。

[朝木議長] (1:49:56 – 1:50:14)

休憩します。いいですか。副委員長の立場で提案者になるっていうことについての見解、白石議員じゃなくても、どなたでもいいので、お答えいただければと思います。

[白石えつ子議員] (1:50:15 – 1:50:17)

でも私が答えた方がいいんでしょうか。

[朝木議長] (1:50:19 – 1:50:25)

いいですか。ちょっと待って、再開します。大丈夫、いいですか。白石議員。

[白石えつ子議員] (1:50:27 – 1:50:57)

ごめんなさい。それは責任は十分感じております。

[朝木議長] (1:50:59 – 1:51:01)

小町議員。

[小町明夫議員] (1:51:01 – 1:51:34)

議論かみあわないんで結構です。もう一つ、もう一人お伺いします。佐藤議員は現在市議会の副議長として、議会運営全般を議長と補佐して、しっかりと見守り進める立場にあると思って考えています。

加えて過去には議会運営委員会や代表者会議でご一緒させていただいたこともありますけれども、その時にもいろいろとご意見をしっかりとされていたなという記憶はあるわけですが、今回の改正案の提案者になっていることについて説明をお願いします。

[朝木議長] (1:51:36 – 1:51:36)

佐藤議員。

[佐藤まさたか議員] (1:51:38 – 1:51:55)

はい。おっしゃるように議長を補佐して議会運営に当たっているわけですけれども、副議長が提案者になっていけないという理由は何もないというふうに私は思います。そして、この件についてもう少し申し述べれば、私はこの事態はこれ以上副議長として看過できないという判断からこちら側に座っています。以上です。

[朝木議長] (1:51:57 – 1:51:57)

小町議員。

[小町明夫議員] (1:51:59 – 1:52:13)

次、4点目伺います。令和2年12月定例会で議会基本条例第4条の改正がありました。先ほどからいろいろ議論になっていますが、今回の条例再改正との違いを伺います。

[朝木議長] (1:52:14 – 1:52:15)

渡辺議員。

[渡辺みのる議員] (1:52:15 – 1:52:43)

はい。令和2年12月の改定については、それまで個人でも会派として扱うとしていたものを2人以上と複数というふうに限定をしたことと、加えてそれまで義務規定であった会派結成をできる規定としたことだと認識をしています。一方、今回の改正については、このできる規定は残しつつ、個人でも会派を結成することができるようにするものだと考えております。以上です。

[朝木議長] (1:52:44 – 1:52:45)

小町議員。

[小町明夫議員] (1:52:45 – 1:53:02)

再質疑ですが、前回の改正は、2陳情第14号、議会基本条例第4条第1項等の改正を求める陳情、これを本会議で採択したことをきっかけに改正を行ったわけであります。改めて今回の改正との違いを説明をお願いします。

[朝木議長] (1:53:06 – 1:53:07)

渡辺議員。

[渡辺みのる議員] (1:53:09 – 1:53:41)

根本的に、この後の質疑にも若干絡んでくるかなとは思うんですけど、根本的に違うのは、おっしゃったように陳情を採択したことによる条例改正ということと、現行、現状不利益をこむっている議員であるとか、市民に正確な情報が伝わっていないということを解消するという目的、その2つが大きな違いではないかなというふうに考えております。

[朝木議長] (1:53:43 – 1:53:44)

小町議員。

[小町明夫議員] (1:53:44 – 1:53:51)

5点目伺います。今回の4条第1項を改正することで、第2項との整合性をどのように説明するのか伺います。

[渡辺みのる議員] (1:53:52 – 1:54:11)

これは5年前、令和2年12月の改正の議論の際にも申し上げましたけれども、私としては2項は、会派の構成人数が複数であるときの場合の規定として取り扱えばいいのではないかなというふうに思っております。以上です。

[朝木議長] (1:54:12 – 1:54:13)

小町議員。

[小町明夫議員] (1:54:13 – 1:54:26)

再質疑ですが、検証後の対策には、会派内での賛否割れについての言及もありますね。一人会派を復活させた場合に、同一理念の共有とされている2項との整合性を説明をお願いします。

[朝木議長] (1:54:30 – 1:54:31)

渡辺議員。

[渡辺みのる議員] (1:54:35 – 1:54:43)

賛否割れということをおっしゃいましたけれども、一人であれば賛否割れは起こらないので、特に問題はないかと思います。

[朝木議長] (1:54:45 – 1:54:46)

小町議員。

[小町明夫議員] (1:54:46 – 1:55:04)

もう一点、現状2人で構成している立憲民主党は、この2年数か月で予算、決算、他の議案も含めてね、多くの議案において、たびたび賛否割れを起こしております。改正案が可決され、一人会派の決戦が可能になった場合、会派を解消するのか伺います。

[朝木議長] (1:55:09 – 1:55:10)

これは答弁者指定ですか。

[小町明夫議員] (1:55:11 – 1:55:12)

立憲民主党の会派の方。

[朝木議長] (1:55:13 – 1:55:13)

どちらですか。

[小町明夫議員] (1:55:14 – 1:55:16)

2人とも、それぞれ。

[朝木議長] (1:55:16 – 1:55:30)

指定できないか?答弁者の指定はできないそうです。 議題外?

渡辺議員。

[渡辺みのる議員] (1:55:44 – 1:56:23)

思いとしては、ここに座っている立憲民主党会派のお二人に、ご答弁をしてほしいということが思いだと思いますけれども、今回の条例改正は、第1項の改正にとどめておりますので、2項は直接的には関係ありません。もう一方、もう一つことを言うと、今回の検証、それこそ検証作業の中で、この問題についても議論をされましたので、その議論の結果どおりに運用されていけばいいのではないかなというふうに考えております。会派の問題については、その会派のことで、中で帰結をする、議論をする、そして結論を出すということが肝要であろうというふうに考えております。

[朝木議長] (1:56:25 – 1:56:25)

小町議員。

[小町明夫議員] (1:56:25 – 1:56:36)

その議会の委員会のときに私、これ指摘しているんですよ。にも関わらず全く答弁をもらっていないから、ここで答弁をお願いしたいと思って、今再質疑させてもらったんです。

[朝木議長] (1:56:38 – 1:57:01)

小町議員、でもちょっとそこは、ちょっと、あのー、賛否割れの件と、この条例改正の件を、ちょっと直接つなげるのはいかがかなと思うんですけど、どうですか。いいですか、次。いいですか、はい、お願いします。小町議員。

[小町明夫議員] (1:57:01 – 1:57:17)

えー、6点目です。議案資料によると、多摩26市議会で、会派に属さない議員を定めている市議会が、東山市議会以外にもあります。参考資料でね。その市議会における会派に属さない議員に不利益が生じているなどの調査を行ったのか、伺います。

[朝木議長] (1:57:18 – 1:57:19)

渡辺議員。

[渡辺みのる議員] (1:57:20 – 1:57:53)

えー、当市議会において、まあ先ほどから申し上げているとおり、現に不利益をこむっている議員がいるということで、その不利益を解消する目的で、本条例改正案を提案しているものであって、他議会、市議会に対して調査を行っていません。4年前に小町議員ご自身が、東京都議会の会派の取扱いを問われた際に、ここは東村山市議会ですからと、議論、答弁をしているように、私は東村山市議会の中で、会派の定義については検討すればいい。そういうふうに考えております。 以上です。

[朝木議長] (1:57:54 – 1:57:55)

小町議員。

[小町明夫議員] (1:57:55 – 1:59:28)

えー、まあ確かにそう言ったんでしょうね。あの、ちゃんとつぶさに記憶していませんが。この議案資料によるとね、政党等に所属しながら表示できない状態がある市議会がたくさんあるんですよ。

その点について申し上げておくとね、えーと、武蔵野市議会もやはり2人以上ですよ、会派はね。だけどここに、市議会の中に生活ネットの方が1人いて、その方は立憲民主党などと含めた会派を組んで、えー、立憲民主ネットっていう会派名出してますよね。あとは、えーと、昭島も2人以上なんだけど、ここも生活ネットワークの議員が1人。だけど未来ネットワークという名称で社民党の方と一緒にやってる。町田は3人以上で会派なんだけど、生活ネットやっぱりここも1人。だけど町田市民クラブという会派名で無所属や立憲民主党の方と一緒にやってるわけですよ。

で、あとどこだっけな、えーこれか。西東京もやっぱり2人以上なんだけど、ここは維新の党、維新の方も1人いるんだけど、ここも2人以上だけど、やっぱり維新国民民主という会派名出してるんだよね。そういうところで他の議会では、そこの全部とはフルネームとは言わないけど、出すような努力をしてやってるところもあるわけですよ。じゃあうちはそういうところの努力をされたのかどうか、そこを伺います。ああいいよ7番で。

[渡辺みのる議員] (1:59:32 – 2:00:21)

はい、えーと、まあ議会運営委員会の中でも同様のご意見があって、私は申し上げたとおり、主義主張が違うから同一会派になれないというふうに考えております。で、その議論の際にも申し上げましたし、今先ほど小町議員ご自身もおっしゃったように、会派で議案に対する賛否割れが起きているということは問題だというふうにおっしゃっております。で、それが議案に対する態度ですとか政治的な目標が違う議員が会派となれば、そこにはまた次の問題が発生をするということから、会派名をつけることのみを目的とした会派の結成というのはいかがなものかと考えますし、それも含めて努力をして今の結果になっていると私は認識をしております。

[小町明夫議員] (2:00:22 – 2:01:17)

再質疑になると思うんですけどね、現状、東村山市議会には、3人以上で構成する交渉団体会派というのがあんだよね、これ6つあるんですよ。6つの中に議員24人全員入っている。要するに交渉団体だから3人意見の違う人が出て、3人で集まって代表者会議に出てる。そういうところの努力はするわけだよ。だけどじゃあ2人になれば会派名出せるのに、その努力をしないっていうのはどうなんだったていうことを申し上げたいんだけど、それについての見解があれば伺います。

[渡辺みのる議員] (2:01:17 – 2:02:14)

渡辺議員)これまでもこれは特に代表者会議ですとか議会運営委員会の中でも議論になってきたと思うんですけど、私もその委員だった時に議論をした記憶はありますが、交渉団体と会派は違うものだということが東村山市議会の結論のはずです。

交渉団体は交渉団体代表者会議に参加をするためのものであるし、加えて3人以上の会派が参加をするものであるから、その会議に参加をするために交渉団体を結成するということはあったとしても会派名、要は政党名等を名乗るためだけに会派を組むということは、私はちょっとふさわしくないんじゃないかなというふうに考えますし、それも含めておそらく提案者の中で一人会派、失礼、会派に属さない議員の方も模索をしたと思います。当選をされた際に。ただ、それができないから今に至っているというふうに考えていますので、努力をしていないんじゃないかというのは、ちょっと言い過ぎなんではないかなというふうに私は考えます。

[朝木議長] (2:02:28 – 2:02:50)

他に質疑ございませんか。3番、子安じゅん議員。

[子安じゅん議員] (2:02:51 – 2:03:02)

令和2年、あ、伺ってまいります。1番、令和2年12月定例会で4条が改正されましたが、今、再度改正を提案する理由と経緯を詳しくお伺いします。

[渡辺みのる議員] (2:03:04 – 2:03:34)

4年という短い間で改正となったことに対しては、実務を行う事務局の職員や市法務課の皆さんにお手間をおかけしているというふうに認識をしておりますが、しかしながら、現状の不利益を解消することですとか、市民への正確な情報発信ということを考えると、今改正することが必要性が極めて高いというふうに認識をしています。経緯については、先の議員に御答弁を申し上げたとおりでございます。

[朝木議長] (2:03:36 – 2:03:37)

子安じゅん議員。

[子安じゅん議員] (2:03:37 – 2:03:42)

2番です。会派の解釈や運用について、過去の経緯をお伺いします。

[朝木議長] (2:03:43 – 2:03:44)

渡辺議員。

[渡辺みのる議員] (2:03:45 – 2:04:50)

はい。先ほど来、議案第3号、議員提出議案第3号の議論の中でも一部ありましたけれども、議会基本条例を制定する以前は、確認できる範囲では、特定な規定、議論というのは、あまりなかったのではないかなというふうに認識しており、一人であっても必ず会派を結成することとされておりました。平成26年に議会基本条例が制定される際、制定のための特別委員会では、会派の人数は複数であるべきといった意見ですとか、当時ですね、現状一人でも会派として活動しているのだから、現状に合わせるべきだなどの意見が出されました。

その結果、個人でも複数でも会派を結成しなければならないという、それまでどおりの取扱いを踏襲したというのが、条例に盛り込まれたというふうに認識しております。令和2年、それ以降の議論については、先ほどの議員に御答弁を申し上げたとおりです。

[子安じゅん議員] (2:04:52 – 2:05:11)

はい、従前の取扱いを踏襲したということで理解いたしました。では3番です。今回の改正による影響を伺います、1人の無所属議員や、また政党議員など、全ての議員について、不利益を被ることがあればお伺いします。

[渡辺みのる議員] (2:05:13 – 2:05:53)

はい、影響といたしましては、それほどないかなというふうに思っておりますけれども、他の条例規則に対して若干影響があるものがございます。具体的に申し上げますと、電子計算機の使用に関する規定と交渉団体代表者会議規約の2つになります。この規定、規約の一部改正が必要になるかなというふうに思っております。

不利益の面で申し上げますと、今回の改正によって不利益を被る議員はいないものと考えております。

[朝木議長] (2:06:11 – 2:06:16)

他に質疑ございませんか。2番、鈴木たつお議員。

[鈴木たつお議員] (2:06:45 – 2:06:55)

はい、前回の条例改正で、改正することに賛成した議員の、議員名と反対した議員名は、お願いいたします。

[朝木議長] (2:06:57 – 2:06:58)

渡辺議員。

[渡辺みのる議員] (2:06:59 – 2:07:39)

はい、賛成した議員名から申し上げます。賛成が下澤ゆきお議員、小林美緒議員、清水あずさ議員、志村誠議員、土方桂議員、木村隆議員、小町明夫議員、横尾孝雄議員、渡辺英子議員、村山じゅん子議員、石橋光明議員、伊藤真一議員、駒崎高行議員、かみまち弓子議員、佐藤まさたか議員、白石えつ子議員です。反対したのは山口みよ議員、浅見みどり議員、山田たか子議員、さとう直子議員、私・渡辺みのる、朝木直子議員、鈴木たつお議員、藤田雅美議員の、以上となります。

[朝木議長] (2:07:41 – 2:07:43)

鈴木議員。

[鈴木たつお議員] (2:07:46 – 2:08:15)

はい。反対された議員、私も含めて共産党さんたちがそちらに座っている、もしくはこういう立場で質問しているというのは非常に納得感あるんですけれども、賛成されておきながらそちら側に座っている議員はどういう立場で今こういうことをおっしゃっているのか、私はちょっと理解できないことがあって、これはちょっと時間がかかるかもしれないですけれども、3名にお伺いしたいんですが、なぜ当時賛成したのか。ではまずかみまち議員に伺います。

[朝木議長] (2:08:19 – 2:08:21)

かみまち議員。

[かみまち弓子議員] (2:08:23 – 2:08:45)

えっと当時ですね、附帯決議をつけるということで、こちら2020年のときですね、不平等解消されるというのを説明がありました。また答弁もありました。けれど実際には所属政党名は名乗られないという不利益が続いていて、実際の説明が約束と違うということになっています。説明と現実の乖離を正すため、今は改正が必要と判断しているからです。以上です。

[朝木議長] (2:08:47 – 2:08:57)

あ、一人一人、3名と言ったので答弁先にしてもらって、あ、再質疑ですか。はい。じゃあ鈴木議員。

[鈴木たつお議員] (2:08:58 – 2:09:03)

あの、その不利益というのは当時想像できなかったんですか。

[朝木議長] (2:09:04 – 2:09:05)

かみまち議員。

[かみまち弓子議員] (2:09:07 – 2:10:08)

反対も考えたところですけれども、実際に賛成をすることなしに附帯決議をつけることはできません。当時の資料等も鈴木議員もご存知かと思いますけれども、決議の内容、附帯決議の方でも、議会運営の改善、拡充のために全ての議員が会派を結成するという従来の原則を変更するものであるが、会派に属さない議員を生じさせる可能性があることから、このことにより議会内での発言の機会や議会運営における取扱いに際して、新たな格差を生じさせることのないよう、また多様な意見が反映されるよう、配慮が必要と考える。よって東村山市議会は、本条例の施行に伴う規則等の整備、運用に当たっては、会派に属さない議員の意見も、議会運営に反映するよう配慮し、引き続き民主的な議会運営に努めることを決議し、ここに確認するという附帯決議の方をつけております。でありますから、まさかこのように不利益が生じるというふうには思いませんでした。以上です。

[鈴木たつお議員] (2:10:17 – 2:10:28)

まあちょっと私が理解できなかったところもあるんですけど、であれば私のように反対すればよかったんじゃないかなというふうに思うんですが。

[朝木議長] (2:10:38 – 2:10:39)

今のは質疑ですか。

[鈴木たつお議員] (2:10:39 – 2:10:40)

ああそうです。

[朝木議長] (2:10:41 – 2:10:49)

えっと、かみまち議員に対する再質疑ということですね。かみまち議員。

[かみまち弓子議員] (2:10:50 – 2:11:09)

はい、反対ももちろん当然私たち・つなごう立憲ネットで3人で組んでおりましたので、考え、また検討し話し合いました。その中で、けれど多数決でもし押し切られてしまうのであれば、賛成をすることによって何とか不利益が生じないようにさせなくてはいけない。そのように考えていた次第です。以上です。

[鈴木たつお議員] (2:11:10 – 2:11:20)

まあちょっとそういう話を聞くと、まるで今度は3号議案のように聞こえてくるんですけど、同じようなやりとりのように聞こえるんですけど、じゃあ他の議員に伺ってまいります。佐藤議員お願いします。

[佐藤まさたか議員] (2:11:22 – 2:13:47)

はい、あの、陳情が先に出されたって話が最初に出てましたけど、私たち陳情には反対してるんですね。陳情は13対11という僅差で採択になっている陳情です。それを理由に令和2年12月に条例改正ということになったわけですけども、当然反対も考えましたが、反対するということは白か黒、ゼロか100しかつかないという中で、実際、令和2年12月議会初日の議論の中で、やっぱり議論の集中したところは、一人会派、つまり会派に属さない議員となる人間たちが、不利益を生じることはないかということに事は集中をしました。で、そのことに対して、ない、ない、ないという答えがずっと続きましたが、私たち3人とすると、やっぱり懸念は払拭できないというふうに考えました。そこを、また13対11で条例改正をするのであれば、それよりも私たち3人が賛成側に回って、附帯決議をつけることで懸念されることを担保したいと。それがそうならないようにね。そのことの判断で私たちは、積極的賛成というよりは、まさに今回問題になっている、会派に属さない議員に対する不利益を生じさせないという約束が守られるように、その一点で附帯決議を出して、そして賛成に回ったというのが、令和2年12月議会の初日ですので、会議録を読んでいただければわかると思います。

で、今回こちらに立っているのは、まあ今かみまちさんもおっしゃいましたけれども、その後の運用、2年間は土方議長の下で柔軟な運用がされたと考えております。

しかし、一昨年の改選後の扱いはそうではなかったし、まあ百歩譲ってその議論を引き継いだ議運の中で議論がされるのを見守っていたので、まあこの改選後の2年は、こういうことはあったのは仕方がなかったと思いますよ。だけど、それを引き継いだこの6月以降の議会運営委員会で、さらにそれを引き延ばすような話が出るから、これは、これ以上後半2年間、一人会派、会派に属さない議員たちに不利益を継続するわけにはいかないということの判断に立ち、今回条例を改正する、改めて改正するということの立場に立ったというのが私の本意です。以上です。

[鈴木たつお議員] (2:13:58 – 2:13:59)

白石議員お願いします。

[朝木議長] (2:14:00 – 2:14:02)

白石議員。

[白石えつ子議員] (2:14:02 – 2:15:49)

はい。もうお二人が言っていただいたので、私も同じ会派をつなごう立憲ネットのメンバーでしたので、やはり私は陳情には反対をしています。反対をしてしまうと附帯決議を出すことができないので、そこはすごく議論をしました。

私自身ももし会派を解消すれば、自分も所属議員というか、名乗れないという可能性がありましたので、そこは自分は切実でしたので、そこは本当に議論をした上で、やはり先ほど提案理由の中にも申し上げましたけれども、提案者側からは不利益は生じさせないということが幾度も答弁の中にあるんです。だからやはり、でも私たちは不利益は生じさせないという答弁は重なりましたけれども、やはりその疑念は払拭できないなということで、附帯決議を出したことによって、不利益…会派に属さない議員を生じさせる可能性があることから、議会内での発言の機会や、さっきかみまち議員が言いましたけれども、議会運営における取扱いに際して新たな格差を生じさせることのないよう、多様な意見が反映されるよう、配慮が必要と考えるということで、附帯決議をつけたんです。私はその後、改選前に会派を解消していますので、そこから名乗れていませんので、私は年数的にはかくたさんより長い状況で名乗れていない、名前だけを名乗っている状況にあります。やはりそこは不利益を生じているというふうに、私は思って、こちらに並ばせていただいております。

[鈴木たつお議員] (2:15:53 – 2:16:19)

4番伺います。4条を以前と同じ内容に戻さない理由を伺います。これは私は先ほどから公明党の主張を聞いていて、私も会派の定義が定まっていないというのもその通りだと思っていますし、条例は簡単に変わるべきではない。そもそも変えたのが間違っていると思っているので、本来元に戻すべきだろうというふうに思っているわけなんですけれども、なぜこれを元に戻さないのか理由を伺います。

[朝木議長] (2:16:20 – 2:16:22)

渡辺議員。

[渡辺みのる議員] (2:16:22 – 2:17:04)

先ほども答弁していましたけれども、令和2年に改正される前の議会基本条例というのは、会派の結成が義務規定でありました。一人であっても会派を結成しなければいけないという状態になっております。先ほど佐藤まさたか議員も質疑の中でおっしゃっておりましたけれども、そういう状態の中で、私たちはどのような形であろうとも、強制する形は望ましくないのではないかということで、会派を結成したいという意思もしたくないという意思も選択できるという規定がいいのではないかということで、こういう形にさせていただいたところでございます。

[朝木議長] (2:17:22 – 2:19:26)

他に質疑ございませんか。以上で質疑を終了します。休憩します。