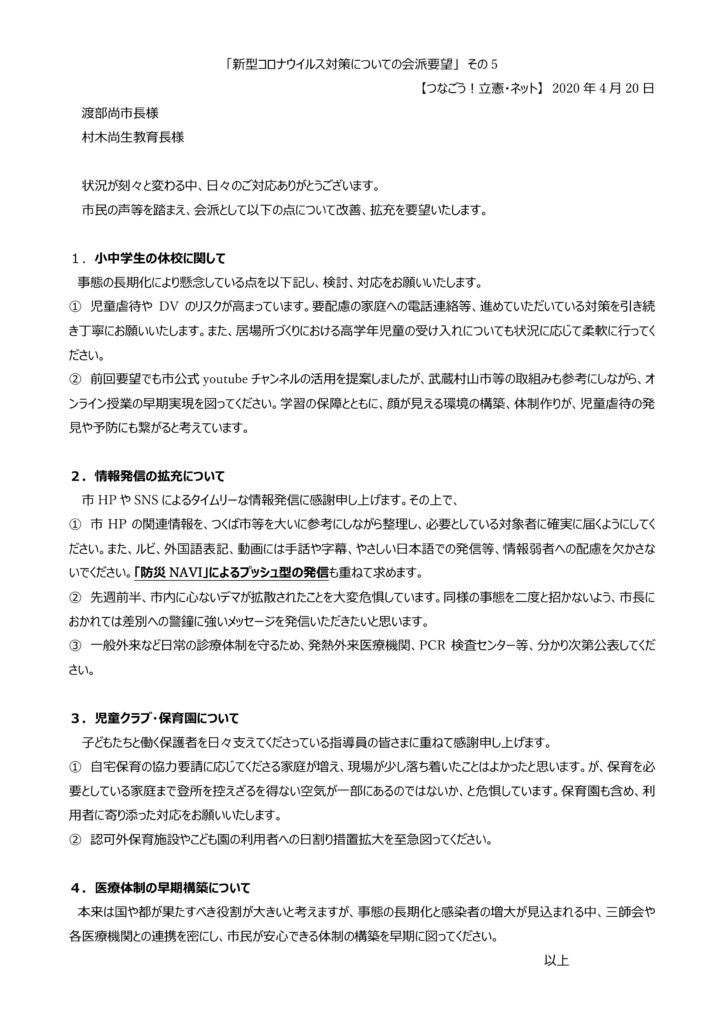

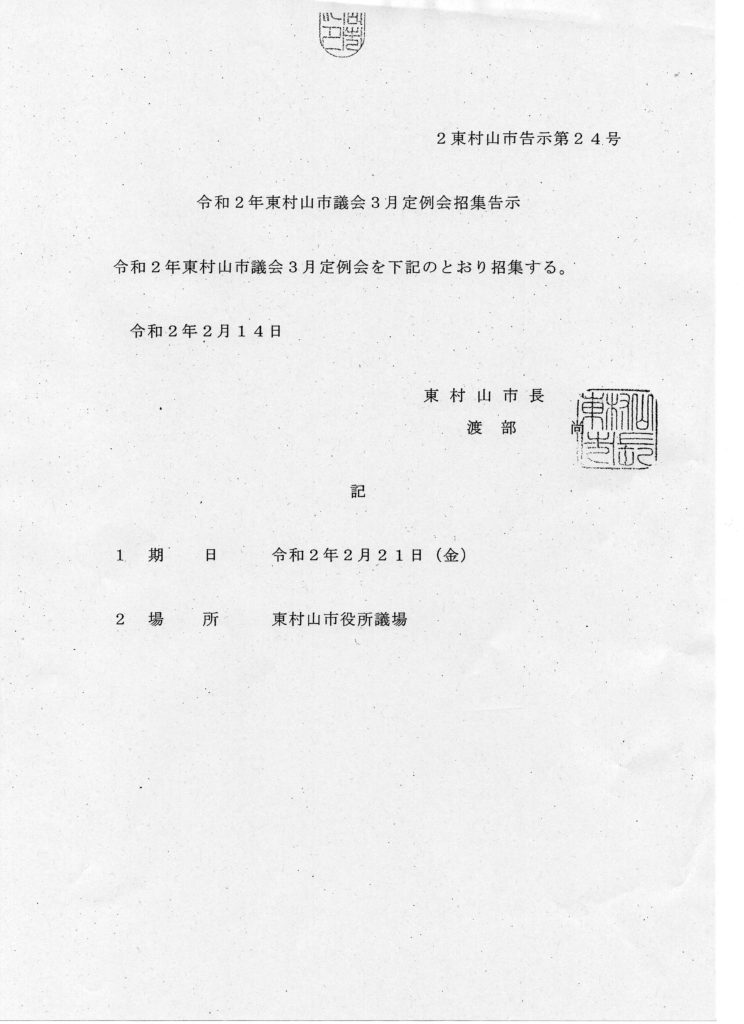

本日午前10時半から「市の新型コロナウィルス感染症への対応について」を議題にした市議会の全員協議会が本会議場で開かれました。

写真は開会前に傍聴席から写したものですが、議場には半数強の議員しかおりません。あとは私も含めて、傍聴席に。6月4日開会予定の6月定例議会でもこのような形でソーシャルディスタンスを保つ対策を取ることにし、定足数(25名中13名)を確保しながらの議会運営になる予定です。今日はその予行という意味もありました。

それではあくまで自分で記録した範囲で、細かい間違いや落ちがあるかもしれませんが、市長と教育長の発言について報告します。ほぼ発言そのままなので長くなることをご容赦ください。

《渡部市長》

本日は対策に関わる市としての取組みについて行政報告の機会を得て感謝申し上げる。また、休校や休館措置等にご協力賜り感謝申し上げる。本件は、3月定例初日の施政方針説明以来、今回で5回目となる。今日は4月21日の代表者会議以降の取組み、動向を中心に報告したい。

【当市の感染状況】4月4日に初めて確認以降、現在10名。昨日、都から通知があり、都で調査中としていた500数十名の所在地が判明したので今後1~5名の増加予定だが、新規ではない。保健所からは日にちと人数だけしか情報提供はない。市内の施設での感染については、利用者についても職員についても無い。市の職員もない。都内の傾向としては、半数程度が感染経路がわからない個発例と、院内感染が増えている。市内でも傾向としては同様と推測している。10名の方の回復をお祈りしたい。

【医療体制拡充の取組み】3月4日に医師会幹部や公衆衛生担当者と連絡会議。市の備蓄マスクの対応要請を受け、4月17日に医師会に対して5000枚を貸与した。4月22日に医師会長とPCRセンター設置の意見交換し、医療消耗品確保や設置場所など大きな課題があり、検査体制の確認、感染者の安全な受け皿確保を都に要請した。小平保健所管内5市の体制強化と陽性者の受け入れ確保を都に要請し、連絡協議会の立ち上げを4市に直接提案、担当課長会議開催を呼びかけた。5月1日に課長会を開催し、都への要請事項を検討中。まとまり次第、5市連絡協議会の会長である私から都の担当に要請に出向く。昭和病院に発熱エリア設置、7市から紹介受けた患者を専門で診療する発熱外来が既に稼働している。一定の感染が疑われる人への体制が取れつつある。保健所管内5市で連携し、都へ適時適切に要請を積極的に行うと共に、昭和病院の発熱外来の強化支援に取り組む。

【公共施設の休館】4月7日以降も措置を延長し、5月7日以降は予断を許さない情勢に鑑み、国や都の宣言動向待たずして5月末まで延長決めた。結果として国の宣言に沿った内容になったもので市民にはご不便をかけるが、ご理解いただきたい。今後も状況を注視し、6月1日の再開に向けて保健衛生用品の確保や3密への対策を整えていきたい。

【保育所と児童クラブの対応】小中学校が休校となる中、登園の自粛をお願いしつつ、必要とする方への保育を可能な限り提供を続け、感染防止策を講じてきた。合わせて保護者には、登園を極力控えるよう、複数回にわたって要請し、専決処分の上、保育料の減額措置を取った。児童の出席状況の把握に努め、利用しなかった日数相当を減額する予定。育休からの復職も、4月1日入所の保護者は6月末まで延長措置。利用は3割未満まで減り、3密状態が緩和されており、ご協力に改めて感謝したい。

【休校に伴う児童の確認について】在宅時間が大幅増加する等して、ストレス増による児童虐待の深刻化が懸念されている。3月1日~4月24日までの件数は22件であり、昨年の8件に比べて倍以上。内訳は心理的虐待0件⇒15件と急増。うち6件がDVに関連する心理的虐待。最も深刻で緊急性高い身体的は8件⇒3件と減少しているが、相談自体の減少によるものと推測している。児童の状況把握の必要性を強く感じており、連携体制を活用し、子ども家庭支援センターにおいてすべての世帯を対象に電話での把握、訪問も含めて努めている。庁内連絡会議を開いて、対策強化を図っている。

【住民税の申告期間の延長】国税に同様に期限を延長して受け付け、周知している。

【市税徴収猶予特例】収入が概ね2割減少者に猶予制度特例が設けられたので、市報やHPで周知しているが、6月に発送する納税通知書にお知らせを同封して制度活用を促したい。

【下水道使用料の猶予】公共料金支払いが困難な方には柔軟な対応が求められており、都水道局では水道料金の支払い猶予。下水道も同様に。都水道局で受けていて、最長で4か月。

【駅前広場での密集への対応】駅前広場での飲食、喫煙、長時間の滞留は、これまでも自粛を再三お願いしてきたが解消に至らず、4月18日に久米川駅南口と新秋津駅前にフェンスを設置した。久米川駅北口広場と近くの土地開発公社管理用地も同様の対応をした。フェンス設置に苦情は無いが、引き続きご理解を。

【小口事業融資制度に新たに設けた緊急資金貸付】既に113件にのぼり、昨年度1年間で71件だったことから、非常に多くの申し込みを短期間でいただいている。コロナが市内中小事業者に多大な影響を与えており、今回設けた制度が資金需要を満たしているものと評価している。その他、持続化給付金や都の協力金への問い合わせが多く寄せられているので、迅速に対応できるよう、地域創生部で対応図っていく。

【特別定額給付金】野崎副市長を本部長に庁内PTを4月下旬に立ちあげて準備している。速やかに対応することが重要なので、5月1日に156億6千万円余を専決処分して進めている。4月21日の体表者会議でも説明したが、専決処分への理解に感謝する。独自コールセンター設置、マイナンバーカードによる申請を受けているが、今朝の段階で1,387件受付。5月20日からは全世帯に申請書を順次発送し、同日より申請受付を開始する。5月18日に最初の振込を予定しており、都内では最も早い自治体の一つになると自負している。申請は感染拡大防止の観点から、郵送かオンラインいずれかを基本としているが、やむを得ず来られる方は対策徹底していく。当市でも1階の窓口が混雑しているが、7万3千世帯への給付は膨大な事務量となる。金融機関にも協力してもらって迅速に推進していく。

【子育て世帯への臨時特別給付金】小学校などの休校などによって影響受けた子育て世帯への取組みとして、1人当たり1万円を支給する。可能な限り速やかに行き渡るよう努める。こちらも5月1日に専決処分を行った。

【国保税の減免等】傷病手当支給、介護保険と合わせて先般の代表者会議で説明した通り、6月議会の議案として条例改正をお願いする予定。

【その他の措置】外出自粛に伴うバス事業者やタクシー事業者への支援を目的に駅前広場使用料の減免、市民が利用している駐輪場使用料の還付の検討進めているので、まとまり次第お諮りする。市営住宅使用料も生活困窮の影響が予想されるので支援の方策を検討して行く。コロナ感染拡大時における避難所運営…対応策の検討を既に行っている。特に風水害時の検討を開始し、小中学校11に加えて新たに複数確保して3密回避すること、専用スペース確保等、マニュアルの整備を進めている。震災時にはこれを準用して対応する。

市民の皆さま、先の見えない戦いで大変な状況にあり、職員も業務多忙になっている。改めて議員と市民の皆さまに深いご理解とご協力を賜りたい。教育関係は教育長からご報告する。

最後に4月28日付の各会派からの要望への答えをかいつまんで申し上げたい。

・PCRセンターの設置や軽症者のホテルの確保…市単独での設置は考えておらず、都に要請が現実的と考えている。

・スーパーやドラッグストアでのソーシャルディスタンスの指導…市は個々の店舗に行政指導の権限は有していないので、市報やHPで周知に努める。大手の店舗では取り組みが進んでいる

・子どもたちの心と体のストレス…子ども専用ではないが、スポセン管理者の東京ドームと連携して動画作成してアップしている。今後も食育の取組み等普及に努める。

・予防接種…BCGは市内機関が少ないため集団で実施しており、不安のある人は個別に医療機関で。

・子どもの養育体制の確立…当市では事例発生無いが、保健所と連絡とって進めていく。乳幼児受入れは国や都に要請したい。

・防災無線によるメッセージの発信…市としてはHPやSNS、無線メールやナビで発信しているが、無線は発信をすると問い合わせがたくさんあるので慎重に対応したい。

・DV避難者への細心の注意…情報漏洩などが生じないよう、担当者を限定して直接対応に当たっている。待ち伏せ等が起きないように郵送での対応を基本とするなど細心の注意を払う。

・市内感染者の情報…保健所公表以上のものが無い。表記についてはより分かりやすく努める。

・申請書の封筒デザイン…デザインは事前に公表しない。

・国保税の値上げの中止…国の通知のよる減免措置と傷病手当で対応したい。

・憩いの家浴室の開放…高齢者については慎重な判断を要するので現段階で開放は考えていない。

・住居確保給付金…丁寧に情報提供に努めている。

・ドア越しの訪問…独居高齢者が孤立しないよう民生委員と協議重ね、安全確保含めて検討。

・視覚障がい者の生活支援…ガイドヘルパーの派遣が途絶える等の相談は現時点ではない。具体事案があればケースワーカーに相談してほしい。

・通所登園していない子どもへのケア…お便りやメールや電話でできる範囲で行っている。

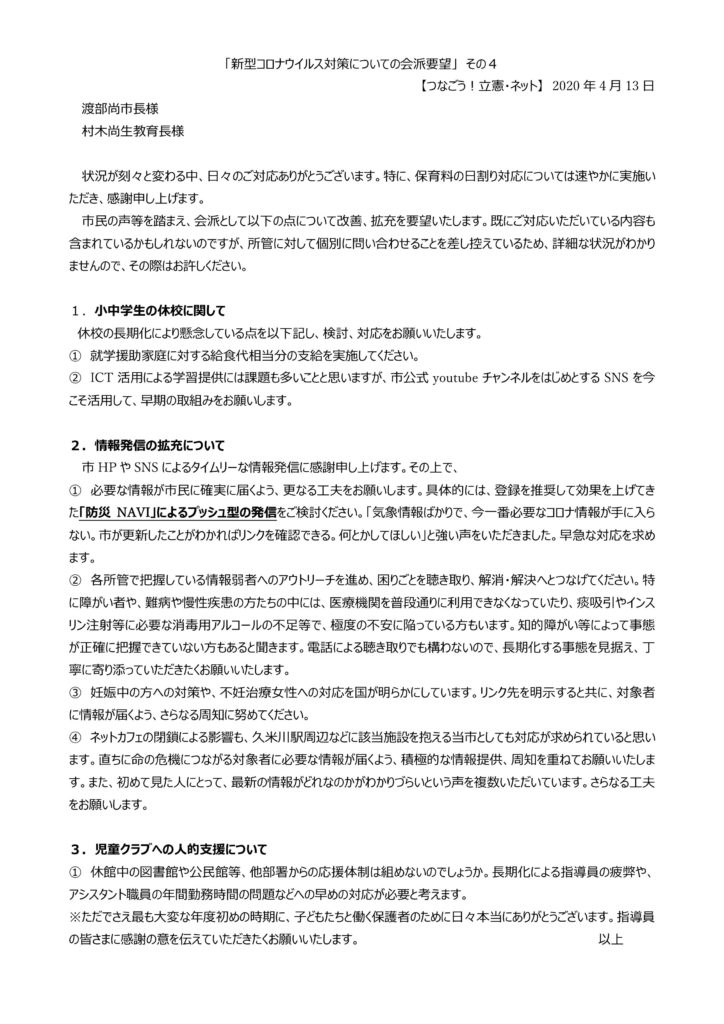

・5月12日付の要望書についても、必要があれば補正を最終日に盛り込めるように検討したい。

《村木教育長》

・3月2日に行った臨時休校措置を5月31日まで延長した。ご心配いただいていることに改めて感謝。

・卒業式と入学式は予定の日程で実施でき、整然と迎えられた。素晴らしい式となったこと報告。

・学校による温度差やこども体の差異もあるが、分散登校を進める中で、十分な指示が徹底できていない面があるが、子どもたちの主体性を促してきた。

・児童クラブ登録でない1~3年生と特別支援の子どもたち計88名を4月13日から学校で受け入れている。授業できない期間の教育課程の検討を行っている。学習の保障に向けて準備していているが、詰め込みになり過ぎず、日常の学校生活再開の折には気持ちにゆとり持てるよう、過度の負担にならぬよう配慮したい。

・ICTによる授業は補助金を最大限活用する中で、GIGAスクール構想の早期実現に一層力を入れたい。できる限りのことを現物支給しながら進めてきた。

・子ども相談室などは相談を延期をしたケースもあるが、虐待や自傷行為など迅速な対応が必要なケースもあり、相談が途切れるリスクがあるケースは電話対応を継続してきた。安全が脅かされるケースは子ども家庭センターと連携して平時と変わらぬ対応してきた。3月は620件の相談、4月は197件。

・就学援助制度は市HPからの申請、郵送でも受け付け、5月認定でも4月に遡及することとした。

・学校給食…柏崎市の米を組合に協力してもらって期間限定で販売している。地場野菜はスーパー等で提供している。

・社会教育関係…青少対の総会は書面で行われた。山の家は5月末まで休館し、夏休みのキャンプは中止とした。

・学校のコミュニティ開放…7月からとする。なぎさ体験塾は中止。市民文化の集いも中止。

・図書館…予約貸し出しを再開したが、4月12日にサービス中止した。例年6月に行う蔵書点検も前倒しして行っている。HPに便利な機能を加えた。

・公民館…地域サービス窓口と印刷室だけ稼働。ホールは6月末まで閉館。

・学校での相談日…新1年生は保護者とともに。再開日はまだ指示していない。分散登校を行いながら段階的に準備を進めていく。終息が見られれば再開日を定めて登校日を設定する。

・給食提供は小学校では7日後、中学校は10日後。いきなり授業ではなく、学級単位の授業ができるよう、児童生徒と教員との関わり、児童生徒同士の関係づくり等に十分な時間を確保していきたい。安定しして安心して活動できるよう配慮していきたい。万一、感染者が出た場合は人権に配慮し、保健所などと連携して進めていきたい。

・昨日付けで各会派からいただいた要望書については、教育委員会、学校対応で課題が見られる点については、本日9時半から中央公民館で定例校長会で話をしたところ。大きな温度差が縮まるように、それぞれの家庭への取りくみがしっかり浸透するように進めていきたい。

-724x1024.jpg)

-724x1024.jpg)