11月29日に開会した12月定例議会。

初日には荒井浩副市長の後任に、現在の教育部長である野崎満氏を選任する議案に対して、自民(7人)公明(6人)つなごう!立憲・ネット(3人)、国民民主党(1人)が同意に賛成し、年明けの1月1日付で野崎氏が就任することが決まりました。

その後、12月2日(月)~4日(水)の3日間には24名の議員が一般質問に立ち、12月6日(金)は生活文教委員会が開かれました。

昨日(12月9日・月)の政策総務委員会では、副市長を現在の1名制から2名制にする議案が審議されました。

小林美緒(自民)、伊藤真一(公明)、白石えつ子(つなごう!立憲・ネット)、鈴木たつお(国民民主党)各議員が賛成、渡辺みのる(共産)議員が反対とし、賛成多数で可決されました。ここでは、インターネットライブ配信を見ながら私が打ち込んだ「会議録の速報版」といったものを公開します。なにせ音を聞きながら打ち込んで少し体裁を整えただけで、誤字もあるかもしれません。読みづらいかと思いますが、スピード感も大事なので以下アップします。長くなりますが、お読みいただければ幸いです。

※議案の趣旨説明が市長からあった後、質疑に入りました。

小林美緒)地方自治法改正の理由は。

秘書広報課長)平成12年の一括法により、さらに分権進めるため。行政需要の拡大、トップマネジメント強化を図るべく自らの判断で構築できる。助役に変えて副市長として人数は条例に委ねられることとなった。

小林)改正前よりずっと1名だったのか。

課長)当市でも2名の時代も2度ほどあった。

小林)退職手当債で職員増やせないのになぜ今?

渡部尚市長)現状では正規職員定員を増やせないのは指摘の通り。理事者については定数外なので増やせないわけではない。政治的にいかがなものかという考え方はあり得ると承知している。現状の課題を考えれば20年先30年席を踏まえれば正念場の5年、10年。誰がやってもこの時期は的確に意思決定して迅速に進めていかないと負のスパイラルに陥るという強い危機感を持っている。複雑かつ高度化する行政需要に対しては2名体制で臨むことが必要と考えている。

職員感情には一定の配慮は必要だと考えているので、臨時経営会議を開いて部長たちには伝えて管理職では共有してほしいと伝えた。市民に対しても市報やHPを活用して丁寧に説明したい。

自治法改正後、複数制の検討は、21年3月に収入役が退任し、それまでの理事者4人態勢だったので、一人で考えたことはあったが、その当時は危機的な財政状況と言っても過言ではなかったので、とても2名制にする状況ではなかったため、それ以上検討はしなかった。

小林)職員数とは別だとわかったし、財政状況改善に努めてこられたことも分かった。他市の状況はどうか。

課長)11月1日で条例上12市が2名…(略) 当市では今後実際に2人体制とすることを前提とするが、その時の状況で1にとなる事もあり得るが、2人とした。

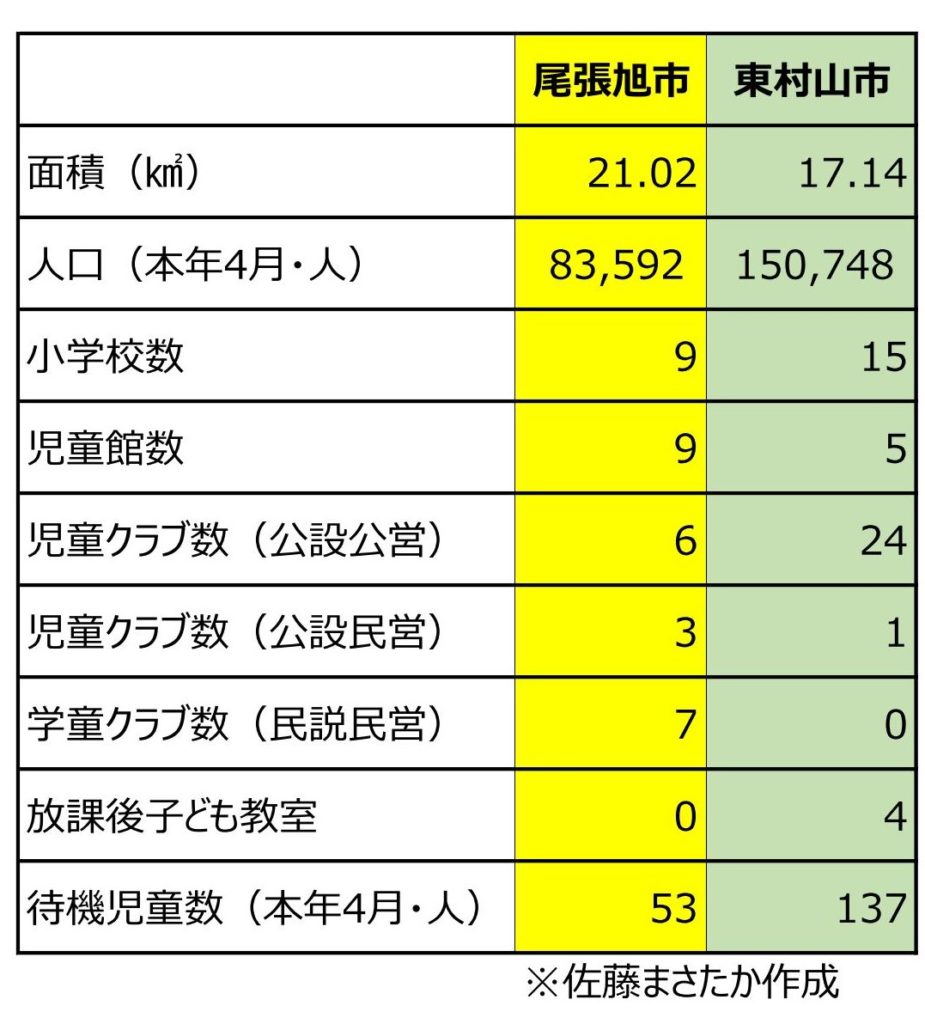

小林)15万人自治体で2人としている市はあるのか?

課長)多摩市が14万8千人で2人、武蔵野市14万5千人で2人

小林)改正による影響額は

課長)月額80万1千円 報酬総額1,340万円 共催費や通勤手当含めると1,630万円 年間額は26市中22位

小林)現段階での見通しは。

市長)欠員が生じない以上は2人で。後任は野崎氏を承認いただいたので、12年ぶりに庁内から理事者誕生。様々な選択肢を考えていけるかな、と考えている。荒井さんと私の役割分担は、大きく言って庁内の組合交渉含めて人事、労務は副市長に任せ、議会対応や市民対応、暗礁に乗った用地交渉などの外回りは私がやってきた。個々の政策展開は荒井さんからアドバイスもらってきた面もあり、二人三脚でやってきた。個人的な理由と言っては語弊があるが、期数を重ねてくると市長会の副市長などの一部事務組合の役も増えてきて、市役所を開けるケースも増えている。そういう場合に職員の相談に乗って適切に指導助言することも副市長の重要な業務として増えてくる。働き方、公民連携、ICT活用なども勘案して、もう一人の選任を行っていきたい。初日にも申し上げたように、役割分担はよく協議をして決めていきたい。いずれにしても、市長部局として理事者3人でトロイカ体制、騎馬のような形でうまくいって、予定しているような迅速な意思決定ができる、行動できる体制を常にとれる役割分担を検討して行きたい。

伊藤真一)相当将来に向けての不安感や過去の反省も踏まえて提案されてきたと思う。これまでの体制でいかなる課題を生じてきたのか。

市長)都庁出身の金子、荒井両氏で12年間やってきた。2人は都という広域行政を担うところでの豊富な行政経験、市町村とは違った視点を持った形で的確な指導助言、政策立案に手腕を発揮してもらった。金子さんは、危機的財政状況の中で給与構造改革を断行の中では辣腕をふるっていただけたと思っているし、荒井さんは8年間、職員の面倒を見てまとめてくださった。公民連携でも先導的役割果たしていただいた。オリパラの聖火リレーで全生園にセレブレーションを持ってくるにも、都の人権部長であったことのネットワーク活かしていただいた。

1人体制で何が課題か?と言われれば、1人でもできないことは無いと思っているが、当市が置かれている現状で、基盤整備事業、東村山創生を進めるうえで、対外的な交渉、ネットワークを駆使して市の価値を上げていくことが求められる。内部だけでなく、いろんな力を結集していくことが求められる。トップセールスや交渉事をしたりが増えてくるし、そういうところへ積極的に出かけていかないといけないし、市民の前に出てきちんと説明する可能性が増えてくるし、やらなければならない。私の業務量、荒井さんの業務量を考えても厳しいところあるので、トータルとしてトップマネジメントを上げること考えれば2人。さらに上を目指すためには1人より2人の方がいいという考え方。

伊藤)19年、その時に議員になった。当時は助役で、澤田助役から金子さんが就任された。澤田氏は職員出身だったので、庁内には精通されていた。外部から金子さん招いて、職員出身ではなくて心配し、2人置けるのだから…と感じた。それでも外部から招いて一定程度市民の評価も高い仕事をされてきた。どの時点で今後は2人にしてく必要性を認識したのか。

市長)2人制の方がさらに高みを目指そう…という結論はさほど以前ではなく、今回の荒井さん勇退を機に後任の副市長をどうするのか、そのもとで執行体制をどうするのかを考える中で、第5次計画ではバックキャストで10年間の立案をしているが、本当に多様な視点が経営サイドに求められると強く意識するようになった。変化が激しいので、ICT技術や半数近くが女性で、管理職も増える中で、やりがいを持って働ける環境づくりは市役所にとって生命線。連立はじめ大方の都市計画事業も進んでいる。市民説明会や用地交渉も理事者がなさないといけない局面も考えらえる。職員も厳しい状況が続いているが、経営サイドの強化で市役所全体のチカラを高めることを考えた。荒井さんの勇退を機に考えた。

伊藤)これほどの外部の役職を受けているとは承知していなかった。その中で、新しい10年のスタートにあたって手が足りないために支障が出るようでは困ると聞いていて共感した。もう少し詳しく聞きたい。これまで副市長が担ってきたトップマネジメントの概要を効く。

課長)(※自治法の条文を読む) また、政策形成過程において専門性を十二分に発揮して、意思決定に補佐してもらって来て。事務方のトップとして指導助言、環境づくり、安全等…

市長)補足すると、庁内の協議体の役では、本部長を2つ、会長2つ、委員長職11、指定管理者選定のような委員長を本年度は4つ、会議を主導して行政執行している。

伊藤)驚いたが、少しずつ増えてきたのか?

市長)選定委員長は年度によって変わるが、最近の傾向として増えてきている。空家対策の庁内連絡会も副市長。新たな課題が出てくればそれに対応して庁内連絡会を立ち上げるので減ることは無い。途中で無くすことはあるが、増える傾向。

伊藤)これらをどう分掌して機能強化を図っていくのか

市長)まず野崎副市長には荒井さんの任務はすべて担ってもらい、できるだけ早い時期に人選して、議会に諮りたい。選任されればその時点で…まだ影も形も無いが、もう一人を含めて3人でよく協議して、新たな対応も求められる分野も様々あるので、十分協議して執行体制を組んでいきたい。

伊藤)野崎氏に同意したが、2人目はトップマネジメントの機能としてどのような人材像をイメージしているのか。

市長)現在、市が取り組まなければならない課題は専門性が求められ、市役所の強い部分弱い部分いろいろあるので、重点課題についてそれなりに識見を持っている人、弱いところをカバーしてもらえる人、様々な経験有しているとか、これまでは持ち得ない人的ネットワークを持っているとかいろいろ想定されるが、思いを共有してみんなでつくれる人、内部外部問わずお願いしていきたい。

伊藤)女子職員も多いし、女性も考えられていいのかな、と思うが。

市長)選択肢の一つだと考えている。

伊藤)26市の状況。市名をあげて質問

課長)(略)

伊藤)定数通りにしていない3市の理由はわかるか?

課長)トップマネジメント事項なので詳細は聴けていないが、人選を進めているとか、部門担当を終えたとか、総合的な判断とのこと。

伊藤)少なくない町で2人制度。報酬額は?

課長)八王子94万 …(略)

伊藤)報酬がいくら、は大事なこと。我が町の今とこれからで、これだけ支払って新たに招くことが論点になるので聞いた。うちよりも人口少ない町で2人はあるのか。

課長)2人は小平と国分寺、2人以内は昭島市と東久留米市。実際に2人は国分寺。

伊藤)トップマネジメント強化と人件費増、つまり費用対効果についての見解を。

市長)トップマネジメント強化が具体的にどういう目に見える効果、利益をもたらすかは、これですと示すことは難しい。強化することで変化に対応して、最終的にはよりよい東村山を創っていきたいという回りくどい言い方になる。多摩26市の状況では、うちよりも大きくて1人は日野市だけで、同規模は定数上は2名。4市はうちより小さくて2名置ける。行政執行している上で大きな課題があれば強化をするのは組織としては当たり前のこと。当市で1970年代の後半まで2人だったのは、水道一元化という大問題があったことへの対応力強化で熊木市長が判断して議会も同意した。その後解決し、財政事情のこともあって元の1名に戻しているのが当市の歴史。仮に今回2名体制にしても、いくつかの課題に対処がつけば1名に戻すことはあり得る話。現状と課題をどう経営サイド、職員含めて対処することが最適なのかを判断していくことに尽きる。一人増やすと1600万くらいになるので、それだけあればこういうことができるという直接的な事業の指摘もあろうかと思うし、職員を2、3人増やすことも可能だという議論もあると思うが、10年というスパンで見ると、経営体制をしっかりさせておかないと様々ん課題に太刀打ちできない。基盤整備、スマート自治体の推進、働き方改革の強化があって、今の体制ではなかなか難しい。迅速かつ適切に対応するには、多少コストがかかっても強化する必要がある。

伊藤)費用は実額であり、削減効果は見えやすいが効果は測定が難しいこと。2人にしたからこういう効果、というのは市議会としても見ていかないといけない。理事者の職務、任務を考えると単純比較は難しい。いずれにしても、増やしたときにどのような効果があったのか、問題点があるのか、を見ていきたい。

課長)小金井市というべきところ、小平市と言った。訂正したい。

渡辺みのる)だいたい答弁は出たが、気になるところを聞く。条例提案の経緯、一人体制の課題は、に対して現状は無いが2人にした方がいいという答弁だった。うがった見方をすれば、現状では立法事実はないということになるのではないか。2人にする必要性が納得できない。改正の経緯を伺う。

市長)課題として具体的な実例があるわけではない。これまでよくやっていただけたと認識しているが、ただ、今後の様々な課題…特に市役所として遅れはICT、庁内情報態勢は他市に比べると後れを取っているので、改善していかないと市民の利便性向上にもならないし、働き方改革にもならないので、強化していく。女性職員が増えて管理職への登用も進んでいるが、男性女性に関わらず職員の働き方改革どう進めるのかを考えれば、より解決していく、当市では一部のセクションに時間外が集中していることもあり、見直さないといけない。それらをきちんと進める上では、理事者自らがヒアリングして進めていかないと根本的解決につながっていかない。私と2人だけでできることは限りがあるので、副市長2人体制にすることで課題となっている分野により情報を集めて適切に対応していくためには2倍になるので対応力高まる。滞って問題になっているということではないが、迅速な対応が求められているので2人態勢が望ましいと判断した。

渡辺)職員感情にも触れていたが、私はまさにその意見。退職手当債繰上償還の話もしてきて、今の答弁でも業務集中があるとしているのだから、現場の職員を増やさないと働き方改革は進まない。経営陣を増やしたから現場は楽にならない。職員にどういう説明をしたのか。特に忙しいセクションがどれほど納得感を持っているのか、市民も含め。1600万の費用をかけるわけだから。市民や職員が納得した改正でないといけない。どう取り組んできてどう考えているのか。

市長)やみくもに職員を増やすということではないので、マネジメント力を高めていかないと、どこにどう増やすのか、が出てこない。理事者自らが十分な状況把握が求められる。卵が先か鶏が先かという話のようだが、まずは経営サイドの強化が求められていると私は考えているし、どうしても足りない部分はどう集めてくるのかは経営の問題。単純に足りないから増やすという問題ではない。

渡辺)今の話は分かった、納得感の部分はどう考えるのか。費用は費用だし、必要性をきちんと現場や市民が納得しないといけない。

市長)当然、納税者市民の理解を得ないといけないので、市報やHP通じて十分説明したい。

渡辺)2人体制にする前提の改正であるならば、先に市民の意見聞くべきではないのか。副市長の選任は市長の専権事項ではあるが、原資となる税金を出す市民に意見を聴くのが筋だと思うがなぜ後回しにするのか。

市長)定数条例なので、これまでパブコメ行ってきていない。きわめて経営的な話なので、市民の代表たる議会に諮ることで理解を得ることを考えている。

渡辺)市民が様々な要望をした時に、予算が限られている、と言いつつ1600万円増えるのだから、それでは済まない。19年条例制定当時、法改正の趣旨や行革の視点では1人と答弁している。どの項目にどういう変化があったのか。

課長)伊藤委員に答えたとおりだが、行政に求められる課題は複雑化高度化している。

渡辺)経緯でも聴いたが、少子高齢化や人口減少への対応を、副市長を増やしてどうしようと考えているのか、

市長)庁内の会議体、組織体が増えている。1人では限界となる可能性がある。様々な地域の課題が生まれているので、組織として市役所が十分対応するために、さらに会議体を立ち上げていく可能性もあるので、副市長が必要。基盤整備が進む中、用地交渉なども難しい案件は出掛けて行ってお願いする可能性は増えてくる。機動的な対応をすることに尽きる。人間が少ないから新たな課題に対して取り組めないということであってはならない。まずはトップで迅速な対応が取れないと、一般の職員が対応することはできないことが多いと考えている。

渡辺)話を聴いていると、用地交渉などで理事者が出た事実があるのか気になるが、現場の職員が迅速にできないとかやりづらいとかあったが、あまりにも市長や副市長が現場対応や職員に対応に関与する体制をつくるように聞こえる。単純に内部統制を強化すると聴こえてならない。理事者の関与を強めると聴こえるが、現場の職員は萎縮するのではないか。現場の職員の中で検討して判断してやってもらうことも必要なのではないか。相容れないのではないか。内部統制の強化が主眼にあるのではないか。

市長)様々な課題、新たな行政課題が生まれている。現場の職員は与えられた権限内で進めているわけで、新たな課題にはできないこともある。どう組織の改編をするのかは経営側にしかできない。たとえば空家所掌部署は無かったわけで、課を設けて職員を貼り付けるのは経営側がやってきた。現場に任せておいて自然になるわけではない。マネジメント強化は、課題に対する組織としての迅速な対応に努めるということに尽きる。萎縮が懸念される強化を考えているわけではない。新たな部署にどれだけの人を貼り付けるのか、仕事をしてもらう体制をつくるのは私たちの責任。繰り返しになるが、萎縮させるとか、内部管理を強化するということではなく、職員が新たな課題に目的意識もって果敢に挑戦できる環境を整えるのが経営側の仕事なので、組み立てる側を強化していきたい。

渡辺)19年当時と比べて副市長の権限にどう変化があるのか。

課長)職責には変化はない。

白石えつ子)かぶっているので…庁内検討の経過はわかったが、管理職の反応はどうだったのか。

市長)検討は部長を交えてしたわけではない。荒井さんと2人で検討して進めてきた。経営会議では諮ったわけではなく、こうしたいと思いを伝えた。特段、部長から発言は無かったので、いいとも悪いともはかりかねるところがあるが、おおむね今の体制では2人制の方が望ましいと思ってもらえたと思っている。

白石)職責上たいへんな役割があるのは明らかだと思うで、どのようにすみ分けるのかが関心どころ。2人の役割、機能はどうか。

市長)近年は、特に国からプレミアム商品券など、庁内の組織ないものが降ってくること多く、ICT、働き方など 専門性、多様性という面では女性登用とか様々なこと考えられる。今後の4名執行体制での分担はよく考えて、可決されれば協議していきたい。1人増やしてこうよくなった、とは申し上げづらいが、議会の皆さんから見ていろんな課題にチャレンジングだと評価されるようにしていきたい。

白石)一部セクションに負担、とあったが、災害体制も含めて…

市長)防災安全課は、今年度は時間外は減っていて、トータルとしても前年度比マイナス6.7%。前半戦で無償化があった子ども子育てセクションなどはまた非常に増えているし、台風来て防災もどうなるのか。おしなべて大きな災害が来ると時間外が増える傾向。これからの課題。毎年大きな台風と働き方改革の両立も課題と考えている。

白石)職員…非正規にもしっかり説明を。26市の状況は

課長)先ほどの通り。

白石)多摩市と武蔵野市はどのようなメリットはどうか把握しているか。

課長)トップマネジメントの事項なので把握できていない面が多いが…

白石)官に限らず民間も想定しているか。女性登用は?

市長)いくつかのことを考えて人選を考えたい。専門的な知識や技能、多様な働き方から女性の登用も選択肢と考えている。なので、官民両方から考える必要がある。

白石)男女共同参画とか女性の視点を入れていることでぜひ改善されるといい。可決した場合のスケジュールは?

市長)まずは1月1日から野崎さんと十分協議したい。その中で人選をした上で…(※少しの間、通信途絶えて聴き取れず)多少幅を持たせてもらえれば。

白石)最後の質疑。どう知らせていくのか。

市長)平成21年3月末日以降、理事者は3人になって10年以上経つ。人件費としてかなりの額が掛かることは事実なので、渡辺委員からも指摘あったが、直接市民サービスをという人もいるだろうし、職員を増やすべきという意見もあると思うが、丁寧にいろんな場面で説明申し上げる。15万市民に直接はむずかしいが、市報やHPなどで丁寧に進めたい。

白石)報酬からは職員を2人、3人雇えるので、市民感情に配慮が必要なので、多様な働き方、メンタルの人もいるので、専門性、経験値。副市長の役割を市民は知らないので、見得る化、ICT化もスピード感あるように、進めてほしい。

鈴木たつお)大枠分かった。組織内のガバナンスを副市長に期待し、市長がトップセールス。街の価値の向上に全力挙げて取り組むと理解した。新しい取り組みに戦術のかじを切っていくための組織変更だと理解する。条件がそろったということだと思うが、どうか。

市長)条件が整ったと言われると適切かということになるが…収入役制度が無くなった際に理事者1人分の人件費が浮くことになり導入も…とは思ったが、断念せざるを得なかった。21年当時と比べれば、すぐに財政破綻をするような状況ではない。当時は財調4億まで落ち込み、徳俵に足が掛かっていたが、基金に積み上げ過ぎと言われる状況。だが、市税収入どんどん増える体質ではないので好転したとまでは言えないが、危機的状況ではない。中長期的に様々な課題を解決して今後も住み続けたい町として価値を高めていくことに注力すべき時期と考えた。

鈴木)トップセールスに関しては今まで以上に時間を割いてもらえるのか。

市長)市長自らが率先して売り込んでいくことは2人制にするにあたって念頭に置いている。東村山市の営業マンという使命で邁進したい。

鈴木)副市長が持つべき資質と能力を伺う。

市長)ICTや公民連携、働き方改革といったことは専門性必要。これまでメインでなかったことが重要になっていく。法令的な見識よりも新たな分野に見識のある方が望ましいと思っている。

鈴木)たとえば都の場合はヤフーからICT、スマートシティ進めるというが、長い目でどういう分野を?

市長)市長会などでは都の人事への評価高い。かなり大きなチェンジの事態には大胆な人事が求められるとは考えている。その方面知り合いはいないし、すぐにお願いすることは難しさもあるかなと感じているが、区部では民間企業のIT人材とかの事例もあるので、広く登用することも検討しなければならないと考えている。

鈴木)組織が変わる中で人材登用する中で、スキルギャップが生じる可能性ある。そうならないとうにトップマネジメントに期待する。

【討論】

渡辺みのる)共産党は反対。現状1人体制で課題がない立法事実がない、改正する必要がない。1600万円の増についても市民や職員に説明なしに進めている。少子化高齢化などには現場を増やすことで対応すべき。

小林美緒)自民党は賛成。野崎さんは能力高いと認識しているが、連続立体や持続可能な20年後、30年後への当市のためと判断する。前向きな判断であり、覚悟だと受け止めるので、いい人選が諮られることに期待して賛成する。

伊藤真一)公明党は賛成。賛否の判断は、地方自治法2条に帰着する。最小の経費で最大の効果をとある。経費を切り詰めることは理解しやすいが、最大の効果の計量は容易ではない。2人に増やすことで計量的に2倍以上になり、否決した場合…(中略)。人件費の増大のみを取り上げ、市民が理解しないという主張はわかりやすいが、効果にも触れないといけない。情報システムに大きな金額を投じているのと同じ。理事者の定数と職員の定数は別のステージで議論されるべきであり、一見わかりやすいが、求められる職責から単純な比較は好ましくない。第5次総合計画、20年、30年先への意思決定、迅速な判断、トップマネジメント、ICT、働き方改革、公民連携の推進。今の討論で説明はされない。2人体制とすることで最大の効果を導き出すことを強く求めて討論とする。

白石)つなごう!立憲・ネットを代表して、賛成の立場で討論に参加。市長の答弁より、東村山市第5次総合計画で、20~30年先を見据え、今は正念場である。迅速な意思決定が必要。東村山市が負のスパイラルに陥らないように、複雑かつ高度化が求められていることなど理解した。自治体はどこも今後到来する人口減少、少子超高齢化社会をどう乗り切るかは、喫緊の課題。同時期に老朽化を迎える公共施設の再生計画は、重要な局面にある。公だけでは立ちいかない部分を、民間のノウハウを持ち合わせた「外」とのコミュニケーション能力に長け発信力に加えて、スピード感のあるICT化や新しい公共の創出に期待する。これまでにない新しいクオリティの高い市役所を作り上げていく人を選任することを望む。その中で、会派として期待と希望の観点から、子どもの権利や高齢者介護、社会的養護が必要な市民目線での施策に精通した人選、提案した女性の登用もぜひ視野に入れて頂きたい。2030年度までに達成すべきSDGs持続可能な開発目標である「誰も取り残さない」多様なニーズに対応できるインクルーシブなまちづくりに奔走してくださる方を人選することにも期待する。

なぜ2人制なのか、なぜ今なのか、歳出増に見合う成果は上げられるのかという疑問に対して一定の説明があり、現段階では理解した。退職手当債の償還が終わるまでは正職員が増やせないことや、2人制により、新たな歳出増になることへの市民感情を考えれば、2人制を取ることについて、ぜひ積極的に市民、職員に丁寧に説明する機会をつくり、そうか、なるほどと、思えるような人事が示されることを期待する。今後人選に関する議案が提示された際には、今回の答弁を踏まえ、十分議論させて頂くことを申し添えて、会派の討論とする。

鈴木たつお)国民民主党は賛成。トップマネジメントの強化のため改正。先送りされてきて、提案には悩まれたものと拝察する。社会保障費等の課題を座して待つのではなく、市民、将来の市民を考え、市を発展させ豊かにする政策を進めるためにマクロ視点からの英断と高く評価する。現状の充実だけでなく、トップセールスを行い、企業誘致のインバウンドを実行してもらえると期待する。民間からの登用にも期待して。

001-1024x724.jpg)