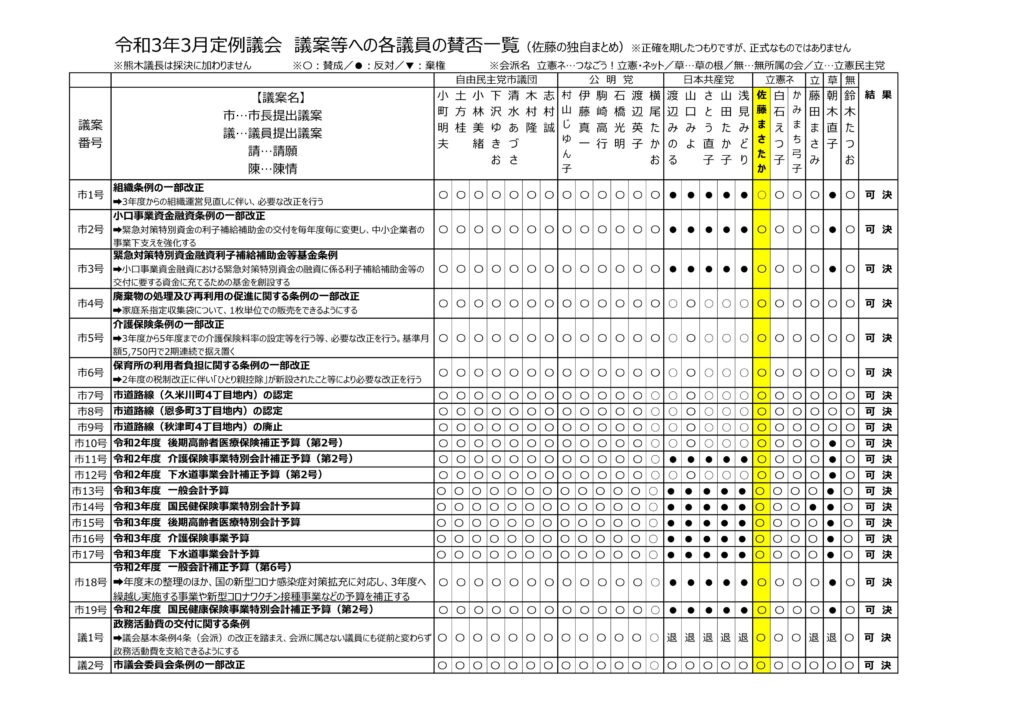

今日の厚生委員会で、議案第5号「介護保険条例の一部改正」を審査し、横尾たかお、下澤ゆきお、木村隆各議員が賛成、浅見みどり、朝木直子両議員が反対とし、賛成多数で可決しました。

但し、3月議会最終日(3月24日)に本会議で全員で採決を図るまでは議会としての決定ではありません。

今日の質疑からわかった主要な点を以下報告します。

改正のポイントは大きく次の4点です。

1.3年に一度行う保険料の設定は… 第7期(平成30~令和2年度)の保険料率期間を、第8期(令和3~5年度)に変更する ⇒ 率を変えずに期間を変更するということは、「第7期の率を第8期も据え置く」という意味です。つまり、「保険料率は今後3年間は上がりません」ということになります。

2.第7、第8、第9段階の境目となる基準所得金額を変更する ⇒ 介護保険法施行規則の改定に伴って、そのままだと保険料が上がってしまう人が出るので、その対応策。基準額を上げることで、該当する人は所得段階が一つずつ下がり、負担減となります。その分、市としての保険料収入は968万円余り減りますが、介護保険運営基金を取り崩して対応します。

3.令和2年度の税制改正で、長らく利用されていない土地を個人が譲渡した場合に新たに設けられた控除制度があり、それに介護保険も対応するための改正。

4.同じく国の税制改正に伴い、給与所得控除・公的年金等控除が10万円引き下げられることになり、この不利益を受けないための改正。

このうち、注目が集まるのは何と言っても1です。

東村山市の介護保険料(基準額)は2000年の制度開始から、以下のように変遷してきました。

★ 第1期(2000~2002年)3,146円

⇒ 第2期(2003~2005年)3,248円(+102円)

⇒ 第3期(2006~2008年)3,851円(+603円)

⇒ 第4期(2009~2011年)4,054円(+203円)

⇒ 第5期(2012~2014年)5,284円(+1,230円)

⇒ 第6期(2015~2017年)5,750円(+466円)

⇒ 第7期(2018~2020年)5,750円(据置き) ※現在

⇒ 第8期(2021~2013年)5,750円(据置き) ※次の3年間

「2期続けて据え置きになってよかった!」というのが通常の受け止めだと思いますが、高齢者がどんどん増えていて、介護保険を利用する人も増えていると思われるのに、保険料を上げずに済むということは、どうしてなのか?」そこに納得いくかどうか?が今日の焦点だったと思います。

第7期計画の策定時に想定していた令和2年時点の東村山市の高齢者人口(65歳以上)は39,970人でしたが、実際には40,434人(+1.16%)となり、高齢化率(65歳以上人口の率)は26.7%となりました。(全国では28.5%、都は22.6%)

同じく想定していた令和2年時点での要介護・要支援認定者の推計は8,781人でしたが、実際には8,179人。6.9%ほど少ない人数に留まりました。

認定率で見てみると、全国は18.6%、都が19.4%、当市が19.8%と、やや高い状況にあります。

介護度別認定者数の推移は、以下の表の通りです。

また、介護保険財政を安定的に運営するための基金については、第7期中の3年間の合計で積立額5億1,216万2,214円、取崩し額1億7,135万円、実質収支3億4,081万2,214円のプラスとなり、令和2ねんどまつの基金残高は17億4,294万1,450円となる見込みです。

これらの状況を踏まえ、市が今回、地域包括ケア推進協議会への諮問、答申を経て、据え置きを判断した理由を簡単にまとめると

●第7期計画時に推計した介護給付費見込みよりも実際の給付費が抑えられ、結果として基金の取り崩し額も抑えられたため、介護保険会計が安定的に推移していること

●力を入れて来た介護予防として、住民主体の体操や集いの場づくりが成果を上げつつあり、健康寿命を延ばすための身体活動、社会参加に加え、新たに「高齢者食支援・フレイル予防推進事業」にも取り組み、元気な高齢者の割合が少しずつ増えていること

●第8期の期間中に、級地区分(現在は4級地で上乗せ割合12%)の変更や介護報酬の改定が予定されていること(※財政改善の要素が想定されるということですね)

●第8期の期間中に基金から10億3,700万円の取り崩しを行っても、約7億円の残高が見込めるので、第9期を含めて安定した運営が可能と判断していること

今日は委員長を務める私も必要と判断し、横尾副委員長に交替してもらって質疑を行いました。

今のところ新型コロナ禍によるマイナスは限定的という答弁もありましたが、大きなポイントとなる介護予防、フレイル予防の取組みは、高齢者が外に出て、集まって行う活動が主体なので、現在の状況が長引けば影響の長期化、深刻化は避けらないでしょう。

全国的に深刻さを増す介護人材の育成、確保の問題についても、複数の委員から指摘があり、第8期中に「介護職員人材研修」を実施し、修了者を市内事業者とマッチングする機会を設けたり、レベルアップ研修を開催する旨の答弁がありましたが、先を見据えて議論を重ねていくことが大切だと感じます。

被保険者と共に、日々の介護を支える事業者の皆さんの意見も不断に聴いて、必要とする人に必要なサービスが適切に提供される体制の維持…制度の持続可能性を追求してほしいと強く思います。

.jpg)