これまでのベストショットVol. 3

クルマとまさたか

どこへ向かってしゃべってるの?

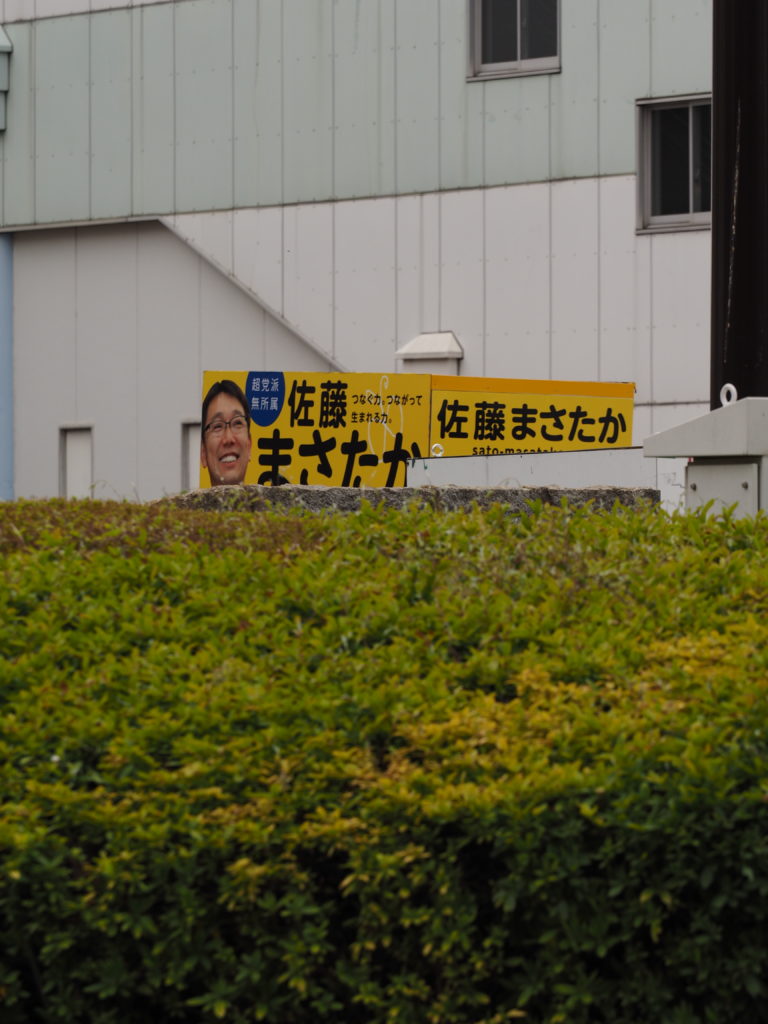

輝く看板

事務所からこんにちは

大きく見えるのは遠近法のせいです

最終日の様子

今日も快調に市内を訪問しています。見かけたら気軽に声を掛けてください(スタッフ投稿)

恩多児童遊園

3日前、スポット演説をした市役所前の天王森公園で、若いお母さん、お父さん、子どもたちがいて、そこで伺った声。

「子どもたちがボールで思い切り遊べる公園はどこにあるのですか?」

⇒これは「ない」ことが数年前に私自身が一般質問して確認しているが、その後なにも変わっていない課題。

「うちのそばの恩多児童遊園を見に来てください。意味不明の杭が何本もあったり、コンクリがむき出しだったりして、危ないです」

⇒現場を知らないので、どんな状態なのかがわからない。

ということで、今日午後、遊説隊は恩多児童遊園へGO!

う~ん…その場にいた大岱小の子ども達数人とお母さんからたっぷり状況を伺い、わかりました。

なんでこんな状態なのかはわからないけれど、明後日の結果が出て無事に生還できたら、真っ先に緑と公園課に相談に行こう。

このほかにも、自転車を走らせて通りかかった方と話をすると、実にたくさんの課題を聴いて回ることになっています。

「選挙は候補者が有権者に訴えるもの」であることよりも、「4年に一度、まちの隅々まで点検して、住民の声を拾っていくもの」なんだ、とつくづく思う、今回の選挙です。

さあ、明日は7日間の選挙戦、最後の日。

もちろん朝から自転車に乗って、一人でも多くの方にお会いしてお話ができるよう、残る力を振り絞って頑張り切りたいと思っています。

「黄色い自転車、黄色いのぼり、黄色いタスキ」を見かけたら、声を掛けてください~(^^)/

本日も子どもたちとの対話がありました

衆議院議員 長島昭久さんにも応援に駆けつけていただきました

最終日がんばります!

本日、選挙戦最終日です。運動しているので体調は万全です。少し大きい音でおじゃましますが、しばらくの間ご容赦願います!

7日目午前の様子

本日も気温が上がってきましたね。まさたかはジャケットを脱いで、東村山の街でお話しをさせていただきました。(スタッフ投稿)

Facebookページ

Facebookページも更新しています。

https://www.facebook.com/masatakafriends/

野を駆け、坂を上り、路地を抜け…全13町にお邪魔しました

お陰様で5日目も無事に終わりました。

今日も9時から17時半までは自転車で走り、後ろから選挙カーがついてきてくれ、駅頭やスーパー前、団地前では5~8分ほどの街頭演説、住宅街では超ミニスポットを繰り返しながら、今回から認められた選挙ビラを通り掛かりの方に手渡す…という流れをずっと繰り返しました。

終わってみれば、初めて一日で全13町を、市域ぎりぎりのところも含めて走り抜け、ビラを200枚以上受け取っていただくことができました。

手持ちはあと350部。残り2日間で遊説を通して一人でも多くの方にお会いし、350人の方に受け取っていただくという明確な目標ができました。

明日も明後日も、仲間の絶大な応援を得て、頑張り切ります。

これまでのベストショットVol. 2

街頭スポット演説での様子

市民とふれあい

一休み

真剣なまさざし

おいしい

これまでのベストショット Vol. 1

これまでの選挙戦でのベストショットをお届けします。

まずは、東村山駅東口での第一声でのシーン

走る

また走る

向こうに見える

桜、まさたか

真剣なまなざし

笑いも

さあ行こう

選挙戦4日目

選挙戦4日目も、皆さんにあれもこれも助けてもらいながら、ようやく終わりました。

どうもありがとうございました。

事務所に独り残って、明日の行程を考えています。

もともとガンメタ色だったマイ自転車は、黄色がどこかに入ると嬉しいな…と呟いたら、ご覧の通りになりました。

街頭演説中に配れることになったビラをすぐに取り出せると嬉しいな…と呟いたら、すぐにバッグが付きました。

様々に工夫をして、次々と形にしてくれる仲間たちの存在。

ドラえもんが何人もいるよう。本当にありがたいことです。

今日は長島昭久衆議院議員の選挙の遊説を担っている15年来の面々が揃って駆けつけてくれて、急ぎの事務仕事や短足による無理がかかった腰の痛みで動きの悪い私を時々休ませてくれながら、市内全域を駆け巡ってくれました。

月曜日に「選管ですけど、東村山警察から連絡がありまして…」と言われて一瞬びっくり。

「落とし物ですよ、選挙用の腕章です」でした。

受け取りに行ってきました。届けてくださった方、ありがとうございました。

今日で折り返しを過ぎました。

残り3日間、走り抜けて、結果を出したいと思います。

チーム長島

本日は長島昭久 衆議院議員のチーム長島が応援に駆けつけてくださいました。市内をくまなくめぐり、佐藤まさたかの政策をともに訴えることができました。

お疲れさまのポーズ!(スタッフ投稿)

4日目の様子

午前中は助っ人も多数参加いただき、候補者は事務作業を。お昼ご飯もみんなで楽しく。(スタッフ投稿)