昨年5月から通算4回目となる東村山市議会としての議会報告会。

昨夜は35名、今日午後は30名の方がお越しくださいました。

作成者アーカイブ: sato-masataka

あらためて「中学校給食」について考える

学校給食展が今週金曜日(23日)まで、市役所いきいきプラザ1階ロビーで開かれています。おいしそうな実物が学校毎に並んでいますし、パネル展示内容充実しています。市の栄養士さんが当番でおられて、解説もしてくださるので、市役所にご用の際はぜひお立ち寄りを。

ということで、この機会に「中学校も小学校と同様に全員給食に切り替えるべきではないでしょうか?」という提起を改めてしたいと思います。

この問題は議会の一般質問や予算委員会等で何度か取り上げてきました。

続きを読む

市民に全幅の信頼を置く自治体、国民を信頼しない政府

地方創生という自民党発の造語が全くもって気に入らない。

ここまで地方の意思を黙殺、圧殺しておいて、何が創生だ、と思う。

底に流れるのは地方蔑視であり、豊かになりたければお上に従えという、分権・自治とは正反対の、新たな中央集権。羊頭狗肉を続ける現政権を示す典型的な政策だと感じる。

政府の意に沿えばプラス、沿わねばマイナスの査定が待っている。

したたかに実を取る、という選択をする首長もあるのかもしれないが、本質的なところでは地方自治体は真剣に怒るべきだと思う。

沖縄で起きていることも、もはや民主国家を名乗ることが許されない愚挙・暴挙にしか思えない。

気に入らなくとも民意は民意として謙虚に受け止めるのは最低ラインだろうに。選挙結果が不本意だから黙殺、行政権力で強制執行もお構いなし、マスメディアも無視。虫けらのような扱いに怒りが込み上げる。

昨日のコンセンサス・デザイン・フォーラム2015のサブタイトルは

地方創生の本質を問う!「市民コンセンサス」による協働のまちづくり新時代

牧之原市、氷見市、松阪市の取組みは、どれも明確なビジョンと徹底した公開・参加の手法を取り続ける類稀なる市長のもとで進められている。

お三方の歩んでこられた道もメッセージの発し方も異なるが、並々ならぬ気概と覚悟を感じた。

「徹底した対話でしか道は開けない」

「本気かどうかが問われている」

北川正恭早稲田大学大学院教授の言葉が重く響く。

※西原牧之原市長のfacebookページはコチラ

※本川祐次郎市長のfacebookページはコチラ

※山中市長を紹介したダイアモンドオンラインはコチラ

原点は「ひとりの小さな声」 ~ 2015年のスタートにあたって

あけましておめでとうございます。

北日本や日本海側で続く豪雪がたいへん心配される年明けです。

東京郊外の東村山も厳しい冷え込みが続いていますがお天気には恵まれているので、元日だけは実家で一族わいわいやりましたが、昨日(2日)&今日は年末に刷り上がったニュース58号を抱えて市内を配り歩いています。

お会いできた方皆さんに「選挙の年だね」と声を掛けられ、「厳しいだろうけれど頑張れ」「勝ち抜いてもっと仕事してもらわないと」等と励ましていただきました。3期12年間、特定の政党や団体とつながらない立場で働かせていただいて来た重みを改めて感じ、引き続きお一人おひとりの声をしっかり聴いて動くことに徹していきたい、と思いを新たにしています。

ニュース58号をこちらにもアップしますので、ご覧いただければ幸いです。

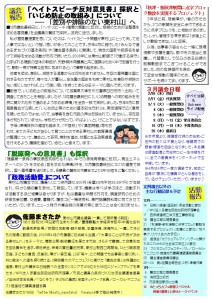

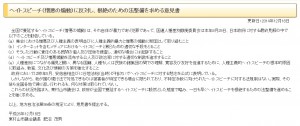

ヘイトスピーチ意見書採択に関して私自身の考え

2014年も押し詰まってきました。年賀状に手がつかないまま、いくつか残る宿題と格闘中です。

この記事アップも、年内にしなければと思っていたことの一つです。少し長くなりますが、お読みいただければ幸いです。

東村山市議会は12月定例議会の最終日に「ヘイトスピーチ(憎悪の煽動)に反対し、根絶のための法整備を求める意見書」を24人の議員全員の賛成で採択しました。

これについて自分のブログで経過と思いを綴ったところ、ツイッターに約180件、ブログには6件のコメントが寄せられました。殆ど初めてコメントくださった方ばかりであり、関心を寄せてくださったことに感謝申し上げたいと思います。たいへん申し訳ありませんが一つ一つお答えする時間的な余裕がありませんので、質問と言う形も含めて寄せられたご意見を踏まえ、以下、私なりの考えを記します。

私の本意は先日のブログにも記したように、まずこの東村山から、人権を無視した差別的な言動の一切がなくなることを心の底から願っているということです。

それはもちろん、外国人の問題だけではなく、アイヌ等の少数民族、性的マイノリティ、障がいや病気を理由とした差別、偏見、排除等のあらゆることを指します。子どもたちのいじめ問題も、私にとって、根っこは同じです。

続きを読む

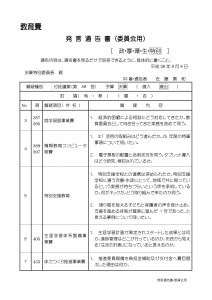

【速報版】12月議会で結論を得た全ての議案・請願・陳情に対する各議員の賛否一覧

ヘイトスピーチ(憎悪の煽動)に反対し、根絶のための法整備を求める意見書

11月28日から続いて来た12月定例議会が先ほど閉会しました。

今議会に提出された市長提出議案16件、議員提出議案2件、委員会提出議案2件、請願1件は全て可決、陳情16件のうち採択11件&不採択5件となりました。

いつも速報的にお伝えしている各議員の賛否一覧については、ただいま整理中ですので、後日急ぎアップします。

ここでは、私が提起させてもらって各会派に検討いただき、最終的に議員提出議案として提案、本日の本会議で全会一致で採択された「ヘイトスピーチ(憎悪の煽動)に反対し、根絶のための法整備を求める意見書」について書きます。

新大久保のデモや京都朝鮮人学校での事件を挙げるまでもなく各地で深刻化しているヘイトスピーチ問題であり、同様趣旨の意見書を国立市議会が9月に採択して話題となりましたが、私が意見書提案を思いついたのは、ヘイトスピーチ問題が決して東村山にとって他人事ではないという強い思いがあってのことです。

続きを読む

新たなトライに拍手

8日(月)午後3時頃、一般質問に立ちます

今議会では一般質問を予定していた22名の議員のうち、昨日までに15名が終了しました。

残るは、伊藤真一、島田久仁、駒崎高行、山口みよ、保延務、大塚恵美子各議員と私の7名。

週明けの8日(月)となります。

私は終わりから2人目なので、3時過ぎではないかと思われます。

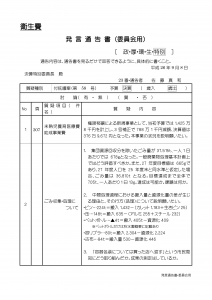

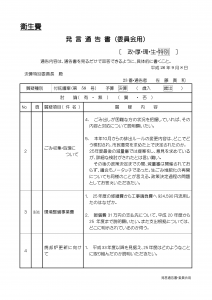

今回は3題を取り上げます。

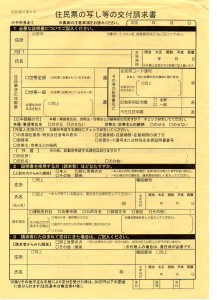

1.市民課窓口業務の改善について

2.職制の多層化、アウトソーシング増に伴う職員の資質向上について

3.最近行われた街路樹の剪定等への疑問について

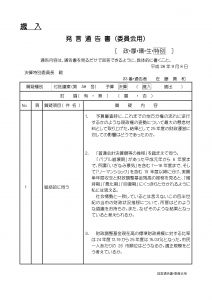

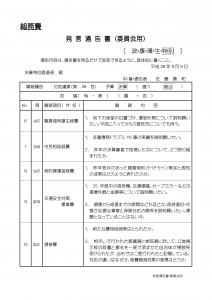

事前に通告してある内容は以下の通りです。

1.市民課窓口業務の改善について

市民課窓口については、これまでワンストップシステムの導入や、性別記入欄の見直し等を提案してきたが、各種申請用紙の書きづらさ、わかりづらさについても、かねてより多くの指摘の声を耳にしてきた。今般、申請書類の様式見直しが進められると聞き、歓迎するものだが、せっかく見直すのであれば最善を尽くしたものにしていただきたい、来年度に予定されるマイナンバー制度導入等との関連も気になるところである。それらを念頭に、以下伺う。

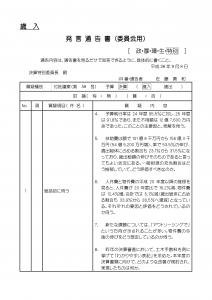

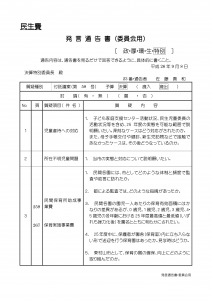

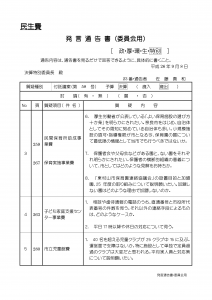

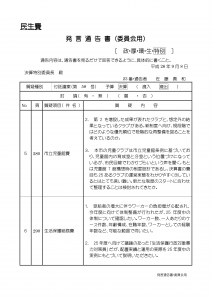

↑東村山市

↑東村山市

↑西東京市

↑西東京市

↑小平市

↑小平市

続きを読む

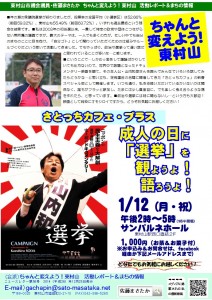

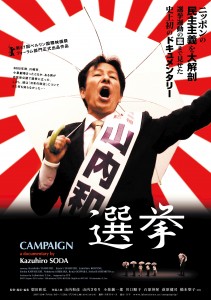

さとっちカフェ・プラス「成人の日に『選挙』を観ようよ!語ろうよ!」

またも年の瀬に衆議院総選挙が行われることになりました。

たとえ大義不明であっても、スルーはせずに投票へ行きましょう。

来年4月には、東村山市も含む多くの自治体で市長や市町村議会議員選挙が行われます。

私は無所属の市議として3期務めさせていただいてきましたが、一貫して最大の関心事は、参加と自治によるまちづくりです。

政治や選挙を誰にとっても「自分ゴト」にしたい、という思いでやってきました。

ということで、2007年に製作された想田和弘監督による「選挙」の上映と、主人公の山さん(山内和彦さん)を囲んでのトークイベントを企画しました。

定例議会の合間に開いている「さとっちカフェ」の新春スペシャル版として開催します。

映画「選挙」は、想田和弘監督による「観察映画」。

川崎市議補欠選挙に自民党公認で出馬した山さんを追い続けた2時間で、国際的にも高い評価を受けた作品です。

映画として純粋にオモシロイですから、どうぞお気軽にお運びください!

今回の企画も、私を支援いただいているかどうかは関係なく、より広く呼びかけることで、若い世代や30代40代で「選挙なんて行かないよ」という方たちがフラッとお越しくださり、たまには少し真面目に、でも楽しく考え合うような場にできたらと思っています。

(C) 2007 Laboratory X, Inc

(C) 2007 Laboratory X, Inc

(C) 2007 Laboratory X, Inc

(C) 2007 Laboratory X, Inc

(C) 2007 Laboratory X, Inc

(C) 2007 Laboratory X, Inc

(C) 2007 Laboratory X, Inc

(C) 2007 Laboratory X, Inc

山さん、とっても熱くてオモシロイ人ですので、お楽しみに!

(写真は10月に高円寺Grainで撮影)

で、恐れ入りますが当日準備の都合上、参加するよ!という方は、このブログのコメント欄、またはfacebook経由で表明いただくか、gachapin@sato-masataka.net まで、お名前と連絡先と人数をメールでお知らせいただけるとありがたいです。

どうぞよろしくお願いいたします(^^ゞ

日時:2015年1月12日(祝・成人の日)14時~17時15分(13時30分開場)

会場:東村山駅西口公益施設サンパルネ・ホール

会費:1,000円(お茶とお菓子つき)

定員:50名程度

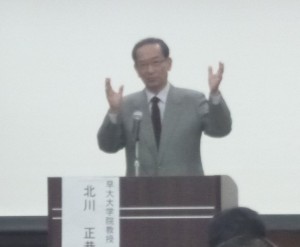

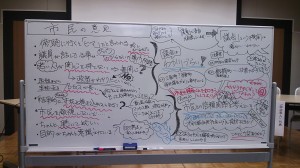

立場を超えて学び合い「LM勉強会in多摩」

一昨日(11月6日)の「求められている議会・議員を探る」は、60名を超える方たちによる白熱の会となりました。

千葉、神奈川、埼玉…と各地でローカル・マニフェスト(LM)推進地方議員連盟のメンバーが準備を重ねて開催している勉強会ですが、多摩版は議員ではない方が半数ほど参加くださって、市民活動が昔から盛んな多摩らしい集まりになりました。

北川正恭教授の基調講演、町田市議会、小金井市議会、東村山市議会からの報告、日経グローカルや早大マニフェスト研究所による論評、提起、渡部尚東村山市長による講演、パネラーにお願いしたお三方からの鋭い提言。そして、議員と市民が一緒になってのワークショップ。

渡部尚市長もフル参加に近く加わってくださり、議会と必要な緊張感を持ちながら切磋琢磨していきたい、と発言くださいました。

様々異なる立場の方たちが同じ場を共有することで、互いを知り、互いを感じ、互いをわかることの大切さは、まさに昨日のテーマそのものだったように思います。

東村山市議会からは、肥沼茂男議長、土方桂議員、島田久仁議員、石橋光明議員、伊藤真一議員、大塚恵美子議員、村山淳子議員&私の8名、そしてオブザーバーで南部議会事務局長と荒井次長補佐が参加してくれましたが、「東村山でできたんだから、どこでもできるということや」という北川先生の言葉は、私たちにとっては最高の褒め言葉であり、発奮材料。

今後も党派・会派を超えて侃々諤々やりながら、事務局とも力を合わせて少しずつでも前へ歩を進めていきたい。その大きなステップになった一日でした。

地元銘菓を差し入れてくださった方もありました。

ひがっしーも、あきる野市議会議員の子籠さんの名司会を静かに見守ってくれました。

みんなでつくり上げた多摩勉強会。

本当におつかれさまでした!&ありがとうございました!

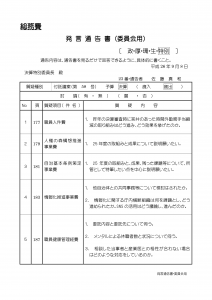

9月議会「全議員の賛否一覧」

8月29日から続いていた9月定例市議会が昨日午後6時過ぎに全日程を終了して閉会となりました。

今日は先ほどまで、肥沼議長、石橋光明議員、事務局とともに、愛知県安城市議会の議会運営委員会の皆さまによる「議会改革」をテーマとして視察の対応をさせていただいていました。東村山市議会としては初めてのこと。緊張もし、十分なお答えができなかったのではないかと反省しきりですが、人に伝えるためには自分たちの取組みや状況を整理して臨むことが求められるので、大変ありがたい機会となりました。

さて昨夜は、議会閉会直後に開かれる議会報編集委員会に出た後、地下出入口が施錠される22時ギリギリまで残って、9月議会で審議・審査された議案や請願・陳情等への全議員の賛否一覧を作成しました。

続きを読む

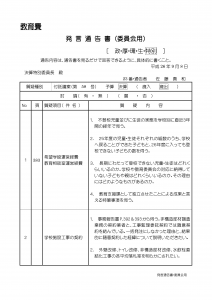

25年度決算の認定に私は「可」としました(討論全文掲載)

4日間の決算委員会が終わりました。

一般会計を認定することを可としたのは、熊木、石橋(博)、小町、蜂屋、土方(以上、自民)、伊藤、村山(以上、公明)、赤羽(みんな)、三浦(新生保守)各議員と私の10名、認定せずは、保延、福田、山口、山崎(以上、共産)、奥谷、島崎、矢野、朝木(以上、東村山を良くする会)の8名でした。

全会派の討論は、コチラからご確認いただけます。(1時間25分~58分まで)

認定に「否」の共産党・保延議員、「可」とした自民党・蜂屋議員、「否」の東村山を良くする会・朝木議員、「可」の公明党・伊藤議員、みんなの党・赤羽議員、新生保守の会・三浦議員、ちゃんと変えよう!東村山・佐藤の順で会派としての意見表明をしています。

私の討論は以下の通りです。

続きを読む

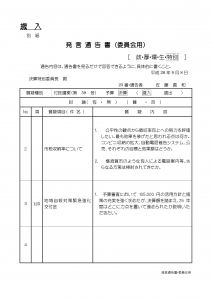

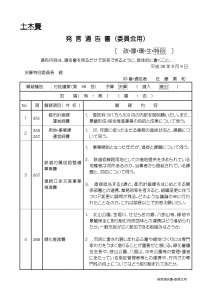

決算委員会ではこんな質疑を予定してます

東村山市の25年度決算を審査する特別委員会が18(木)19(金)22(月)24(水)の4日間の予定で開かれます。

決算の内容については既に市HPに掲載されていますので、ご覧ください。

委員会の審査は通常、一般会計について初日から4日目の午後まで行い、採決後に4つの特別会計(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、下水道)について数時間で審査する、という流れです。

質疑と討論を合わせた持ち時間が会派の人数ごとに決められるので、私(ちゃんと変えよう!東村山)を含む1人会派(みんなの党、新生保守の会、東村山生活者ネット)は31分、4人会派(共産、良くする会)は67分、6人会派(自民、公明)は91分となります。もちろん答弁時間とは別です。

3日半ほどかかる一般会計は、まず「歳入の部」を自民、公明、共産、東村山を良くする会、みんなの党、新生保守の会、東村山生活者ネットワーク、ちゃんと変えよう!東村山の順で質疑に立ちます。

ここまでで初日まるまる掛かると思います。

続いて「歳出の部」の「議会費・総務費」を同じ会派順番で質疑し、終わり次第「民生費」を同じ順で質疑し、その後も「衛生費」「労働費・農林業費・商工費」「土木費・消防費」「教育費」「公債費・諸支出金・予備費」を同じ手順で進めていきます。

他の議会では、いわゆる市長与党の会派は殆ど質疑に立たない、という話もよく聞きますが、東村山市議会ではほぼ全ての会派が持ち時間を使い切って終わります。これは正しい姿だと思っています。

一方で、決算も予算も、事前に質疑通告書を出すのですが、これはかなりレアなはず。

部長以上しかいない本会議と違って、係長クラスまで答弁席にいるので、どんな質疑が飛んできても答えられるはずであり、緊張関係という点では事前通告なしが正しい姿だと思っています。

持ち時間制限も事前通告制も本来は無しで、質の高い質疑と誠実で的確な答弁が交わされる議会になりたい、とずっと思っています。

しかし現実は、議題に関係のない質疑を延々と繰り返したり、時間制限に抗議しながら10分も20分も持論を開陳したりする議員や、窓口で確認できるようなことをわざわざ質疑する議員も残っています。

長く時間をとれば良くなるというだけではないですし、一問目の答えが正確に用意されているので再質疑で深く突っ込みやすいという利点もあると感じています。

大事なのは、市民向けのパフォーマンスや答弁の揚げ足取りではなく、自分自身の視点を明らかにした上で疑義を質していくことであり、事実と数字を踏まえた先へ向けた提案だと思います。

全ての審査をUstreamでライブ配信しますので、ぜひご覧ください。

ということで、私自身が通告した内容を以下掲載します。

私はいつもラストバッターなので、他の会派が取り上げそうな点はできるだけ避けて通告しています。

自殺対策に自治体間で大きな差

一般質問が終わり、今週は今日から金曜日まで4つの常任委員会が一つずつ開かれます。

来週火曜日が議会運営委員会、木曜日から4日間は決算特別委員会です。

今議会から全ての委員会の様子をUstreamによるライブ配信でご覧いただけるようになりましたので、お時間見てぜひチェックしてみてください。

さて、話はかわります。

「NPO法人 自殺対策支援センター ライフリンク」代表の清水康之さんが「日本自殺総合対策学会設立記念フォーラム」の貴重な資料をfacebookにアップしてくださっていました。

続きを読む