9月定例市議会が本日から始まりました。

初日の様子を取り急ぎアップします。議会では、議案の賛否だけでなく、議事を進める上で必要な手続きについて…たとえば「会期の決定」とか「議案を委員会に付託する」とか…賛否を問われることがたくさんあります。先輩議員も何も無く単身でいきなり議会に飛び込んだ19年前は、議長が発するそれらが何を問うているのかがわからなくて、速やかに賛否を決めて議事についていくだけでひと苦労だったことを思い出します。今日は、その部分も含めて私が自分の目で見てメモした結果を報告します。

9時00分:第1委員会室で議会運営委員による協議会…今日の議事日程や持ち時間を確認し、すぐに終了。私は委員ではないので傍聴。

9時30分【開会前、本会議場で渡部市長による招集の挨拶(以下要旨)】

・涼みどころを開設した。7月に多摩湖町で高齢夫婦の熱中症で死亡された。ご冥福をお祈りする。これを受けて、緊急の対策として9月末まで開設している。

・「都民の警察官」という民間の表彰制度で、萩山駐在所の高木警部補が対象者4万6千人のうち5人に選ばれた。

・日テレのしゃべくり7に3回目の出演をした。市のPR部分が大きくカットされ、対決にも勝てず残念だが、また機会があれば多摩湖堤防だけでない当市の魅力を伝えたい。J-COMの「長っと散歩」にも9月1日~15日に出演するのでご覧いただきたい。

・11件の議案を提出した。ご審議のうえご可決賜りたい。

9:39:【開会】土方議長)この際、これからの議会運営について申し上げます。地方自治法には、議会における「言論の品位」「議場の秩序維持」「議長の権限」がそれぞれ規定されており、議員には議長に注意を喚起するなど、議員、議長共々、権利、義務が規定されております。東村山市議会として確認しておきます。今後においては、さきの議会運営委員会で集約されましたとおり、議長権限でこうした規定を適用していくことに賛成の方の起立を求めます。

賛成17:反対7

土方議長)起立多数と認めます。よって、そのように決しました。次に進みます。

※毎回必ず行われる議事次第の一つで、今日もこの通りに議長は発言したはずです(この発言は6月議会の会議録から抜粋)。こうしたことを定例議会の冒頭で行う議会は他には無いだろうと思いますが、東村山市議会が大混乱させられた過去が影響していると私は理解しています。

【会議録署名議員の指名】

※木村隆、駒崎高行議員の両名を議長が指名しました。これは賛否は問われません。

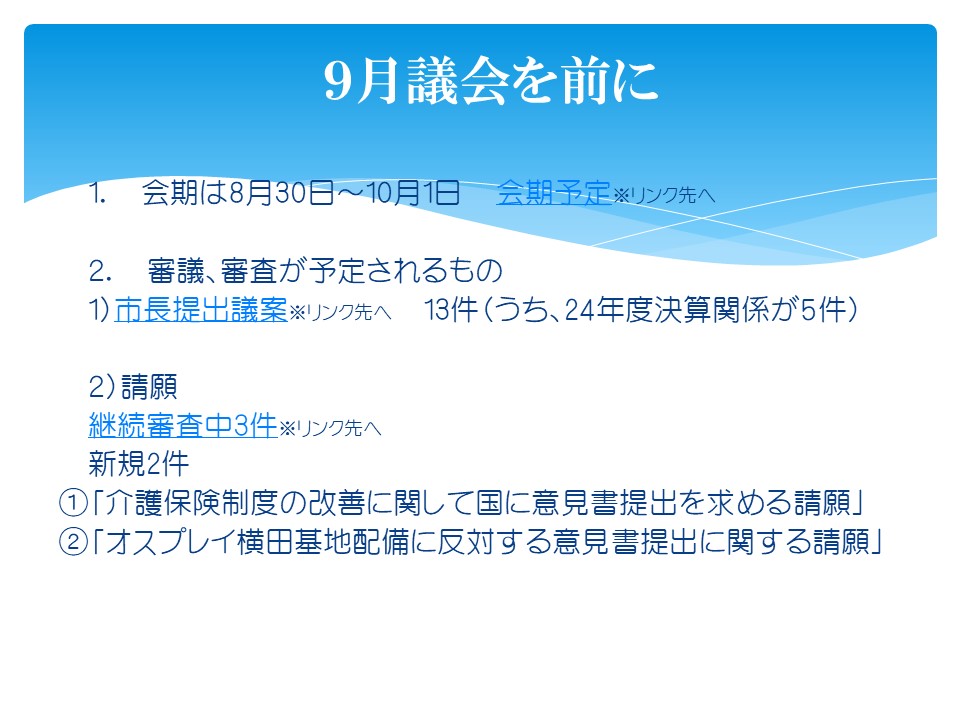

【会期の決定】8月29日~9月29日までの32日間とすることの賛否

賛成22:反対2

※朝木議員は毎回賛成しませんが、私の記憶の限りでは、旧・草の根市民クラブ(朝木議員や故・矢野議員)以外で初めての反対者でした。

【市長による所信表明】※終了後、★市HPの市長のページに全文がPDFでアップ★されていますので、正確な内容をお知りになりたい方はそちらをご覧ください。以下、私のメモです。特に気になるポイントは濃い青色にしました。

▶コロナ感染対策の6月議会以降の動き

感染状況…一定の落ち着き見せていて、6月は一日最大で26人だったが、7月に増え始め、28日に都内で40,406人、当市でも最大340人の日もあり、月間で3,624人だった。8月5日には1日としては過去最大の433人。

・自宅療養者支援の体制強化…市としての支援物資が第6波では1,895箱、1日平均18.4箱だったが、第7波では1,013箱、1日平均23.4箱。体制を2名から4名に増員し2便で対応。8月18日からは民間活用で迅速円滑にさらに体制強化した。

・抗原検査キット配布…検査を受けたくても受けられないという相談急増。一時休止しているPCRセンターの再開を医師会と協議したが、市内検査が拡充している中で得策ではないと判断し、8月29日から9月末まで1日50人にキット配布することにした。国→都から配布されるもので、都内で第1号の取り組みと聞く。対象者は、感染を疑う症状ある人、無症状の濃厚接触者とし、市のフォームから申し込みを。8時30分から正午まで。郵送で即日配送する。市内医療機関への検査集中の緩和、負担軽減、市民の不安解消につなげたい。

・小中学校…減少傾向だったので通常に戻す取り組み進めてきた。移動教室など1学期はおおむね計画通りだったが、感染者が増えてきている。夏休み中も部活動での対策徹底など図った。1人1台タブレットを活用しての自主学習進め、宿題の取り組みも大きく変わった。本日から全校で2学期。宿泊行事なども予定しているので、対策を講じて実施したい。

・ワクチン接種対応状況…8月23日時点で3回目接種は12歳以上の72.8%、4回目は60歳以上の62.4%が完了。都平均はそれぞれ69.2%、59.1%なので上回っている。保健センターでも予約なし3回目接種を実施し、1回目137名、2回目91名が来場した。4回目は医療施設、高齢者施設職員が対象となったので速やかに対応した。オミクロン対応の接種は10月半ば以降の開始を想定して準備を進めている。

▶こども基本法成立への対応

・基本法の制定や子ども家庭庁の設置など、子どもを取り巻く環境は大きな転換期を迎え、権利擁護への取り組みが求められていると認識している。憲法や条約の精神にのっとり、基本的人権の尊重、意見表明、参加機会の確保、教育を受ける機会均等など、子ども施策を総合的に推進することになる。法の制定を受け、まずは全庁の管理職や職員を対象に外部講師を招いて研修を予定している。意見表明、子どもの意見の施策への反映を、みんなのまちづくり条例との整合図りながら、経営政策部、子ども家庭部、教育部で検討するよう指示した。当事者である子どもの意見を発達段階に応じて聴取し、できるだけ反映して、一人の人間として尊重して健やかに育つまちにしていきたい。※私は6月議会に続いて、9月5日(月)9時半からの一般質問でこの点を深掘りする予定でいます。大きな転換点であることを前提に議論することができそうです。

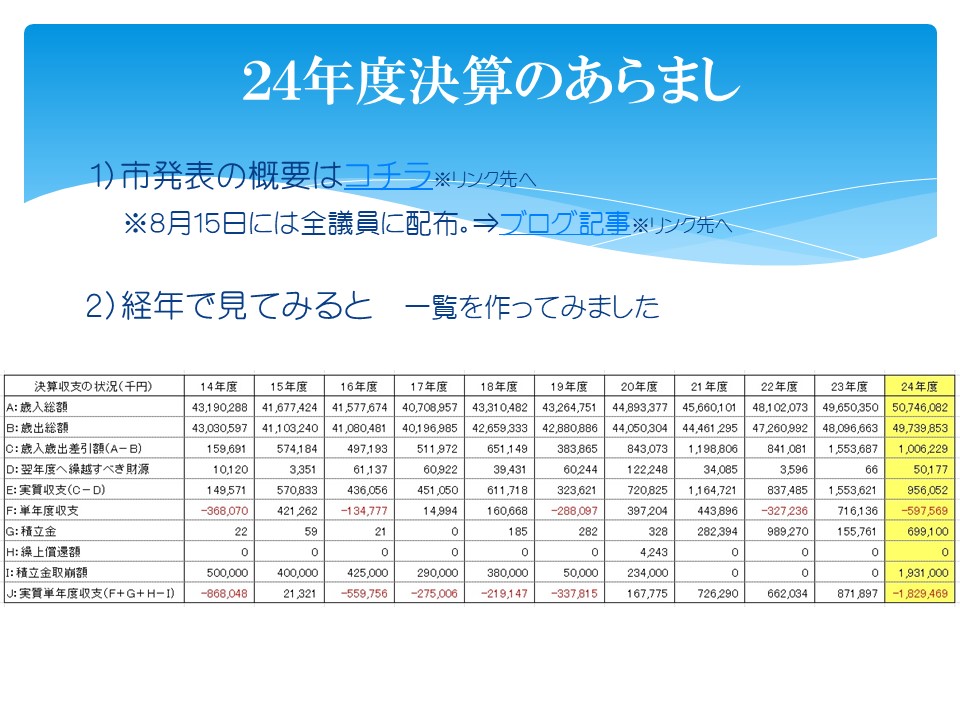

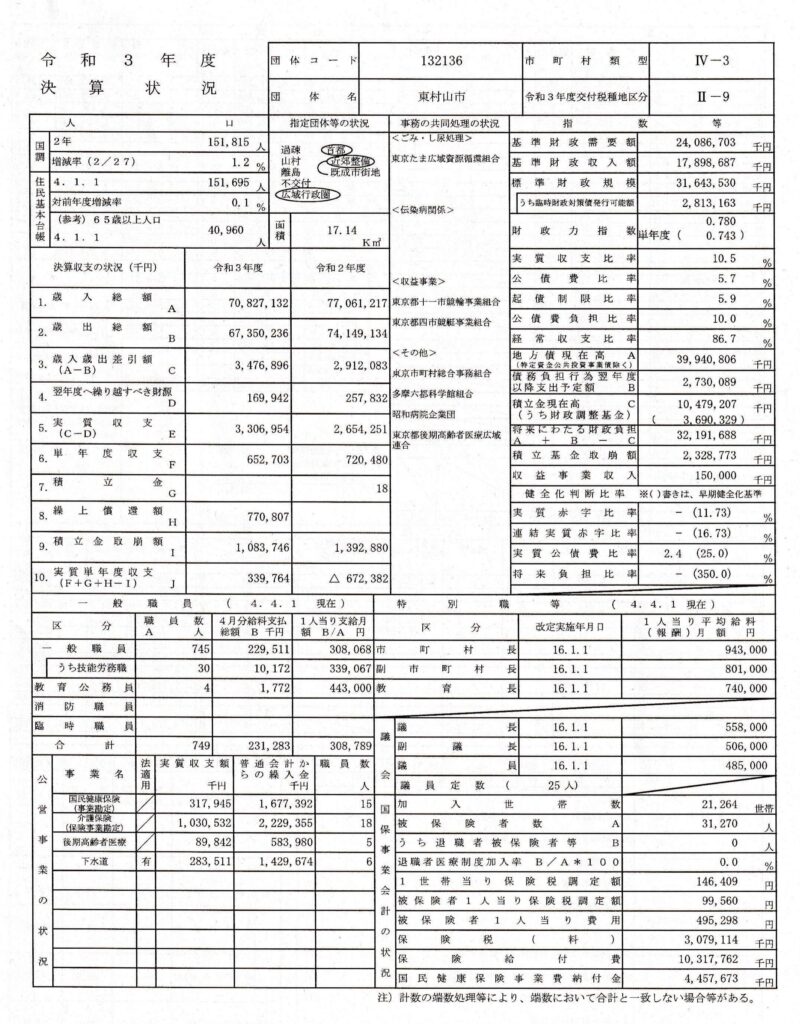

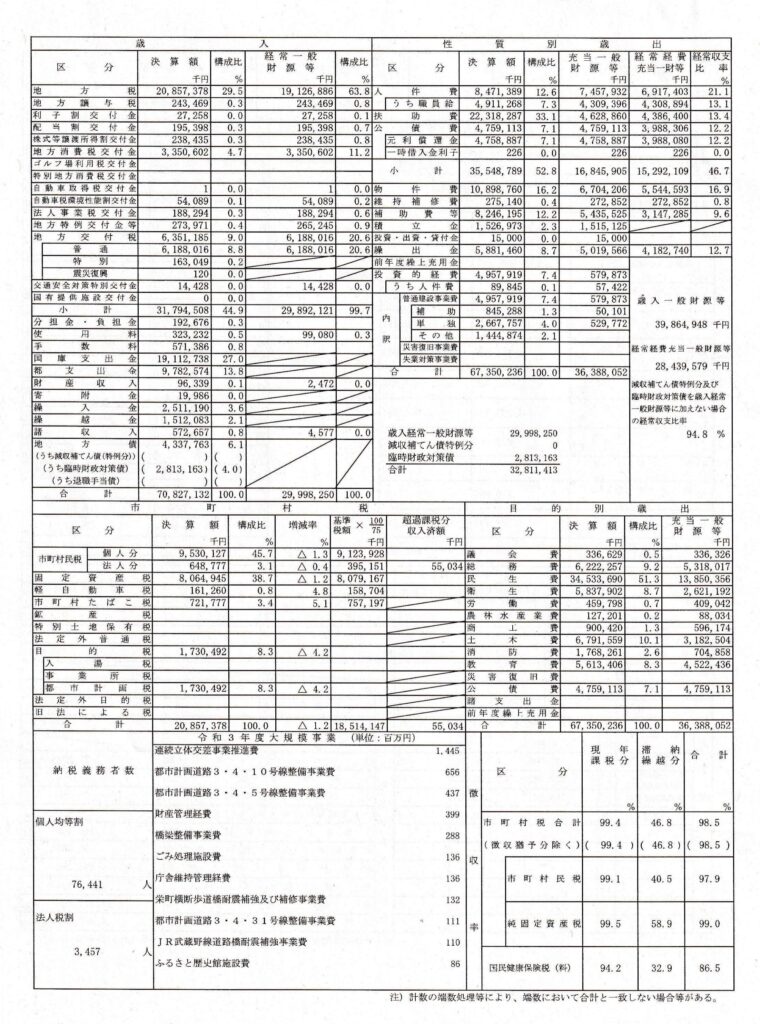

▶決算概要

・歳入8.1%減、歳出9.2%減で、1人10万円の給付があった2年度に次ぐ過去2番目の規模。実質収支は33億円で過去最大。実質的な財政収支は黒字、財政調整基金も標準財政規模の10%以上を維持。4つの指標は適正。財政健全化へ向けた取り組みの成果が表れている。一見好転しているようだが、実質収支には国や都の返還金が含まれ、影響は後年度に現れる。市税は低い水準で依存財源が大きく、国や都の影響を受けやすいので、さらなる行財政改革が必要と改めて強く認識している。単年度の結果でなく、中長期的な視点から財政運営の持続可能性高めるため、アクションプランの策定に取り組みたい。事務事業見直しの事前調査行った。項目の整理をして改革プランへ示していきたい。※決算審査で深掘りします。

▶市税・国保税の収納率

・令和2年度より第3次向上方針を策定して、維持向上を図ってきた。3年度は市税が98.5%で0.2%向上、国保税は86.5%で0.1%前年度を上回ったが、26市平均では市税は0.4%、国保は1.9%下回っている。コロナ禍の影響で厳しいが、対策の推進図り収納確保に努める。

・4年度は、2回の補正予算で市民生活守る展開図ってきた。今後も機動的な行財政運営に努め、第5次基本計画の施策を着実に推進しながら5年度予算の編成に臨みたい。

▶施設再生の今後

・意見交換のツールとしてディスカッションペーパーを9月中に公開する。町丁別の推計に基づく学級数の試算、学校を中心とした施設の規模など、市内全域での複合化のシミュレーション行う。5年度には優先検討校を示して具体的な意見交換の場を設けていきたい。アクションプランとして取りまとめる。総合教育会議や行革審でも評価された。意見をいただいてデータに基づいた分析、対話の両面で取り組みたい。※総論賛成、各論反対が予測される公共施設再生ですが、いよいよ来年度から市民も参加しての本格的な議論がスタートします。

▶久米川少年野球場の返還

・地権者と返還の調整進めてきたが、それがまとまり、5年3月末で返還することとなった。代替場所はシチズングランドを利用できるように6月1日に組合にお願いし、少年野球に限って使えることになった。関連予算は補正予算で提案する。※今年度いっぱいでの地権者への返還が正式に発表されました。当座は現在のシチズングランドを使わせいていただくとのことですが、将来的にはその場所を前川公園として整備した後も同様の対応になるのではないかと思いますが、さて。

▶シティプロモーション

・会議体からの基本方針の改訂の意見を踏まえ、パブコメ実施する。市民からの魅力に関する情報投稿や発信してくれる地域ライター募集した。推進していく。

▶都のパートナーシップ宣誓制度への対応

・11月1日に施行される。当事者の暮らしやすいまちにすることがSDGsの実現につながるので、市のサービスも順次検討していく。今議会では市営住宅条例の改正を提案した。多様な性への理解を進めていきたい。

▶都との総合防災訓練の共同実施

・防災力を高めるまたとない機会なので、都の監理官に面会した。5年度に実施する。新たに担当部長を配置し、PT組織した。1年弱かけて準備進める。

▶粗大ごみのネット受付

・委託先で電話受付のみで対応してきたが、利便性向上図るために10月1日よりネットでも受け付け開始する。365日24時間いつでも申し込めることになる。9月15日市報とカレンダー活用して周知する。

▶第6次地域福祉計画の策定

・6年度からの第6次計画の準備を開始した。包括的な支援体制の整備、住民参加の環境整備。コロナ化の変化もふまえ、意識調査のための調査票作成している。施策充実推進のために取り組みたい。

▶就学前の多様な集団活動への支援

・国の制度として3年度に追加されたもので、3歳以上の利用料の一部へ給付する。陳情採択を踏まえて検討してきた。8月の子ども・子育て会議を踏まえて最終日の補正予算に反映できるように準備している。

▶高校生までの医療費助成事業

・5年4月開始に向けて準備中。パブコメ実施中だが最終日に予算と合わせて提案。8年度以降の恒久的な財源措置が都との協議事項となっているので、都の自治体間で格差生じないように強く要望していく。※現在の「マルコ」と同様の仕組みを予定してパブリックコメントを実施中ですが、所得制限を設けないありかたを真剣に検討してもらいたいと個人的には考えています。ぜひ★パブリックコメント★にご意見をお寄せください。

▶保育所などの待機児解消

・有限会社鷺沼なかよし保育園から開設希望あり、準備進めている。

▶児童クラブの待機児童

・今年度当初79名であり、一部地域への希望集中が原因。今後も同様の傾向と予測。八坂小と富士見小は富士見町の市民サロンを改修して面積拡張して対応していきたい。9月1日は11名となり、年度後半にさらに減少すると見込む。半数近くのクラブで定員割れだが、柔軟な対応に努める。4年度末に第2野火止に合わせて第1も5年度からの指定管理者公募開始している。質の高い児童クラブ事業の運営管理を継続的に行える事業者を選定したい。

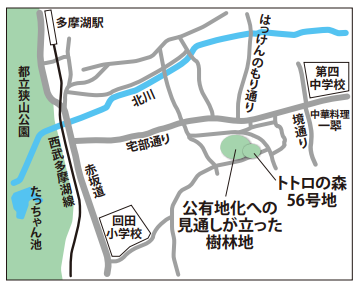

▶適切な土地利用の誘導

・スポセン周辺は、協議が整い次第、都市計画案の縦覧など手続き進める。都の一括した用途地域の見直しは、市内の低層住宅の18歳以上2,000人に無作為アンケート実施、結果公表した。11月からの市民懇談会へ準備している。

▶ホームドアの整備

・2年9月に請願が全会一致で採択された。昨年8月にトップ会談し、市としての最大限の協力を伝え、駅と一体的に進めるよう申し入れた。野崎副市長と西部鉄道本部長の会談で、供用開始に合わせて設置稼働させていくこと、費用のうち設置を双方で負担することでまとまり、覚書を締結した。本日付で公表されると聞いている。財源確保に努めたい。※2年前、視覚障害者の方からご相談があり、請願として整えて提出いただき、全会一致で採択したことが、ホームドア設置基準に満たない東村山駅にも新駅開業と同時に設置されることに結実しました。関係者の方たちのご尽力に感謝です。

▶小学校給食の在り方検討

・検討会を設置して会議開催。9名の委員。複数の調理室の現状やアレルギー対応、自校方式以外の方式の提案などあった。今後、施設を視察してもらってヒアリングも行い、持続可能な給食を実現したい。

▶議案11件を送付したのでご理解賜りたい

以上で所信表明は終了でした。

続いて…

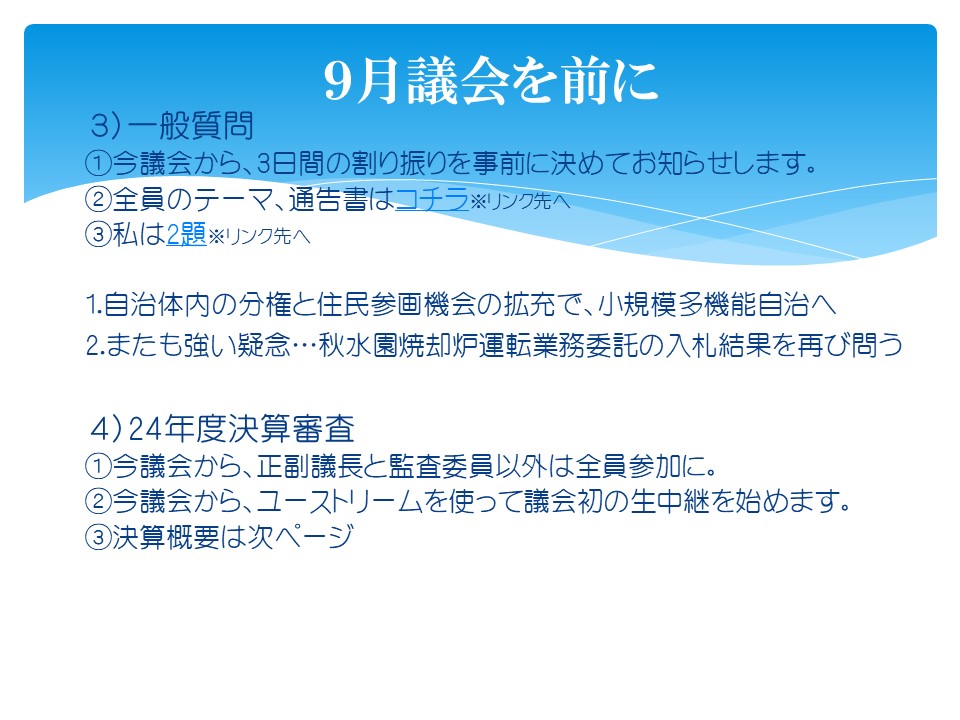

【議案審議への時間制限について】

議長)通常通りの持ち時間としたい。

賛成17:反対7

【議案43号の付託を省略することの可否】

全員賛成

【議案43号 固定資産評価審査会委員の同意を求める件】

賛成23:反対1 ➡ 同意

【委員会への議案の付託】

賛成23:反対1

【市長による決算関係議案5件の提案説明】

【議長による決算特別委員会委員の指名】

賛成24名

※正副議長と監査委員以外、21名の議員を特別委員会の委員に議長が指名し、可否を問いました。私の記憶の範囲では、朝木議員が初めて賛成しました。

【特別委員会の正副委員長の互選】

本会議場で投票で実施

・委員長互選結果:伊藤真一委員 15票 : 藤田まさみ委員7票 ➡ 伊藤委員が委員長に選出

伊藤委員長)決算審査は議会にとって極めて重要な場。しっかりとした審査で熟議を重ねて結論出せるようにしたい。ご協力をお願いしたい。

・副委員長互選結果:下沢ゆきお委員14票 : 山口みよ委員7票 ※白票1 ➡ 下沢委員が副委員長に選出

下沢副委員長)委員長のもと、きちんと進めたい。円滑な運営したいので協力を。

【請願等の委員会への付託】2件の陳情を2つの委員会に付託することの可否

賛成23:反対1

※ほぼ12時に本日の議事はすべて終わり、散会となりました。