日曜日(10月10日)の午後にオンラインで開かれた「ホーム転落を無くす会」のフォーラムに初めて参加しました。全国から視覚障害当事者の方々、ガイドヘルパーや歩行訓練士など支援に携わっている方々、大学の研究者の方々等々、283人もの方が参加されていました。

私が市内在住の全盲のTさんに初めてお会いして、その数日後に案内してもらいながら萩山駅ホームや周辺の踏切などを3時間かけて一緒に歩いたのは、もう15年ほど前。以来、どんなことが課題なのかわからないので、西武鉄道本社へ出向いての話し合いや、萩山駅前広場の点字ブロック敷設についてURとの交渉に同席させてもらったり、その後も視覚障害者にとっての市内の危険個所をたくさん教えてもらってきました。

秋津駅と新秋津駅間を利用する埼玉県在住の視覚障害者の方たちと、所沢市議を介して出会ってのは10年ほど前。延長300mの道路上に凸凹のついた白線が引かれるまで5年近く掛かりました。

昨年秋には、市内在住のHさんから「私たちのグループで新しくなる東村山駅にホームドアをつけてほしいと鉄道会社に申し入れたら絶望的な答えが返って来たんだ…」と相談を受け、議会に陳情をお出しいただく手伝いを少ししました。

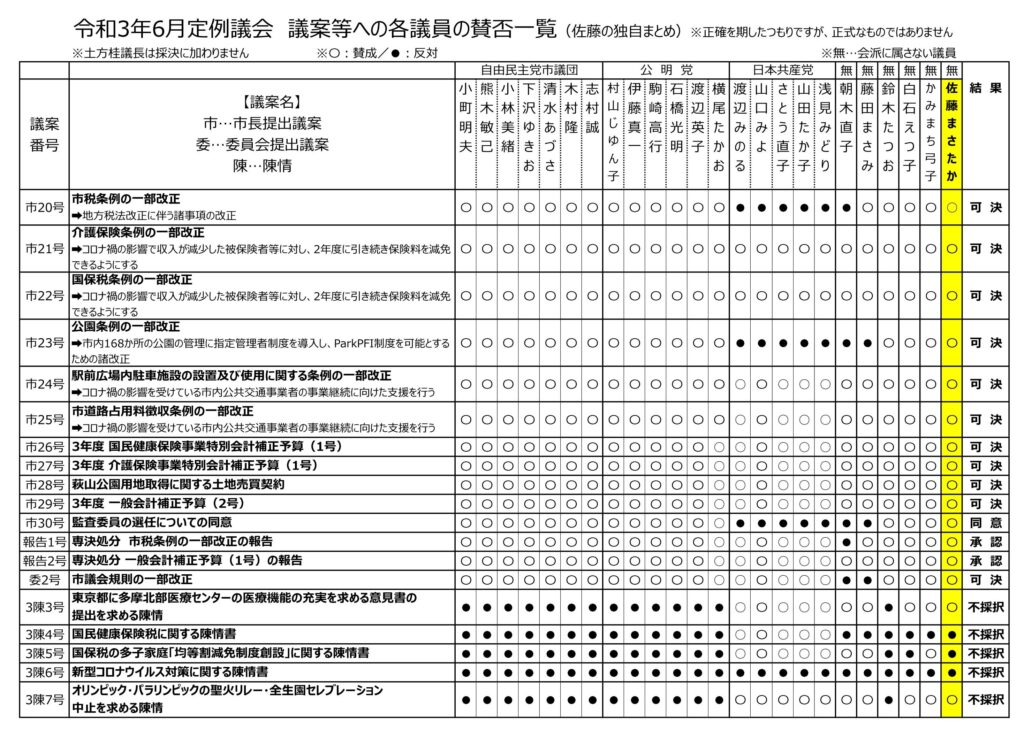

陳情は全会一致で採択となり、それを受けて市長も鉄道会社に一生懸命働きかけをしてくださっています。

「見えてしまっている」私には、「見えない」人の大変さがどこまでいっても実感としてはわからないわけですが、どんな状態が危ないのか、どうすれば少しでもその危険性が低下するのか…という目線で、いつの間にか見るように、少しはなったと思います。

そんな私にとって今回のフォーラムは、提供される情報の中身としても、どのような方たちがどんなご苦労をされながらホーム転落事故を無くそうと懸命に頑張っておられるのかという点でも、知らないことばかりで、本当に勉強になるありがたい場でした。

基調講演と2人の方から基調報告があり、その後は質疑応答の時間でした。

・講演「駅ホームの点字ブロック、敷設の経緯と今後望むこと」竹内昌彦さん(認定NPO法人ヒカリカナタ基金・理事長)

・報告①国土交通省の会議のこれまでの進展状況報告」宇野和博さん(筑波大学附属視覚特別支援学校・教諭)

・報告②「ホーム中央に誘導ブロックを敷いた実証実験について」大倉元宏さん(成蹊大学・名誉教授)

以下、当日の自分のメモから

・全国に9,500駅、全部で19,951番線あるうち、ホームドアが設置されているのは1,953番線、9.8%。つまり90.2%にはついてない。

・これまで年間100番線ずつ設置していくとしていたものが、今年からは200番線ずつ設置する方針となったので、毎年1%強ずつ増える計算だが、85年間かかる。転落事故の8割は乗降客数1万人以上の駅で起きており、その2,100駅だけでも24年かかることになる。

・当然、最も有効な対策であるホームドアを増やしてほしいが、時間が掛かる現実がある中で、ホームドアが無い駅でいかに事故を防止するのかを考えないといけない。国交省の安全対策検討会はその目的で設置された。

・転落事故の状況として、この10年間で視覚障害者のホーム転落死亡事故は21件。命を失わなくても転落する案件は747件あり、5日に1人のペースで視覚障害者が全国のどこかで落ちている計算になる。

・転落率は、視覚障害者が全国で31万人なので、4,500人に1人。晴眼者は2,800人で転落の殆どが酔客。総人口1億3,000万人として45,000人に1人。視覚障害者は10倍高いことになる。

・72.9%が普段使っている駅で起きている。

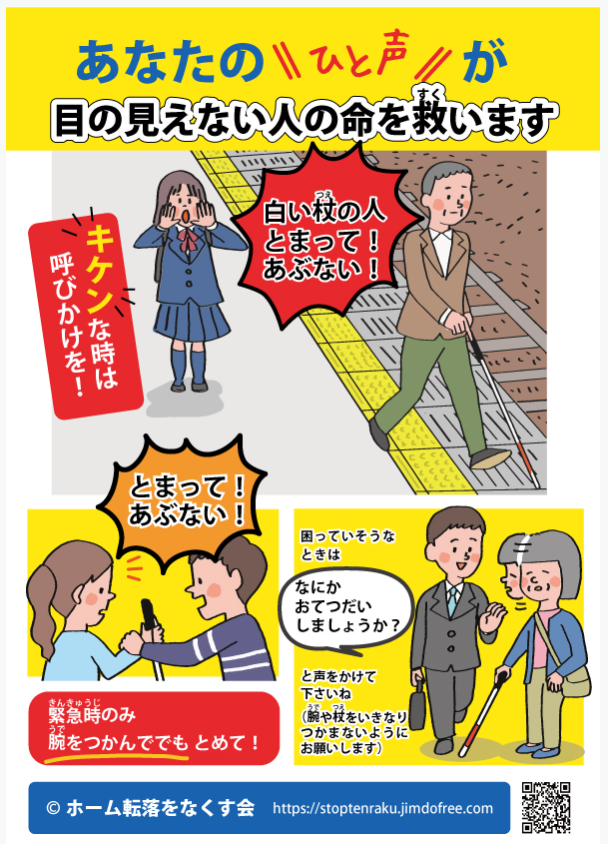

・国交省の会議は、7回の議論を経て中間報告を行ない、様々な対策が検討されている。AIカメラを使い、視覚障害者を改札で検知したら駅員に伝えたり、有人改札に駅員がいない場合も今はあるが、駅員を呼び出せるアプリも検討されている。

・ホーム上の端に来た視覚障害者をAIカメラが感知して警告音を発する技術も開発されている。

・安全な歩行経路も検討され、歩行訓練の充実の必要性も謳われている。転落があったらすぐに駅員に伝える技術も紹介されている。

・ホーム上の点字ブロックについて転落原因に関する中間報告によると…調査に回答した303人のうち109人が転落経験あり。転落した際、長軸方向(線路と並行)に歩行中が63.5%、短軸方向(線路に垂直)が36.5%。

・長軸方向では、ホーム中央を長軸方向に歩いていて端に接近していることに気づかずに落下、黄色い点状ブロック沿い歩いていてそれていることに気づかずに落下、点状ブロック沿いを歩いていて他人と接触して落下等のケースがある。

・短軸方向では、乗車しようと点状ブロック付近まで進んでの落下や、列車がホームに停車していると勘違いして落下、降車して反対側のホームの端から落下等のケースがある。

・ホーム端に内包線付き点字ブロックの敷設が少しずつ進んでいるが、それがあっても転落事故が起きている。ホーム中央に誘導ブロックがあるようにすれば、ホーム端で人をよけるために80cmを踏み越えることによる落下はなくなる。中央なら壁を伝って誘導ブロックに辿り着ける。

・死亡事故57件のうち、41件がホーム中央にあれば助かったと考えられる。

・ホーム中央には、蕎麦屋や売店や障害物がある場合が多い。柱はどうしようもないがベンチや自販機は歩行動線を優先して移動すべき。障害物を迂回することの懸念も示されているが、今後の実証実験で検証されていくことになるだろう。

・歩行者側に問題は無かったのかの検証も大切なことであり、歩行訓練の重要性もある。

・一方で転落経験者のうち、歩行訓練を受けた人の方が高かったという厚労省の調査結果もある。転落者の28%は白杖をスライドさせていても落ちている。特にブロック沿い、線路側に居た時に落ちている。

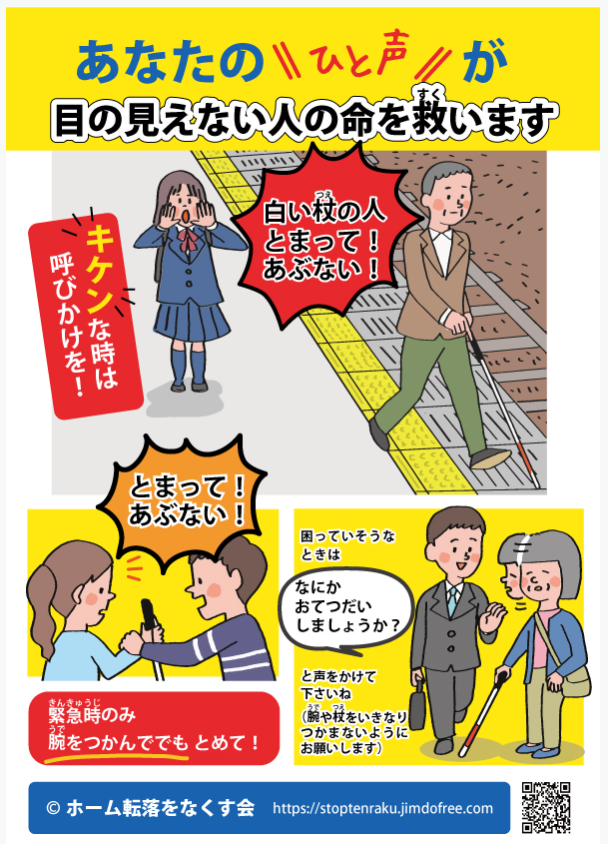

・誘導ブロック設置、声がけ、AIカメラ導入など、いろんな対策を二重三重に行っていくことが大事。それが進めば、ホームドアが無い場合も事故は確実に減る。

・安全な歩行環境を整えることが最優先であるべきで、とにかくやれることから始めることが大事

・護国寺駅のホームや、札幌の狸小路は、中央に誘導ブロックがついている。

最後に、会の相談役を務められているという藤野高明さんがこう発言されました。

「自分が若い頃は、助けてくださいとはなかなか言えなかった。当事者が言わなければ、歩くことすら認めてもらえない時代だった。こんな忙しい時にめくらが何をウロウロしているんだ!と言われたこともある。

(当事者や関係者の中でも)意見の違いはあるだろうが、視覚障害があっても、働くこと、学ぶこと、社会参加を自由にすること、独りで歩けること(の実現を)。

単独歩行は心配されるが、大いなる自由だし、生きていく喜びであり、自覚に繋がる。

これからもぜひフォーラムを続けてやってほしい。やりましょう!」