賑やかだった蝉の声に替わって秋の虫たちの合唱が急に大きくなってきました。

東村山市議会は8月29日から9月定例議会が始まっており、昨年度の決算審査を含め、今月末まで日程が続きます。

明日(5日・月)朝9時半から一般質問に立ちます。

今回は、「子ども・若者の声が活きる東村山市に」と「悩みを抱えた人に人権擁護の視点で支援を」の2題を取り上げます。

★質問通告書はコチラ★です。※この投稿の末尾に通告内容をテキストで掲載します。

子ども・若者を支援・育成の対象として施策展開を図って来た日本社会ですが、憲法と子どもの権利条約を拠り所とした「こども基本法」が来春施行されることとなり、自治体も子ども・若者を「権利の主体」として位置付けることが求められます。

これまで再三にわたり、「子どもは有権者ではないが主権者なので、彼らの声に耳を傾け、彼らが主体的に市政に参画できる継続的な仕組みを」と投げかけて来て、なかなか動きませんでしたが、今年6月議会では市長から「これまでの児童福祉的な発想から大きく転換し、権利主体としての子どもをどのように社会として受け入れ、かつ参加を促していくのか。大きく変わっていかなければならない。」と答弁がありました。9月議会冒頭でも「こどもの意見を表明する機会の確保、施策への反映などを具体的にどう進めていくか、関連する経営政策部、子ども家庭部、教育部で検討するよう指示した」と発言がありました。

ここは、間を置かずに問い掛け続ける事が大事と考え、明日の一般質問でも重ねて「場づくり」を提起する予定です。

また、市には多くの相談窓口がありますが、困っている人にとってわかりやすくて使いやすいものには未だなっておらず、ワンストップ化も進みません。特に、やっとのことで相談に来られた方の話を丁寧に聴いて、適切な支援に繋げ、その後も必要に応じて相談を継続するという「伴走型」支援が決定的に不足していると感じることが多くあります。振り分けたら終わり、ではない対応が求められているので、そのあたりを問いたいと思っています。

9時半ちょうどに始まりますので、お時間ありましたらぜひ傍聴にお出掛けください。

★市議会インターネットライブ配信はコチラ★からご覧いただけます。音声だけを「ながら」で聴いていただくだけでも嬉しいです。

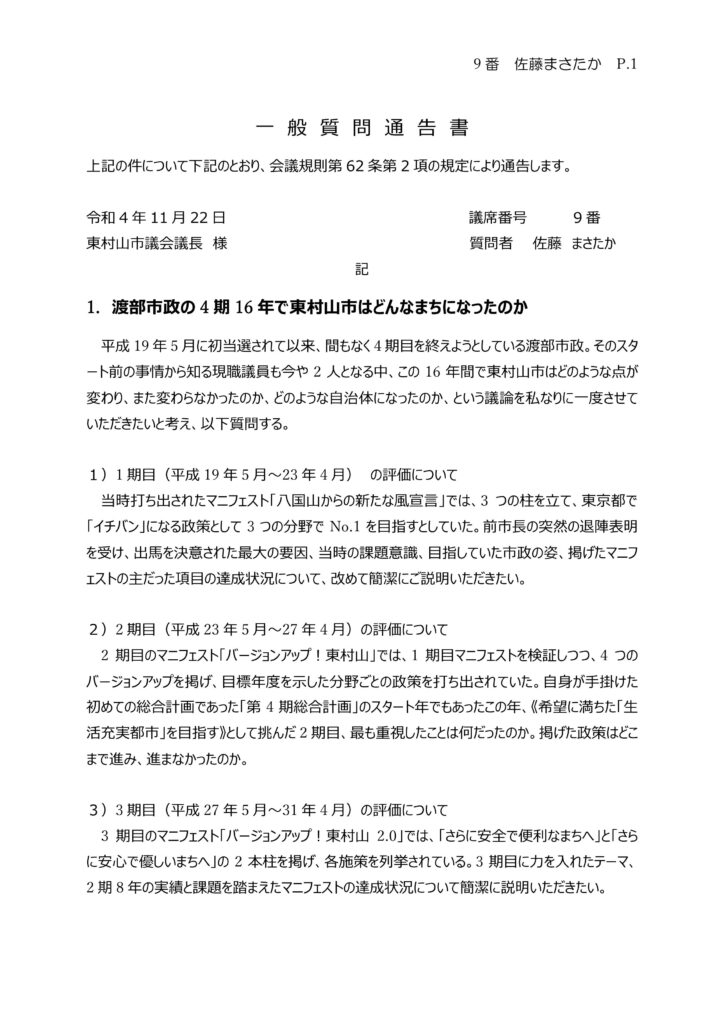

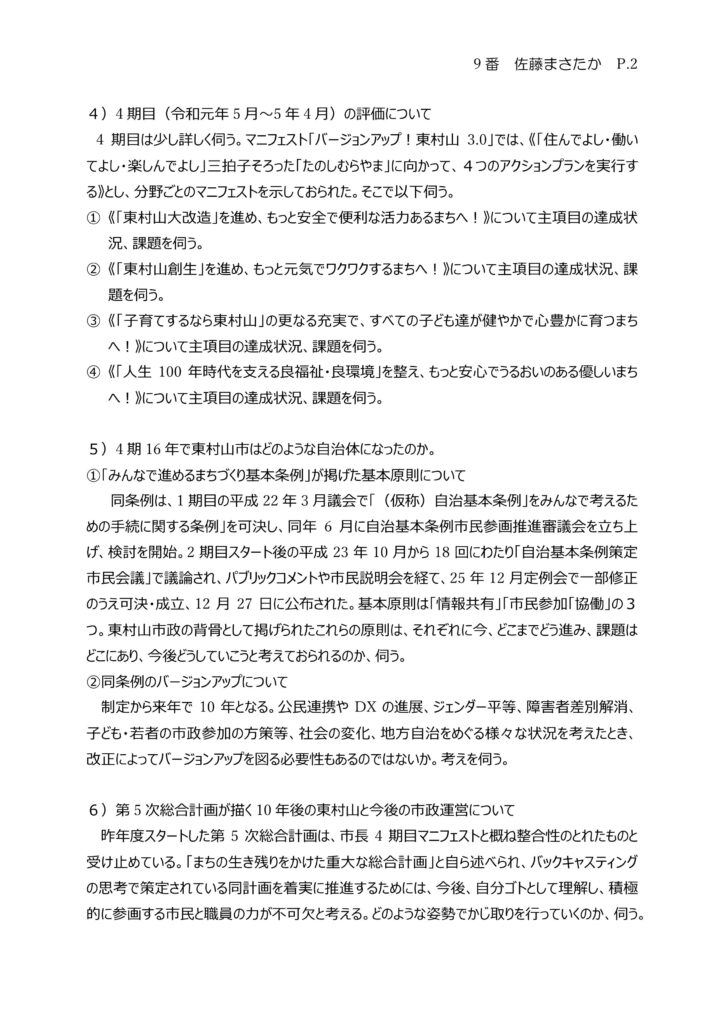

では、以下が通告書3枚の画像と、テキスト全文です。

1.子ども・若者の声が活きる東村山市に

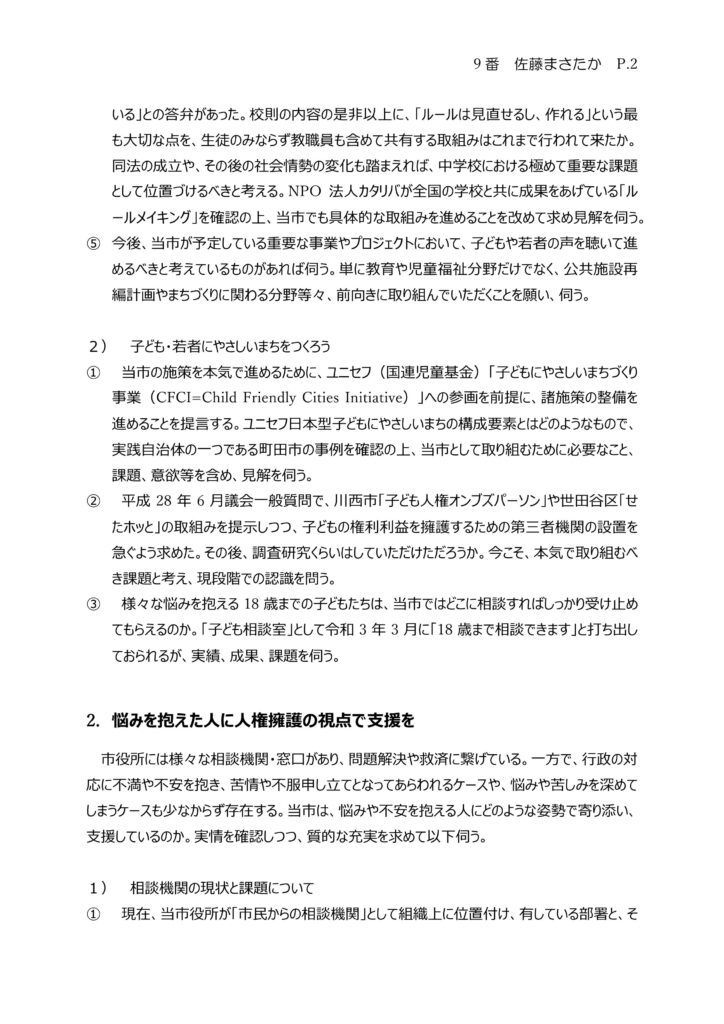

こども基本法(令和四年法律第七十七号)(以下、同法という)が成立し、令和5年4月1日より国にも自治体にも新たな責務が課せられ、様々な対応、対策が求められることとなった。日本国憲法と子どもの権利条約を拠り所とした同法が成立直前であった本年6月議会では、法案に示された基本理念や進むべき方向を確認させてもらった。今回はそれらを踏まえ、主権者である子ども・若者の声が活きる自治体をつくるために必要な仕組みや政策などについて、提起し、施策の前進に繋げたいと考え、以下質問する。

1)子ども・若者の意見を真剣に聴こう

①自治体には、同法3条(基本理念)の3及び4、11条等を踏まえ、子どもに関係する施策への子どもの意見表明、反映についての仕組みの整備が求められる。そこで伺う。 当市で、より多くの子どもたちの声に耳を傾け、考えを把握するために行っている取組みにはどのようなものがあるか。

②立川市では、平成28年度に続いて2回目となる「子どもの自己肯定感などに関する調査」を令和3年度に行い、報告書としてまとめている。これをどう受け止め、評価するか。当市においても、子どもたちの意見や気持ちを継続的に把握するために、同様の取り組みに着手することを提案し、見解を伺う。

③山形県遊佐町の「少年議会」、愛知県新城市の「若者議会」等、子ども・若者が主体的に自治体運営に関わる場を常設し、継続している自治体の事例を示したことがあるが、当市でも実現することを前提に調査や研究を進めていただきたい。これらの取組みの評価を含め、見解を伺う。

④本年6月議会一般質問で問い、一定の答弁があった点だが、具体的な取組みを強く求めて改めて伺う。平成元年9月議会一般質問で「中学校校則を人権の視点で見直しを」と提起し3年が経つ。当時、教育長からは「毎年度見直していかなければならないものだと捉えている」との答弁があった。校則の内容の是非以上に、「ルールは見直せるし、作れる」という最も大切な点を、生徒のみならず教職員も含めて共有する取組みはこれまで行われて来たか。同法の成立や、その後の社会情勢の変化も踏まえれば、中学校における極めて重要な課題として位置づけるべきと考える。NPO法人カタリバが全国の学校と共に成果をあげている「ルールメイキング」を確認の上、当市でも具体的な取組みを進めることを改めて求め見解を伺う。

⑤今後、当市が予定している重要な事業やプロジェクトにおいて、子どもや若者の声を聴いて進めるべきと考えているものがあれば伺う。単に教育や児童福祉分野だけでなく、公共施設再編計画やまちづくりに関わる分野等々、前向きに取り組んでいただくことを願い、伺う。

2)子ども・若者にやさしいまちをつくろう

①当市の施策を本気で進めるために、ユニセフ(国連児童基金)「子どもにやさしいまちづくり事業(CFCI=Child Friendly Cities Initiative)」への参画を前提に、諸施策の整備を進めることを提言する。ユニセフ日本型子どもにやさしいまちの構成要素とはどのようなもので、実践自治体の一つである町田市の事例を確認の上、当市として取り組むために必要なこと、課題、意欲等を含め、見解を伺う。

②平成28年6月議会一般質問で、川西市「子ども人権オンブズパーソン」や世田谷区「せたホッと」の取組みを提示しつつ、子どもの権利利益を擁護するための第三者機関の設置を急ぐよう求めた。その後、調査研究くらいはしていただけただろうか。今こそ、本気で取り組むべき課題と考え、現段階での認識を問う。

③様々な悩みを抱える18歳までの子どもたちは、当市ではどこに相談すればしっかり受け止めてもらえるのか。「子ども相談室」として令和3年3月に「18歳まで相談できます」と打ち出しておられるが、実績、成果、課題を伺う。

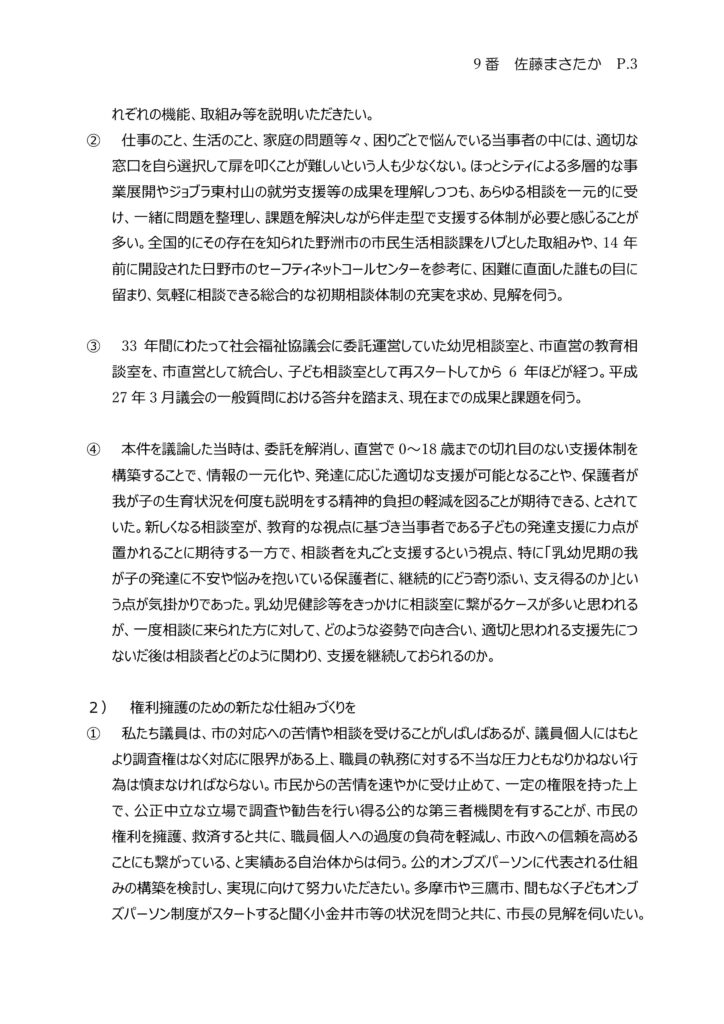

2.悩みを抱えた人に人権擁護の視点で支援を

市役所には様々な相談機関・窓口があり、問題解決や救済に繋げている。一方で、行政の対応に不満や不安を抱き、苦情や不服申し立てとなってあらわれるケースや、悩みや苦しみを深めてしまうケースも少なからず存在する。当市は、悩みや不安を抱える人にどのような姿勢で寄り添い、支援しているのか。実情を確認しつつ、質的な充実を求めて以下伺う。

1)相談機関の現状と課題について

①現在、当市役所が「市民からの相談機関」として組織上に位置付け、有している部署と、それぞれの機能、取組み等を説明いただきたい。

②仕事のこと、生活のこと、家庭の問題等々、困りごとで悩んでいる当事者の中には、適切な窓口を自ら選択して扉を叩くことが難しいという人も少なくない。ほっとシティによる多層的な事業展開やジョブラ東村山の就労支援等の成果を理解しつつも、あらゆる相談を一元的に受け、一緒に問題を整理し、課題を解決しながら伴走型で支援する体制が必要と感じることが多い。全国的にその存在を知られた野洲市の市民生活相談課をハブとした取組みや、14年前に開設された日野市のセーフティネットコールセンターを参考に、困難に直面した誰もの目に留まり、気軽に相談できる総合的な初期相談体制の充実を求め、見解を伺う。

③33年間にわたって社会福祉協議会に委託運営していた幼児相談室と、市直営の教育相談室を、市直営として統合し、子ども相談室として再スタートしてから6年ほどが経つ。平成27年3月議会の一般質問における答弁を踏まえ、現在までの成果と課題を伺う。

④本件を議論した当時は、委託を解消し、直営で0~18歳までの切れ目のない支援体制を構築することで、情報の一元化や、発達に応じた適切な支援が可能となることや、保護者が我が子の生育状況を何度も説明をする精神的負担の軽減を図ることが期待できる、とされていた。新しくなる相談室が、教育的な視点に基づき当事者である子どもの発達支援に力点が置かれることに期待する一方で、相談者を丸ごと支援するという視点、特に「乳幼児期の我が子の発達に不安や悩みを抱いている保護者に、継続的にどう寄り添い、支え得るのか」という点が気掛かりであった。乳幼児健診等をきっかけに相談室に繋がるケースが多いと思われるが、一度相談に来られた方に対して、どのような姿勢で向き合い、適切と思われる支援先につないだ後は相談者とどのように関わり、支援を継続しておられるのか。

2)権利擁護のための新たな仕組みづくりを

①私たち議員は、市の対応への苦情や相談を受けることがしばしばあるが、議員個人にはもとより調査権はなく対応に限界がある上、職員の執務に対する不当な圧力ともなりかねない行為は慎まなければならない。市民からの苦情を速やかに受け止めて、一定の権限を持った上で、公正中立な立場で調査や勧告を行い得る公的な第三者機関を有することが、市民の権利を擁護、救済すると共に、職員個人への過度の負荷を軽減し、市政への信頼を高めることにも繋がっている、と実績ある自治体からは伺う。公的オンブズパーソンに代表される仕組みの構築を検討し、実現に向けて努力いただきたい。多摩市や三鷹市、間もなく子どもオンブズパーソン制度がスタートすると聞く小金井市等の状況を問うと共に、市長の見解を伺いたい。