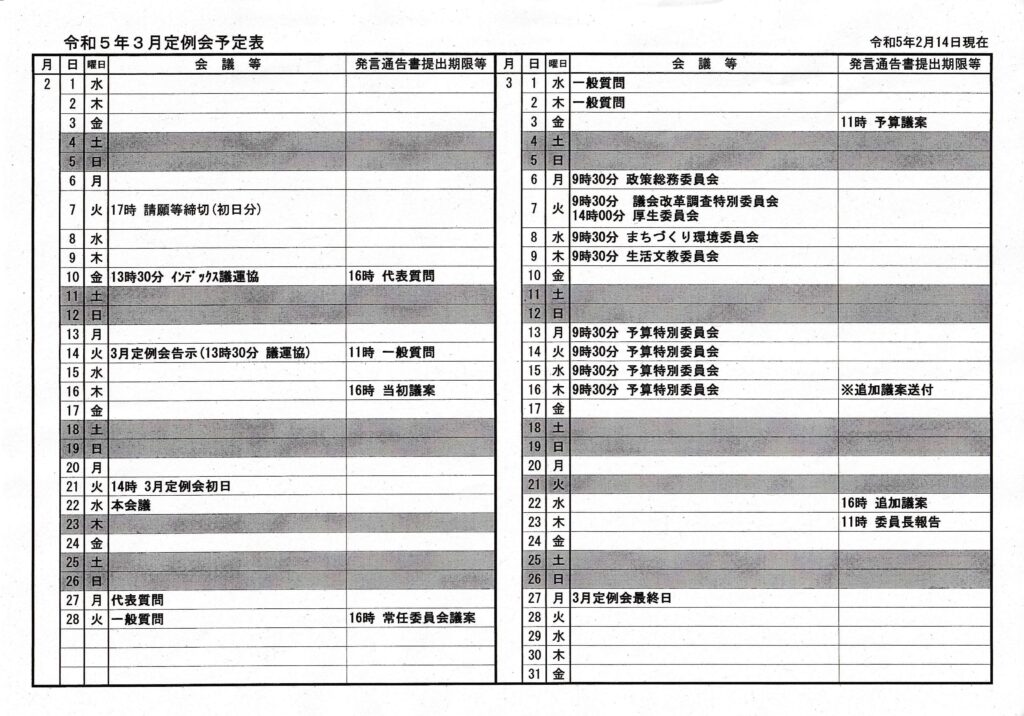

明日(2月21日)から3月定例市議会が始まります。

4年間の任期で最後の定例議会になりますので、いつも以上に心して臨もうと思います。

今議会は、冒頭の本会議で審議して議決するいわゆる「即決案件」がいつもより多く、でも明日の午前中は都合で開けないために午後2時開会とし、実質的な議案審議は翌日に集中させるようです。20年間の議会生活で初めての変則日程です。

▶今議会に市長から提出された議案は次の19件です。条例名も説明もわかりやすくするために簡単な表記に私なりに改めてあります。

正式な議案名は★コチラ★からご覧ください。

1号)マイナンバー条例の一部改正…高校生等の医療費助成に活用するため

2号)体育施設条例の一部改正…久米川少年野球場の廃止したので条文から削除する

3号)消防団条例の一部改正…なり手不足への対応のため、任用年齢の引き上げや出動報酬の創設及び処遇改善のため

4号)国民健康保険条例の一部改正…出産育児一時金を引き上げるため

5号)子ども・子育て会議条例の一部改正…こども家庭庁設置法の施行に伴って法律と文言を合わせるため

6号)地区計画区域内における建築物の制限条例の一部改正…スポーツセンター向かい側の活用のため

★7号)東村山市わたしたちのSDGs推進都市宣言

★8号)東村山市男女共同参画市民宣言

★9号)東村山市ゼロカーボンシティ宣言

10号)市道路線(久米川町三丁目地内)の認定

★11号)令和4年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)

★12号)令和4年度介護保険事業特別会計補正予算(第3号)

★13号)令和4年度下水道事業会計補正予算(第1号)

14号)令和5年度一般会計予算

15号)令和5年度国民健康保険事業特別会計予算

16号)令和5年度後期高齢者医療特別会計予算

17号)令和5年度介護保険事業特別会計予算

18号)令和5年度下水道事業会計予算

★19号)監査委員の選任について同意を求める件

▶このうち、委員会に託さずに22日の本会議で議論して結論を出すものは、★印をつけた第7号、8号、9号、11号、12号、13号、19号の7件です。

11~13号の特別会計補正予算案は、基本的に年度末の整理のためであり、大きな争点があるとは思えません。

3人の監査委員のうち、主任監査委員の赤城盛一さんの再任を求めた議案19号も、大きな議論にはならないと思います。

ということで、質疑が集中するのは7~9号の「宣言」3件だろうとみています。

▶3つの宣言は、それぞれの背景と理由をもって提出されています。

いずれもご説ご尤もで目くじらを立てるような中身ではありませんが、よくわからない点がいくつか含まれています。

ゆえに、たとえば議案7号「東村山市私たちのSDGs推進宣言」に対しては、私は以下のような質疑通告をしてあります。

- 本宣言を今行う目的、本宣言を必要と判断した理由(必然性)は何か。なぜ宣言なのか。

- 本案提出までの経過、手続きを伺う。説明資料の中に「市として参加しているSDGsオープンラボ…」とあるが、市が主催・主宰しているものではないのか。オープンラボとは組織なのか、事務事業の一つなのか、位置づけを明確に説明願いたい。

- 庁内での議論も確認したい。経営会議や関係する会議体では、いつ、どのような意見があったのか。異論や異議はなかったのか。

- 宣言タイトルの決定、本文部分の起草、修文、確定は、どこで誰がどのように行ったものか。

- 議会の議決を求める根拠、理由は何か。議会として議決を求められているのは、議案書のどの部分なのか。

- 議案資料の「市民参加」を「有」とし、その内容が示されているが、パブコメを含めた市民の反応と、それについての見解を伺う。

- 本宣言が議会の議決を経て成立することによる意義、効果、今後の施策展開に与える影響についてどのように考えているのか、説明願いたい。

- 当市にはこれまで8つの宣言があり、そのうち7つの宣言の主体は、東村山市、当時の市長、東村山市議会のいずれかである。(無火災都市宣言:昭和46年11月30日だけは不明)。一方、今回の宣言の主体は、「東村山市わたしたちのSDGsオープンラボ」と「東村山市」を併記する形を取っているが、この意味、法務上の扱いを明確に説明いただきたい。

-768x1024.jpg)

-724x1024.jpg)

-724x1024.jpg)