5月に入って配っているレポート93号はA3版2つ折り。久しぶりに大きなものにしました。それは、3,000文字近くの記事を端折らずに載せるべきだと考えたからです。文字だらけ、というご批判は覚悟の上で、きっと最後まで読んでくださる方がいると信じて、書きました。

2014年5月の第1回以来、8年にわたってほぼすべての議会報告会に出てこない朝木議員は論外として、昨年11月からは共産党の5人(渡辺みのる、山口みよ、さとう直子、浅見みどり、山田たか子各議員)が議会運営に関しての異論を口実に、3回続けて議会報告会のボイコットを続けています。

特に、厚生委員長のさとう直子議員が、他会派の委員たちからの投票で委員長に選出された立場を弁えることなく、会派の主張を理由に公務放棄を続けていることは、委員長としての職責を全く理解していない深刻な事態であり、報告会に参加くださった方たちからも厳しい批判が当然寄せられています。再三にわたって正副議長が説得にあたり、議会運営委員による協議の場でも出席するよう他の議員が求めていますが、聴く耳を持たない状況が続いています。

3人以上の会派から擁立された議員を実質的には自動的に委員長にしてきた東村山市議会の慣例が災いしているとも言え、当たり前としてきた議会運営を総点検する必要があると私は考えています。

前置きが長くなりましたが、93号P.3の記事を以下転載します。

ぜひお読みいただいて、下記メールアドレスやfacebookメッセンジャー経由で、ご質問や率直なご意見をいただければ幸いです。必ずお返事いたします。

メールアドレス:gachapin@sato-masataka.net

議会報告会という公務を放棄する6名の議員

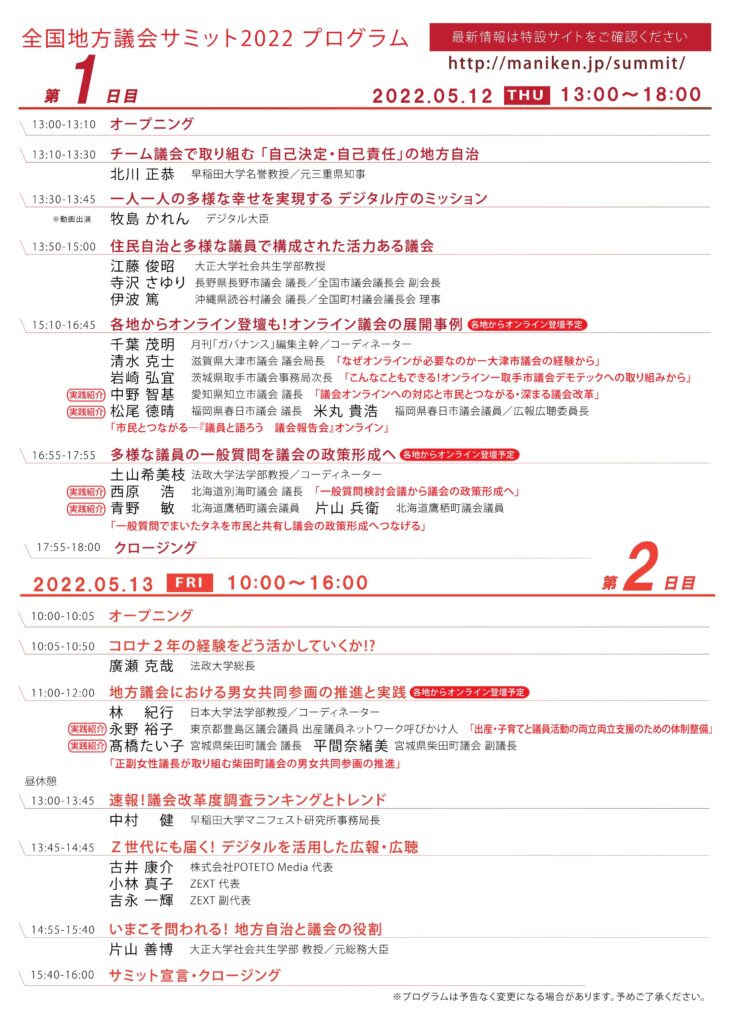

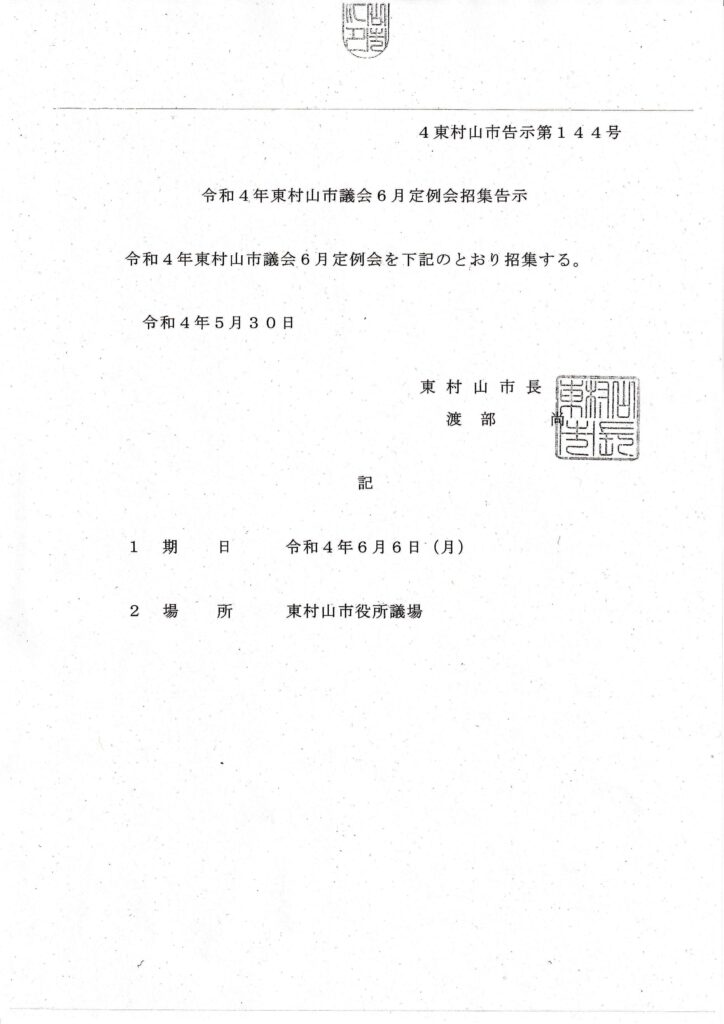

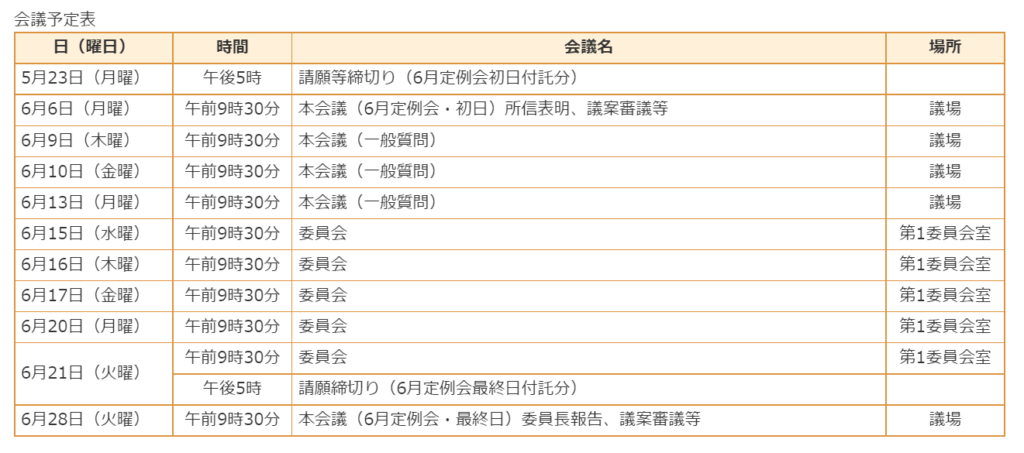

東村山市議会では開かれた議会を目指して、年4回の定例市議会の結果を市民の皆さんにお知らせし、ご意見を伺う場として「議会報告会」を8年前から開催しています。(次回開催は本紙4面に詳細)これは議会が自ら条例で定め、公務として実施しているものです。

ところが昨年後半から、報告会とは直接関係のない理由で欠席を繰り返している議員が6名おり、報告会に参加された方からも厳しい批判と説明を求める声を多数いただいています。(市議会Webサイトに報告書を掲載)

条例とは、国においては「法」にあたるものです。15万市民を代表してそれを決める立場にある市議会議員が「気に入らないから守らない」「何が悪いのかわからない」などと繰り返している現状は極めて異常で、深刻な「民主主義汚染」と言える状況だと考えています。市議会議員のひとりとして、このような状況が続いていることを市民の皆様にお詫びすると共に、事態打開に向けた努力を重ねていきたいと考えています。

私にも伝える責任がある

議会報告会への参加を拒んでいる6名は、その理由の一つに「市議会のITC化に新しいシステムは不要」であり、「年間600万円は高すぎる」としています。 加えて、事実を歪曲し、根も葉もないことまで書いて市議会の信用を貶めることに注力する議員たちの言動だけが市民の皆さんに伝わっていることに強い危機感を覚えています。今回は紙幅を割いて、私が市議会議員として実際に見てきた“事実”をお伝えいたします。その上で、何が“真実”なのかは市民の皆様のご判断に委ねたいと思います。

議会がデジタル化に取り組むワケ

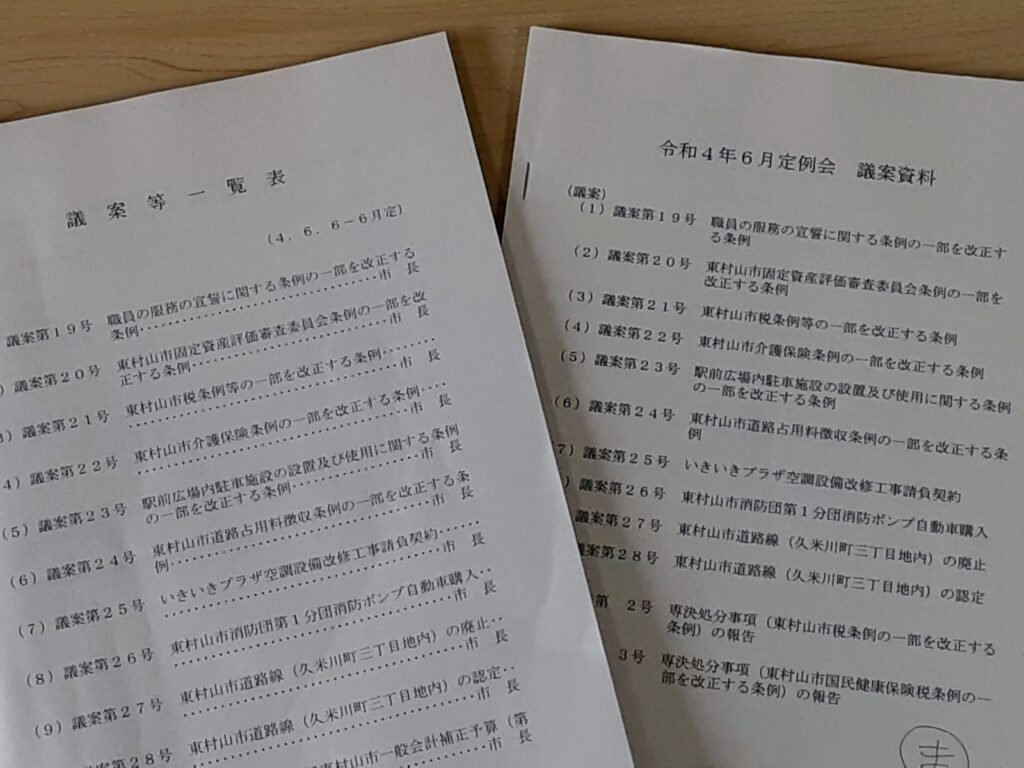

東村山市議会では、新型コロナで様々な機能が停止・縮小を余儀なくされた一昨年、ICT化、デジタル化への取組みを始動させました。これは、コロナ後や、必ず起こると言われる大災害時にも唯一の議決機関である市議会を決して止めるわけにはいかないからです。 いつでも、どこでも、確実・簡便に全議員が情報を共有でき、いざという時にオンラインでも会議が開けるようにしておくこと。また、市議会がどこの部署よりも紙を大量に使用していたり、議員のスケジュール調整や連絡を事務局職員が手作業で行っていること等、業務改善が以前から課題

であったこと等が大きな理由です。

当時の熊木議長から、代表者会議を構成していた4つの会派から1名ずつのプロジ

ェクトチーム(PT)を組み、手法やそのためのツール(道具・機材)の検討、導入へのスケジュールなどを示すよう求められました。

これを受けて、自民党・小林美緒議員、公明党・横尾たかお議員、つなごう︕立憲・ネット(当時)からは私・佐藤まさたかが出ましたが、残るもう一つの会派は「不要だ」と主張、再三の要請にもかかわらず参加を拒みました。

やむを得ず3名でスタートしたPTは、市議会フロア(5・6階)へのWi-fi環境の整備や、議案書や各種資料などを、膨大な紙ではなくインターネット上(クラウド)で瞬時に共有し、利用できるツールの検討等を進めました。 ICT化が加速度的に進む全国の議会の調査や、複数の事業者に依頼しての体験会、想定される費用試算等も実施し、導入コストを上回る効果額が見込まれ、今だけでなく将来にわたって有効に機能することを確認しました。

検討が佳境に入った頃、「自分たちなら費用を掛けずに実現可能だ」という意見が共産党から出されたため、本当に可能であればそれに越したことはないと考え、「対案」を検討する機会を設けました。

しかし、示された案は私たちが直面している課題解決には程遠いものでした

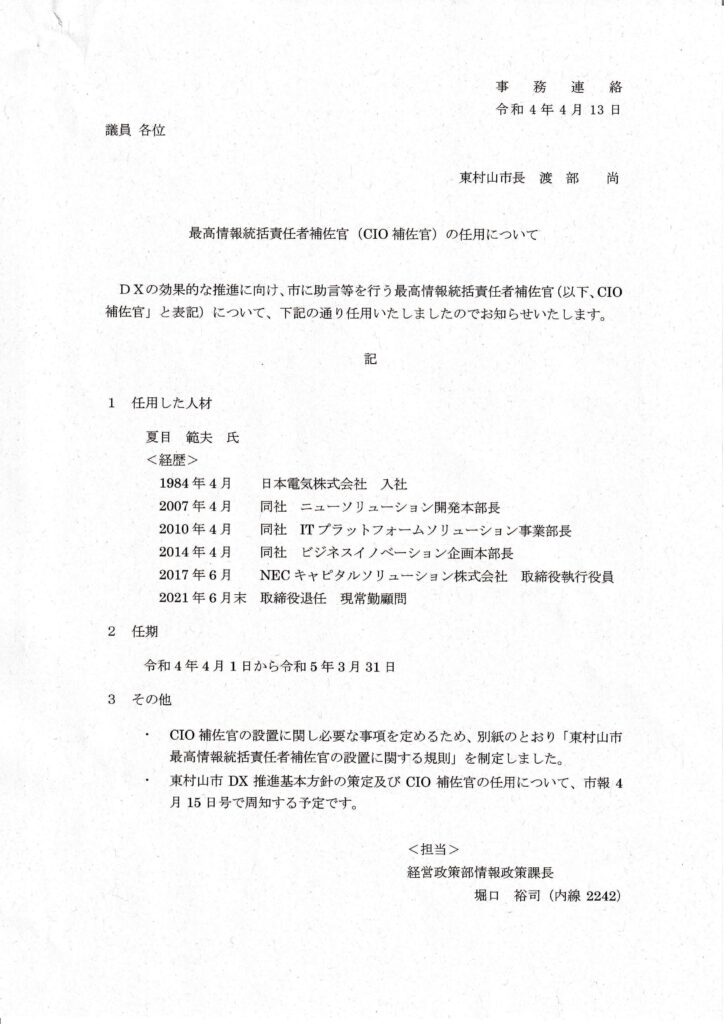

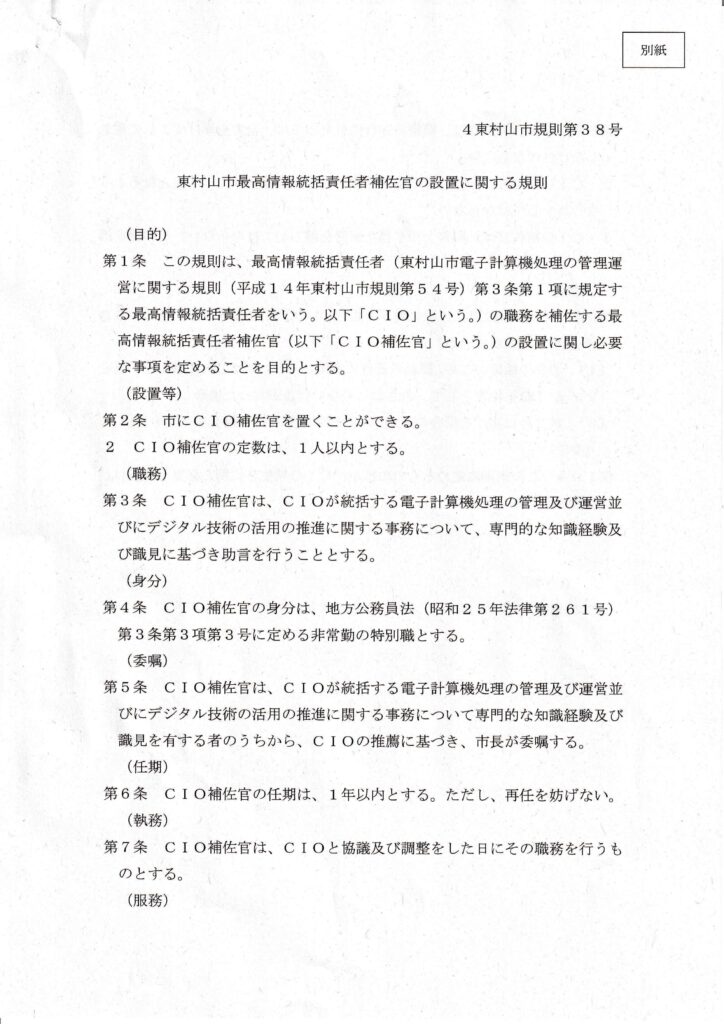

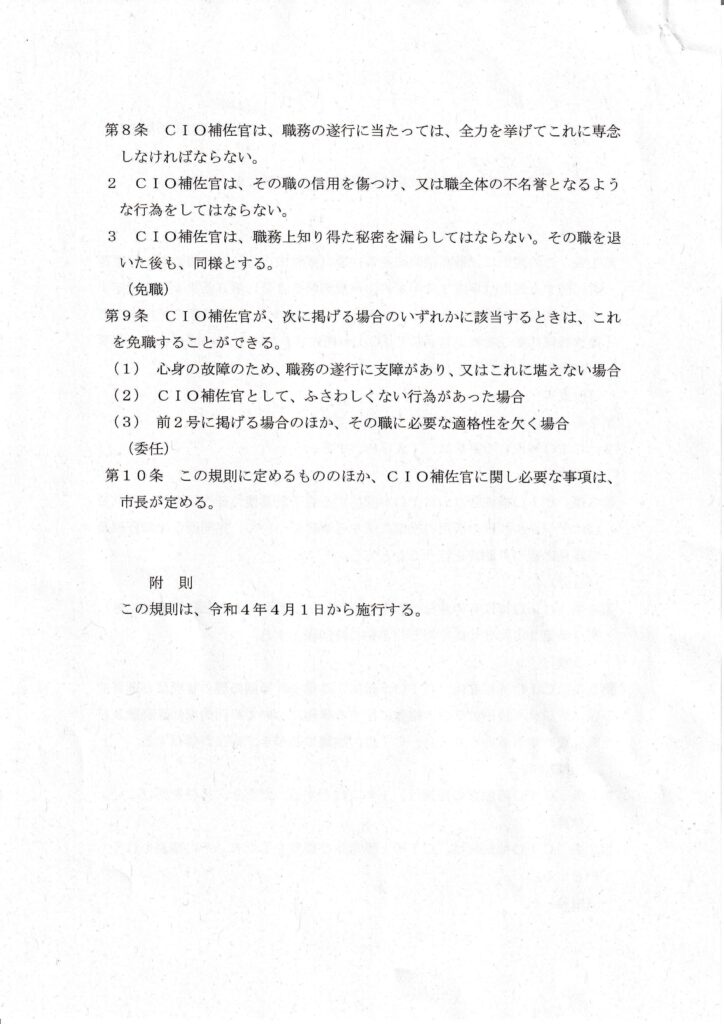

市長部局は昨年度から、国の交付金を最大限活用して加速度的に業務のデジタル化や手続きのオンライン化を進めています。

今回、議会のデジタル化関係費用の予算化が見送られたのは、「自分は使わない。これまで通り紙でよこせ」等とごね続ける議員の存在が想定されることや、「無駄遣いだ」と訴訟に持ち込んで来年の選挙用に使う構えを見せている議員がいることなどから、市長サイドが慎重を期したと私は見ています。 3月議会では「4年度予算には盛り込めなかったが、市議会だけデジタル化されない状態は困

るので、できるだけ早く最善策を考えたい」旨、市長も説明しています。

反対も自由、賛成も自由。意見の違いは「違い」であって「敵」でも「悪」でもない

新たなシステムやツールに反対する彼らが「庶民の生活が苦しい時に贅沢だ」「議会がそこまでやる必要はない」「今まで通りで私は何も困らない」と主張を繰り返す姿は、私には「目先のことだけ」「自分のことだけ」しか考えていないものに見えます。

しかし、意見が異なることは「悪」ではなく、あくまで「違う」ということなので、調査をし、準備をし、その「違い」を話し合いによってどう埋め、譲り、合意形成を図るのか、ということが私たち議員の最大の責務だと私は常々考えています。

意見の違う相手を「敵認定」し、増してや「業者との癒着」だとか利権などという低俗な誹謗中傷を繰り返す姿勢には、怒りを通り越して悲しく情けない思いがします。

東村山市議会はダメな議会だと叩き、自分こそ正義だと外に向かってアピールする行為は、何のため、誰のためなのでしょう︖

私は、市議会全体の機能を少しずつでも改善、向上させることが、今と未来に対する責任だと考えています。

私たち議員が「井の中の蛙」でいてはいけないワケ

全国1700強の地方議会には、10年以上前からデジタルツールを導入して議会の機能向上に取り組み、コロナ禍ではオンラインでの会議や視察を実現しているところも多数あります。

私は15年前から外に出て他議会から学び、滋賀県大津市議会、茨城県取手市議会、岐阜県可児市議会、福島県会津若松市議会等のキーパーソンと親交を重ねてきたので、今、地方議会に何が求められているか、何をすべきなのかを痛感しています。

コロナ禍になってから、「オンラインでの本会議開催が可能となるよう、国に法改正を求める意見書」を代表者会議で2度にわたって提案しましたが、「時期尚早だ」と1会派(共産党)が同意しなかったため、日の目を見ませんでした。 しかし多くの地方議会では採択され、大津や取手が先頭に立って国との交渉を重ねてくださっているので、岩盤に穴が空こうとしています。

人口減少が進み、社会がますます厳しくなっていく中で、「議会の優劣が自治体の未来を左右する」と私は考えています。 東村山市議会を全国一の議会にはできなくとも、時代遅れのダメ議会にするわけにはいきません。

政党や団体の応援を一切もらわないことを約束し、貫いてきた立場だからこそできること、すべきことがあると思っています。

-768x1024.jpg)