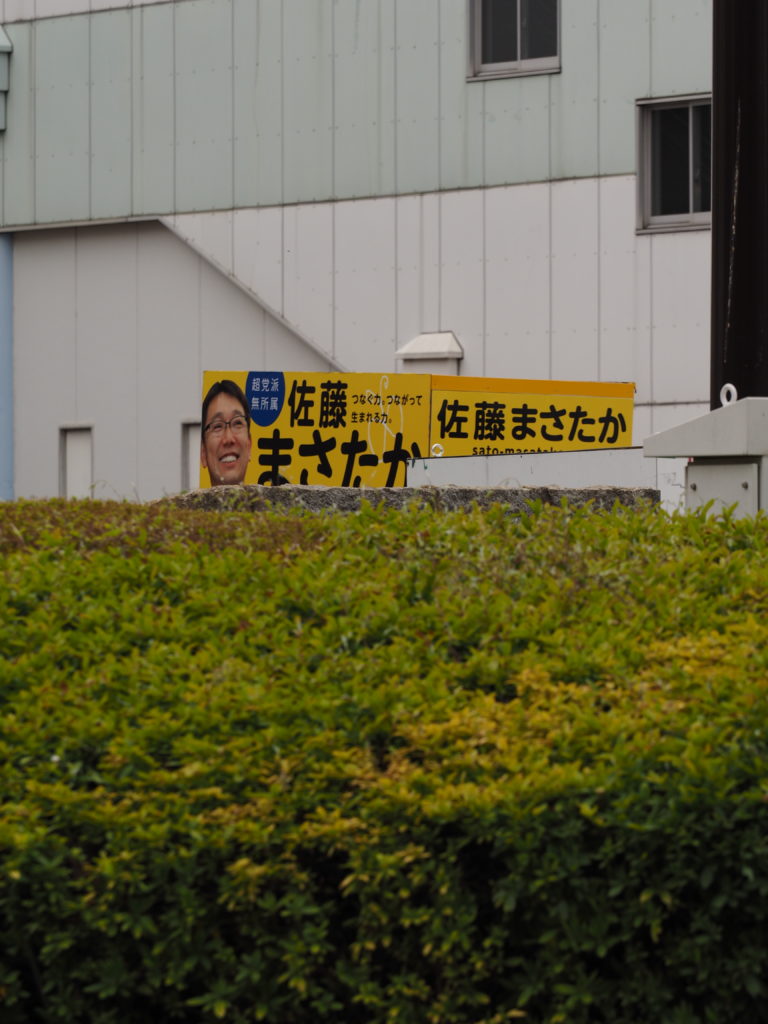

これまでの選挙戦でのベストショットをお届けします。

まずは、東村山駅東口での第一声でのシーン

走る

また走る

向こうに見える

桜、まさたか

真剣なまなざし

笑いも

さあ行こう

これまでの選挙戦でのベストショットをお届けします。

まずは、東村山駅東口での第一声でのシーン

選挙戦4日目も、皆さんにあれもこれも助けてもらいながら、ようやく終わりました。

どうもありがとうございました。

事務所に独り残って、明日の行程を考えています。

もともとガンメタ色だったマイ自転車は、黄色がどこかに入ると嬉しいな…と呟いたら、ご覧の通りになりました。

街頭演説中に配れることになったビラをすぐに取り出せると嬉しいな…と呟いたら、すぐにバッグが付きました。

様々に工夫をして、次々と形にしてくれる仲間たちの存在。

ドラえもんが何人もいるよう。本当にありがたいことです。

今日は長島昭久衆議院議員の選挙の遊説を担っている15年来の面々が揃って駆けつけてくれて、急ぎの事務仕事や短足による無理がかかった腰の痛みで動きの悪い私を時々休ませてくれながら、市内全域を駆け巡ってくれました。

月曜日に「選管ですけど、東村山警察から連絡がありまして…」と言われて一瞬びっくり。

「落とし物ですよ、選挙用の腕章です」でした。

受け取りに行ってきました。届けてくださった方、ありがとうございました。

今日で折り返しを過ぎました。

残り3日間、走り抜けて、結果を出したいと思います。

本日は長島昭久 衆議院議員のチーム長島が応援に駆けつけてくださいました。市内をくまなくめぐり、佐藤まさたかの政策をともに訴えることができました。

お疲れさまのポーズ!(スタッフ投稿)

午前中は助っ人も多数参加いただき、候補者は事務作業を。お昼ご飯もみんなで楽しく。(スタッフ投稿)

今日も自転車で走っています

選挙戦3日目が終わりました。

今日も大勢の方に陰に日向に助けていただき、心より感謝申し上げます。

また今日は、最強助っ人応援弁士として、公益財団法人子どもの貧困対策センターあすのば理事長の小川光治さんと、子どもの貧困対策議員連盟幹事長の長島昭久衆議院議員が立て続けにお越しくださり、一緒に街頭に立って話をしてくださいました。

数年前に「子どもの貧困」を東村山市議会としては初めて私が取り上げた際、教育委員会の答弁は「学校が家庭の経済的状況まで立ち入ることはできない=親の問題」として、ほぼゼロ回答でした。

しかしその後。推進法の整備なども進んだため、情勢は大きく変わり、答弁も少しずつ変化をしてきています。

全体がおおよそよければいい、ではなく、「すべての子どもたちを街のみんなで本気で応援!」と言い切る兵庫県明石市などを見習って、本気になって取り組むべき課題だと思っています。

佐藤まさたかは、16年前に市議会議員に立候補して以来、一貫して選挙カーの前を自転車で走るスタイルを貫いています。街行く人と直接お話しができるからです。選挙カーからではどうしても遠くなってしまう。

実際にこんな感じで街を今日も走っています。(スタッフ投稿)

↓リンク先はFacebookページです。

おはようございます。佐藤まさたかです。

お陰様で選挙戦3日目の朝を迎えました。ありがとうございます。

選挙で走っていると、誰より子どもたちが手を振ってくれます。きっと、珍しいし、なんだかおもしろいからなのでしょう。興味を示してくれているのだな、と思います。

そんな時、「かわいらしいご声援、しっかり受け止めました」とか「小さなお手を振っての応援、ありがとうございます」とか言いながら走り過ぎてしまうのは、あまりにももったいないし、子どもたちが示した「関心」の芽をあっさり摘んでしまうことになるような気がして仕方ありません。

なので、私は自転車を停めて、子どもたちと直接話すことにしています。

昨日も富士見町の中央公園沿いの道路を走っていたら、「ウェ~イ!」とはしゃいで走り寄って来た男子4人。

「なにやってるの?」「有名人?」「どうして自転車なの?」

次々と質問の球が飛んできます。

「なんだと思う?」「選挙でしょ!」

「そう、当たり!富士見小なの?」「南台!」

「副校長先生が若くてかっこいい先生に替わったでしょ?」

「うん!どうして知ってるの?」

「3月まではおじさんが住んでいる地域の小学校の副校長先生だったから知ってるんだよ」

「ふ~ん。ぼく、市長を知ってるよ。昨日の野球大会で僕たち優勝したんだ。そこに来てたもん!〇〇〇っていうチームで、3連覇なんだ」

「そっか…そりゃすごいな。その市長さんもね、選挙なんだよ。学校の前に長~い看板が立ってない?その右側に2人いるのが市長選挙の候補で、左側にいっぱい並んでいるのが市議会議員選挙に出ている人たちなんだよ。」

「みんなは11歳か12歳でしょ。あと6年か7年すると選挙に行けるようになる。国の選挙か市議会かわからないけれど、その時はこんな風にいろんな候補者の話を聴いたり、ビラを読んだり、ポスター見たりして、よく考えてみるといいと思うんだよ」

話を進めていくと、4人の男子はだんだんと真剣な目でこちらの話に食いついてきて、新たな質問を次々と投げてきました。

結局、10分近くの青空教室のようになり、「じゃ、おじさんはもう少し頑張らないといけないから、行くね!」と言うと、「はい!説明してくれてありがとうございました!頑張ってください」と、最初とは少し違う、真剣みを帯びた真っ直ぐな目でこちらを見て、大きく手を振って帰って行きました。

子どもは、大人になるための途中の存在なんかじゃなくて、大人と同じ権利の主体。

真剣に話せば真剣に聴くし、真剣に問えば真剣に答える。

一緒にまちを創っていく、大事な仲間であり、パートナー。

そんな当たり前のことを、改めて子どもたちから教えられたような気がします。

今日も仲間の応援を得て、一日走って走って、スポットではしっかりお話をして、まだ見ぬたくさんの方たちにお会いしたいと思っています。

※今日の写真は子どもたちの顔が映ってしまっているので、4年前に本町のiタウンの中で今日と同じように偶然行うことになった「青空教室」の時のものをアップします。

佐藤まさたか、本日も自転車で東村山市内をおじゃましています。市内で見かけましたらお気軽にお声をお掛けください。本日も市民の方々とたくさんお話しすることができました。これも自転車ならではです。(スタッフ投稿)

Facebookページ、Twitterでも情報を掲載しています。

https://www.facebook.com/masatakafriends/

選挙選初日、第一声は東村山駅東口で行いました。まさたかの笑顔とともに演説の要旨を掲載します。

第一声要旨:

東村山市で4期16年、完全無所属で 議員をやったのは私が初めて。

市議会に入って、議会が議論をしないことに驚いた。

市長派だから賛成、反市長だから反対、となる。

今は昔ほどの財源もなく、人口も減少傾向だが、悲観していても始まらない。

新しい仕事を始めるには何かをやめるか、誰かに我慢していただかなければならない。

そういった中で本当に必要なところはどこか、優先順位を決めなければならない難しい時代です。最高決定機関である議会が優先順位を決めるために徹底して議論しないで、何ができますか。

私は無所属だが全国の志を持っている人たちと連絡を取りあい、東村山にとって最善の選択をしていきたい。

お配りしているチラシ、さっきある方に「ふざけているんじゃないか」と言われましたが、

真剣です。

選挙は怖いものでなく、政治は暗いものでも汚いものでもないことを伝えたい。みんなと一緒にやっていく、しっかり考えをやりとりする。みんなでチカラをあわせていい町にしていきたい。

佐藤まさたか選挙事務所です。本日午前9時に無事、東村山市議会議員への立候補の届け出を行いました。選挙期間中は大きな音量でご迷惑をおかけしますが、土曜日までご容赦願います。

午前中はグリーンタウン美住、萩山団地、久米川駅南口、北口、本町都営住宅を回り、東村山駅東口で第一声の演説を行いました。

候補者、佐藤まさたかはこんな自転車に乗り、選挙カーの前を走っています。 声をかけてくださる方が多く、励みになります。

この街のことをノートに書いて教えてくださる方。がんばれと言ってくださる方。なじみの店からも団地の上の方からもがんばれと言ってくださり、ありがとうございます。佐藤まさたか、1週間走り抜けます。

こんばんは。佐藤まさたかです。

日付が変わったので、本日朝8時過ぎに届出に出向き、いよいよ市議選が始まります。

今回も組織には一切頼らず、すべて仲間の皆さんの手作りで準備を重ね、お陰様でスタートできるところまで来ました。20日(土)までの7日間、市内をくまなく自転車で走り、自分の声と言葉で思いと政策をお伝えし、支持を訴えたいと思います。見かけたらぜひ声かけてください!

お昼12時に東村山駅東口ロータリーでいわゆる第一声を行いたいと思っています。10分か15分程度です。ご都合つけていただけるようでしたら、ぜひともお出かけいただき、私の話を聴いていただき、喝を入れていただければ本当にうれしいです。

低投票率も予測される中、わずか数票の差で結果が異なってしまうような選挙になるような気がしてなりません。私自身、一人でも多くの方に投票に出向いてもらえるよう、その訴えも重ねてまいりますので、どうかご家族やお友だちにも、「誰を」の前にとにかく投票所へ…と伝えていただければ幸いです。

引き続きのご支援を心よりお願い申し上げます。

昨日午前中は、地元自治会の月イチ恒例の緑道草取りだったので参加。夜はパワーをもらいたくて20分間だけジモトライブを覗き、マヨネーズ三昧に大笑いして充電完了です。

広報広聴委員会としての最後の仕事は、5月1日号の市議会だよりの編集&発行でした。

今朝10時からの会議で全8ページの校正を1時間半ほどかけて終え、あとは事務局にお願いし、散会となりました。

右も左もわからず議会に飛び込んだ初当選時、最初に所属することになったのが、政策総務常任委員会と、議会だより編集委員会(現在の広報広聴委員会)。広報広聴はその後16年間ずっと委員を務めてきましたので、特段に思い入れの強い場です。

見えない、わからない、発信が足りない、と言われ続けてきたことに対して、それでも一つ一つ合意を得ながら変えてきたなぁ…といろいろ思い出しています。

16年前に最初に私が発言したのは「各議員の一般質問に顔写真を入れた方がいい」ということでした。当時は名前だけでしたので。

すると当時のベテラン議員から「それはできない」という返事。

理由を尋ねたら…「質問をしない人もいるので、写真が出る人と出ない人が生まれて不公平だから」とのこと。

一瞬なにを言っているのかわからなかったですが、「みんなが質問すればいいだけのことですよね」と返したことを覚えています。

この点は賛同意見も多く、割とすぐに「写真も掲載する」ことになりました。

その後も、「全議員の賛否一覧は有権者に対して絶対必要な情報として提供すべき」と提案し、これも議論の結果、実現しました。

未だにいろんな言い訳をして掲載していない議会も全国にはかなりあるので、こういう点は早めに改善できた方だと思います。

ということで、どんなことにも経緯と事情というものがあって、変えることは簡単ではないわけですが、「市民に開かれた議会」を掲げて9年近く経つ東村山市議会。

間もなくやってくる選挙を経ても、「議会基本条例」に定めた大原則は変わりませんので、誰が議員になったととしても、「不断の改革」を総意として進めていくことになっています。

ぜひとも厳しい目で注目いただき、議会がより機能を高めて、市民福祉向上が図られるよう、大いに参画いただきたいと思っています。

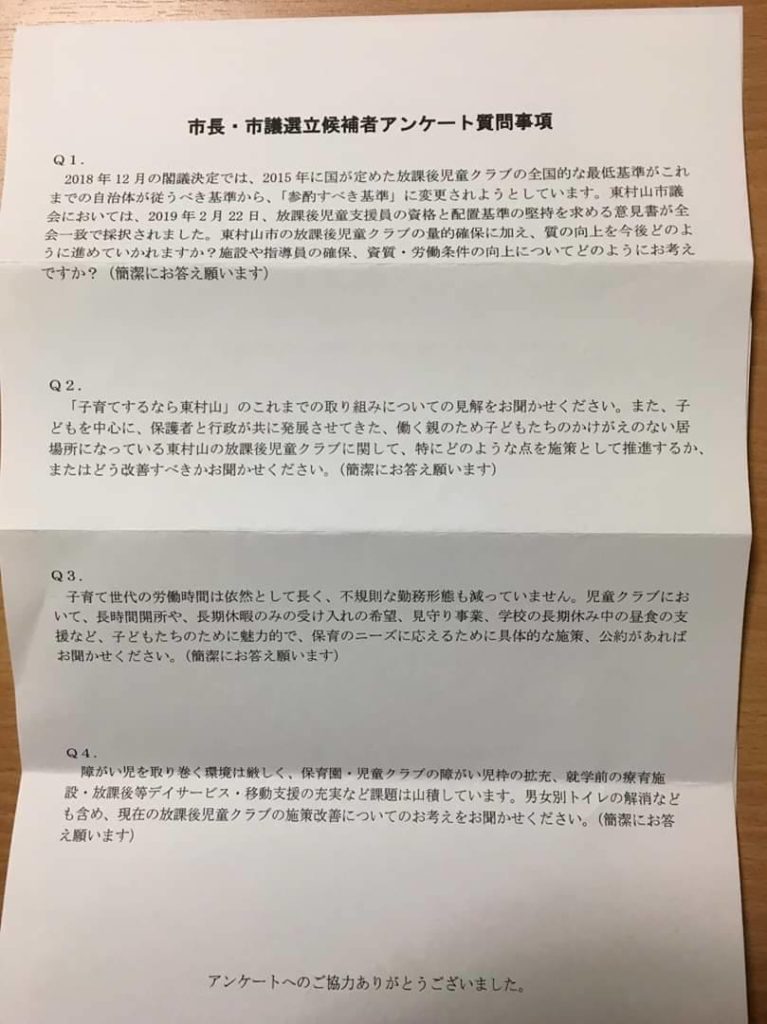

東村山学童保育連絡協議会(学保連)から今回もアンケートをいただきました。4月1日締切には途中までしか間に合わず、追加で慌てて送らせてもらいました。遅くなって申し訳ありませんでした。

子育てとお仕事を両立させながらの忙しい中でのこのような取り組み、どうもありがとうございます&おつかれさまです。

おそらく、回答を寄せた人の分の要旨がまとめられて、学保連だよりとして発行されることと思いますが、ちゃんと答えようと思うとどうしても長くなってしまいまして…ご迷惑かけたことと思います。

ここでは、自分の分の全文を公開したいと思います。問1への答えが特段に長くなってしまったので、(その1)としてアップし、2~4はまとめてアップします。

問1.2018年12月の閣議決定では、2015年に国が定めた放課後児童クラブの全国的な最低基準がこれまでの自治体が従うべき基準から「参酌すべき基準」に変更されようとしています。東村山市議会においては、2019年2月22日、放課後児童支援員の資格と配置基準の堅持を求める意見書が全会一致で採択されました。東村山市の放課後児童クラブの量的確保に加え、質の向上を今後どのように進めていかれますか?施設や指導員の確保、資質・労働条件の向上についてどのようにお考えですか?

答1.まず量の確保ですが、働く保護者がいっそう増えたことと、国の方針によって6年生までの受け入れとなったことで、児童クラブのニーズは増大していますので、増設は必須の課題です。かつて一斉に第2学童を増設した分をはるかに超える希望者数になってきていますので、32年度の学校内4か所増設ではとても賄いきれないものと思います。

とはいえ、需要をすべてカバーするだけのハード面での整備を短期間で完璧に行うことは、市政の他の課題との兼ね合いからいって難しいのが現実だと思いますので、32年度の学校内整備の状況を見つつ、同様の方法で増設できる学校がないのかどうか検討すべきだと思います。その際、「7つの中学校の活用」も視野に入れることがカギになるのではないか、と考えます。

また量の確保には、公設民営ではなく、保育園と同じく民間事業者の新規参入・増設も検討せざるを得ないと思いますが、前提となる議論が全く行われていないので、極めて慎重に扱うべきと思います。

次に質についてです。正規職員の退職者不補充を続けていることで、やがてすべてのクラブで嘱託職員中心の運営になることが予測されます。本来であれば、せめてクラブの数だけ正規職員を維持するべきだと思いますが、増設しつつ維持となれば職員数拡大になるので、なかなか難しいことだとは思います。そこで、市議会一般質問でも取り上げましたが、5つの子育てエリア=5つの児童館にそれぞれのエリア内の児童クラブを担当するための正規職員を配置し、各クラブの嘱託職員を指導、サポートする体制を最低限つくるべきだと考えています。

これは、5エリアごとに1つずつある市立保育園を各エリアの基幹保育園として、民間保育所との連携、サポートを進めていく、という市の方向と合致すると考えています。そのためには、毎年1名ずつでなくとも、計画的に一定数の専門職としての正規職員を採用していくことが必須条件であり、この点は今後も強く求めていきたいと考えています。

いずれにして、東村山市では、量、質ともに、学保連を無視しての変更は決してできないということが、最大のチカラです。皆さんの長年の取組みで培ってこられた市との信頼関係が最大の砦になりますし、今後の土台になるものと考えています。

おとといアップした 、日経グローカル 2014年2月号 に掲載された

「情報こそ自治の源泉」全員がプレイヤーの自治体をめざして

の後編です。

議会改革の原動力は共に汗すること

一方、私自身が身を置く議会も、ここ4年ほどで変化を遂げてきました。「変えよう!議会・東村山」というベタな名称の会派を3名で結成した2009(平成21)年には、当時の正副議長に「スローガンのようで変だ」「我々が変えるべきは行政であり、議会を変えるとは意味不明」等と叱責され、修正を求められたものですが、先進議会への視察や、議会改革をテーマとした市民と共に学ぶ講演会の開催などを通じて、少しずつ課題意識の共有と信頼関係の醸成が図られていきました。

改選を経た2011(平成23)年6月には「議会基本条例制定を進める特別委員会」が全会派参加でスタート。課題抽出の議論から始め、市民へのアンケートや議会としての報告会、それらを周知する超党派での街頭活動、ポスターやチラシ、回収箱等の手作り等々、議会を挙げて議論と作業を重ねてきました。昨秋実施した条例案へのパブリックコメントは127件に及び、その回答についても10時間以上かけて一つ一つ議論し、確定していきました。

また条例の議論と並行して、議会報への全議員の賛否一覧表掲載、本会議の録画配信、ツイッターでの情報発信、市議会HPへの議案全文の掲載、予算・決算委員会のユーストリーム配信等、できる改善を重ねてきました。

2年半かけて制定した議会基本条例は、本年4月1日施行となるので、現在は報告会や傍聴、広報広聴等のルール作りに取り組んでいます。この間、議会事務局が議員と思いを共有し、主体的に動きを作り続けてくれていることが重要なエンジンとなっていることも記しておきたいと思います。

全体主義と自治後退の波の中で

国政では政権交代が2度にわたってありましたが、地方自治体の一人の議員としては今、現政権の姿勢に大変大きな危惧を抱いています。

それは、国家主義、全体主義の台頭=民主主義の否定、分権・自治の否定ということに他なりません。特定秘密法の成立の仕方は、情報公開と説明責任とは真反対を行くものでした。今後、地方自治体にも必ず負の影響を与えるでしょう。政権与党の改憲草案は、言論の自由や知る権利を「公益及び公の秩序」を理由に制限できると明記しています。

私は地方自治の最前線で、目の前の市民生活にひたすら向き合いたいと思っていますが、国は国、地方は地方と言っていては取り返しのつかないことになるのではないか、という思いが自分の中で日に日に高まっています。

情報は市民のもの

「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例」第9条には、「市は、市が保有する情報は市民のものであるとの認識に立ち~」と明記されました。今だからこそ、の価値を感じています。

12月議会の私の一般質問「オープンガバメントで自治と協働を加速させよう」に対し、市長は「情報公開と情報共有は生命線であり、公開と提供は当たり前。これからはいかに二次利用できる情報を市民に提供するかが、自治と協働の質を決める。加工しやすい情報の提供は、市民が政策を考えることに資する。先進市だと言われるよう頑張っていきたい」と答えました。

11年前の今頃、議会の傍聴席から見えたあの景色とは隔世の感すら覚える瞬間でした。

しかし、目指すべき姿からすれば、まだ緒に就いたばかり、という状況です。

情報が提供されても、活かされなければ価値を持ちません。オープンデータ化、オープンガバメントへの歩みを確実に進めながら、一人でも多くの市民、国民が、当事者として大事なことを議論して決めていく、他人事から自分事として捉え直すきっかけを少しでも多く作っていきたいと考えています。

誰も排除せず、互いの違いを認め合いながら、合意形成にともに汗する。全員参加でともに生きるまちをつくる。東村山という都市近郊の小さな町からその営みを続けていきたいと思っています。