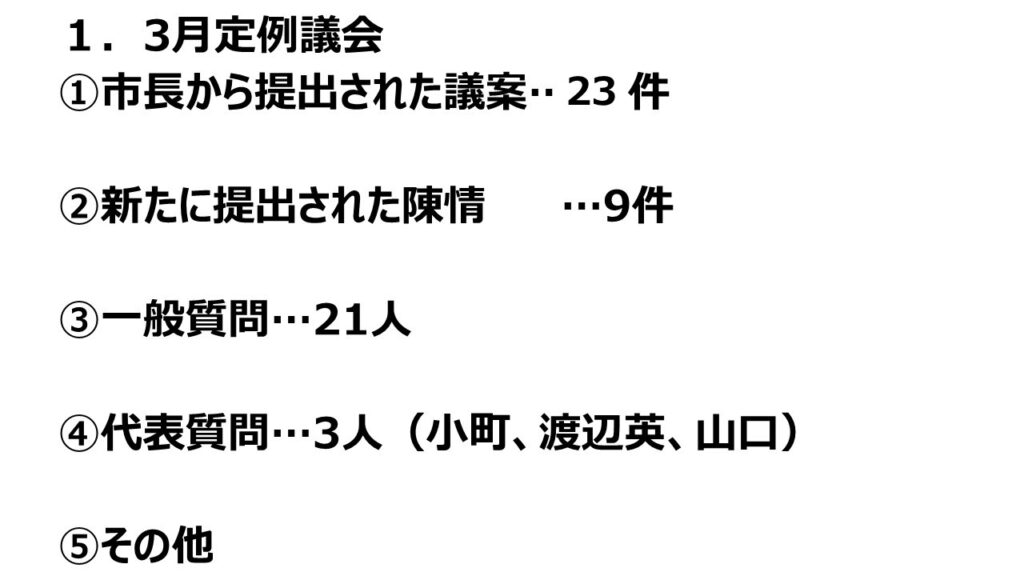

東村山市議会は明日から3日間、21名の議員が順に一般質問に立ちます。

明日(12・月)は議席番号2番の鈴木たつお議員から8番の私までの7人。15日(木)と16日(金)も7人ずつです。

9時半開会でインターネット中継も行いますが、もしご都合がつくようでしたら、ぜひ傍聴席にお越しください。

明日の7人は以下の通りです。恐らく、午前中に3人、お昼を挟んで2人か3人、3時頃の休憩後に2人か1人 ではないかと見込んでいます。

1.鈴木たつお議員…①市内有償ゴミ袋について/②カスタマーハラスメントについて

2.朝木直子議員…①児童虐待防止法とその運用に係る諸問題について/②市内各商店街の現状について伺う

3.子安じゅん議員…①議会ICT化に伴う議員へのタブレット端末配布ついて/②国民健康保険税滞納者への差し押さえの実態について

4.木村隆議員…①交通事故が無く、防犯上も、もっと安全な東村山へ。~市民の命を守っていくために~

5.下沢ゆきお議員…①将来を見据えたまちづくりの推進/②市民や民間事業者の意見を反映したまちづくり/③住み慣れた地域での社会参加活動で生きがいづくり

6.かくたかづほ議員…①今ある財産を最大限に活用!東村山をたのしむ人を増やそう!

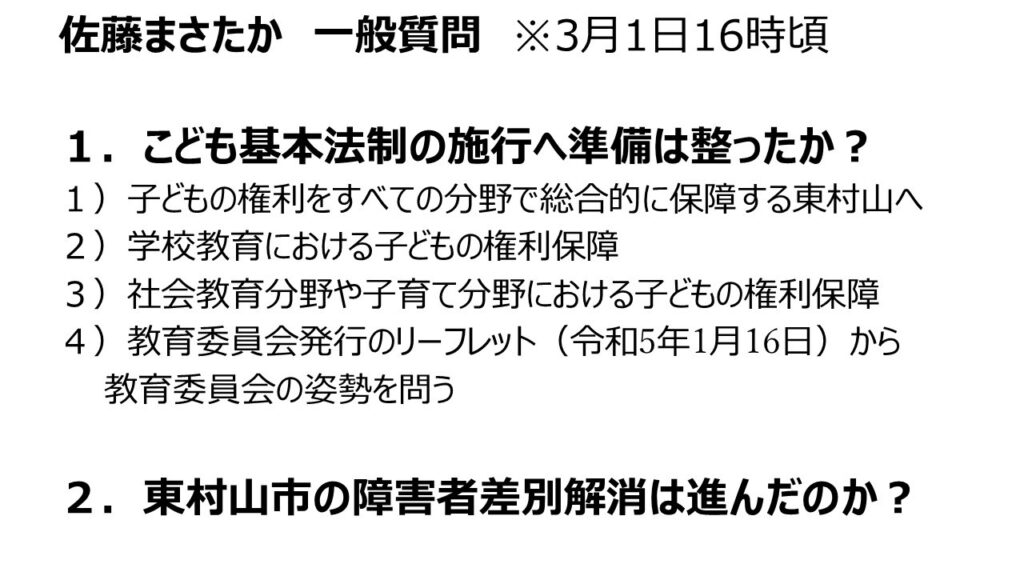

7.佐藤まさたか…①道路・河川の整備・改修に優先順位の見える化を/②続・北山公園の価値を次世代につなごう

私の出番は早くて3時過ぎ、通常なら4時頃ではないかと思いますが、時間の許す方はぜひ少し早めにおいでになり、何人かの質問をご覧いただくことをおススメします。各議員の通告書は★市議会HPのコチラ★からすべてダウンロードできます。

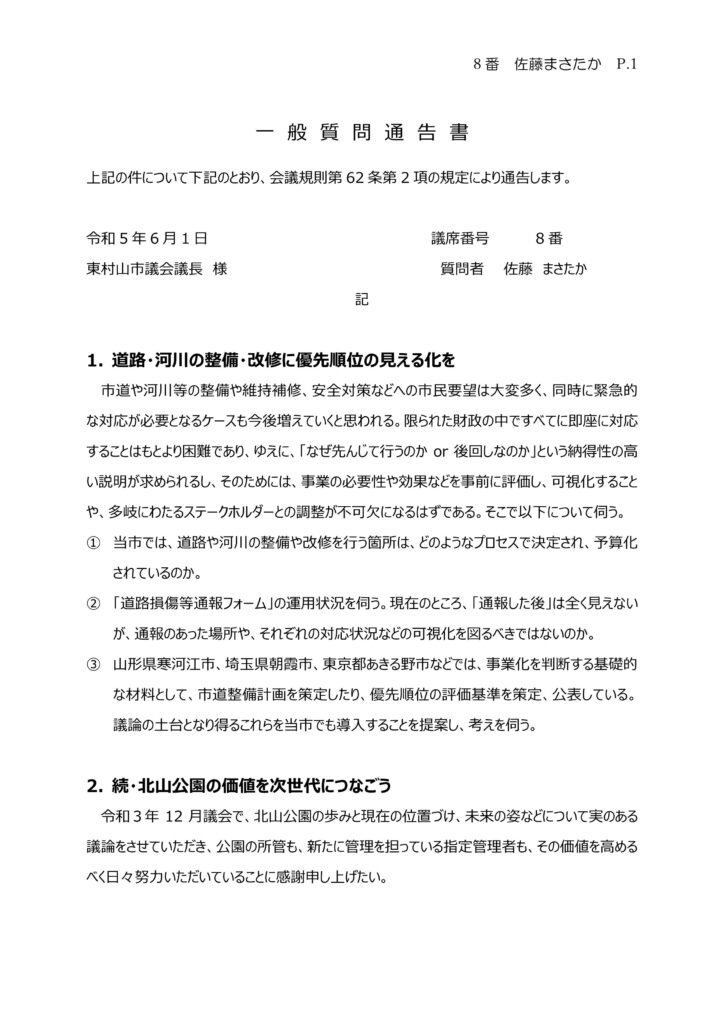

最後に、私の通告内容をテキストと画像でアップします。大きな1つ目では、道路や河川の改修・補修計画の見える化を問い掛け、2つ目では北山公園と北川の保全のあり方について具体的な課題を提起しながら、新たな提案もしたいと考えています。

1.道路・河川の整備・改修に優先順位の見える化を

市道や河川等の整備や維持補修、安全対策などへの市民要望は大変多く、同時に緊急的な対応が必要となるケースも今後増えていくと思われる。限られた財政の中ですべてに即座に対応することはもとより困難であり、ゆえに、「なぜ先んじて行うのかor後回しなのか」という納得性の高い説明が求められるし、そのためには、事業の必要性や効果などを事前に評価し、可視化することや、多岐にわたるステークホルダーとの調整が不可欠になるはずである。そこで以下について伺う。

①当市では、道路や河川の整備や改修を行う箇所は、どのようなプロセスで決定され、予算化されているのか。

②「道路損傷等通報フォーム」の運用状況を伺う。現在のところ、「通報した後」は全く見えないが、通報のあった場所や、それぞれの対応状況などの可視化を図るべきではないのか。

③山形県寒河江市、埼玉県朝霞市、東京都あきる野市などでは、事業化を判断する基礎的な材料として、市道整備計画を策定したり、優先順位の評価基準を策定、公表している。議論の土台となり得るこれらを当市でも導入することを提案し、考えを伺う。

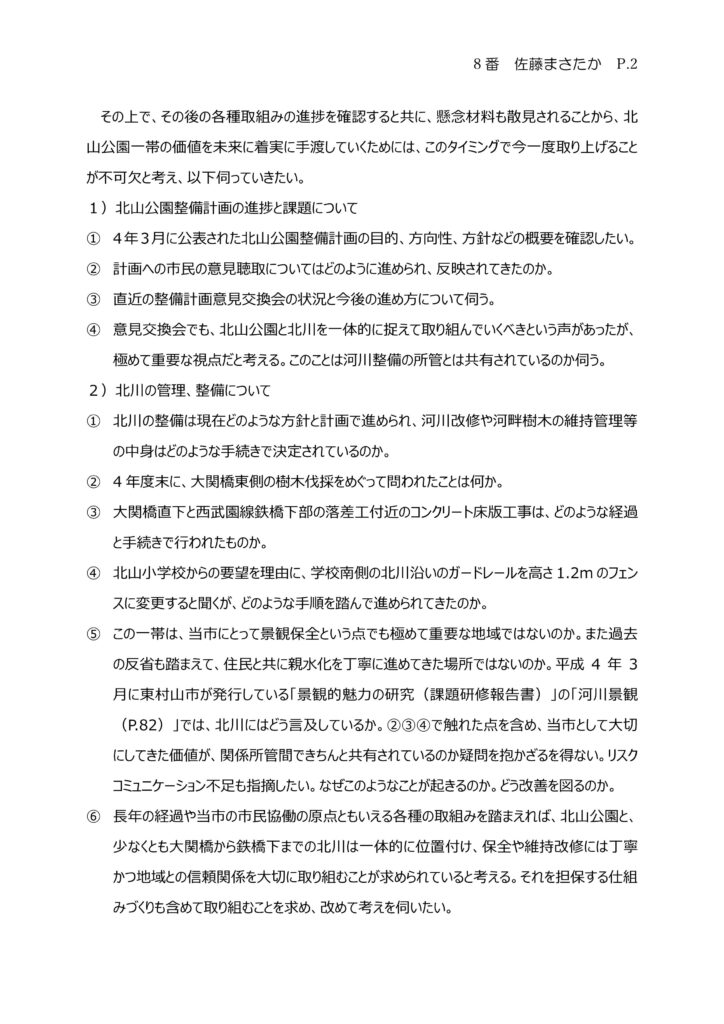

2.続・北山公園の価値を次世代につなごう

令和3年12月議会で、北山公園の歩みと現在の位置づけ、未来の姿などについて実のある議論をさせていただき、公園の所管も、新たに管理を担っている指定管理者も、その価値を高めるべく日々努力いただいていることに感謝申し上げたい。

その上で、その後の各種取組みの進捗を確認すると共に、懸念材料も散見されることから、北山公園一帯の価値を未来に着実に手渡していくためには、このタイミングで今一度取り上げることが不可欠と考え、以下伺っていきたい。

1)北山公園整備計画の進捗と課題について

①4年3月に公表された北山公園整備計画の目的、方向性、方針などの概要を確認したい。

②計画への市民の意見聴取についてはどのように進められ、反映されてきたのか。

③直近の整備計画意見交換会の状況と今後の進め方について伺う。

④意見交換会でも、北山公園と北川を一体的に捉えて取り組んでいくべきという声があったが、極めて重要な視点だと考える。このことは河川整備の所管とは共有されているのか伺う。

2)北川の管理、整備について

①北川の整備は現在どのような方針と計画で進められ、河川改修や河畔樹木の維持管理等の中身はどのような手続きで決定されているのか。

②4年度末に、大関橋東側の樹木伐採をめぐって問われたことは何か。

③大関橋直下と西武園線鉄橋下部の落差工付近のコンクリート床版工事は、どのような経過と手続きで行われたものか。

④北山小学校からの要望を理由に、学校南側の北川沿いのガードレールを高さ1.2mのフェンスに変更すると聞くが、どのような手順を踏んで進められてきたのか。

⑤この一帯は、当市にとって景観保全という点でも極めて重要な地域ではないのか。また過去の反省も踏まえて、住民と共に親水化を丁寧に進めてきた場所ではないのか。平成4年3月に東村山市が発行している「景観的魅力の研究(課題研修報告書)」の「河川景観(P.82)」では、北川にはどう言及しているか。②③④で触れた点を含め、当市として大切にしてきた価値が、関係所管間できちんと共有されているのか疑問を抱かざるを得ない。リスクコミュニケーション不足も指摘したい。なぜこのようなことが起きるのか。どう改善を図るのか。

⑥長年の経過や当市の市民協働の原点ともいえる各種の取組みを踏まえれば、北山公園と、少なくとも大関橋から鉄橋下までの北川は一体的に位置付け、保全や維持改修には丁寧かつ地域との信頼関係を大切に取り組むことが求められていると考える。それを担保する仕組みづくりも含めて取り組むことを求め、改めて考えを伺いたい。