元日の大当たりから5日目。写真は一昨日と今。

痛みは殆どないけれど、内出血の影響が消えるのには時間かかるのかな…

整形外科で入院中の母が、40℃近い発熱で個室に移されたと妹から一報。

いろいろ気掛かりですが、母のことは病院を信じてお願いをして、週明けにはレポート77号持って駅頭に立とうと思います。

P.1モノクロ-212x300.jpg)

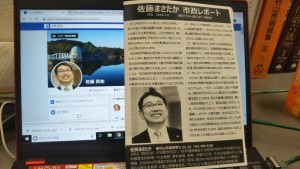

ドジな年明け2019

あけましておめでとうございます。

金山神社と多摩湖堤防からの初日の出の写真からスタートするはずでしたが…

年が明けて間もなく神社の近くで転び、メガネはこんなことになり、#7119 のお世話になって昭島の病院へ。

縫わなくても大丈夫そうだということで、皮膚接合用テープというので止めてもらって帰り着いたら3時半を過ぎていました。

明けて11時には母の一時外出が控えていたので、間に合うように日野市立病院へ。

子やら孫やらひ孫やら…今年の新顔はうちの孫と次女の彼氏。3LDKの団地にいったい何人来たのでしょう?

誰が誰やらわからないので、今年も即席の名札が配られました、

ばあちゃんは夕方6時半過ぎに戻るまで終始笑顔で大満足だったよう。

去年まではほぼ一人で仕込んでくれていたありがたみも実感しつつ、お開きとなりました。

さてさて、本年もこんなスタートと相成りましたが、どうぞよろしくお願いいたします。

子どもたちが大切にされる、誰も置いてきぼりにしない社会をみんなの力でつくっていきたいな…と思う元日です。

今年も一年間どうもありがとうございました。

こんにちは。

2018年、平成最後の年の瀬。今年もあと8時間少しで暮れていきます。

12月議会の閉会から10日。

22日(土)のさとっちカフェvol.57(活動報告&意見交換)には9名の方がご参加くださり、終わったばかりの議会の報告や、年明けに予想されるあれこれの情報交換ができました。

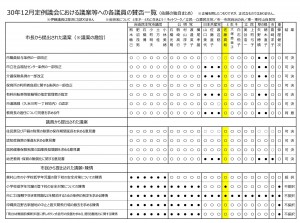

お越しいただいた方にお渡しした全議員の賛否一覧表はこれです。

次回は3月議会の議案が出そろった直後の2月17日(日)午後2時から(@市民センター)開かせていただきます。ご都合つけてご参加いただけると嬉しいです。

24日、クリスマスイブには、84歳になる母が転んで腰椎圧迫骨折&入院となり、一日おきで日野市立病院へ通うこととなりました。

病院での年越しとなりますが、幸い頭と胃袋は元気なので、焦らず回復をサポートしようと思います。

26日には、全生園内の食事処なごみで開かれた年忘れ寄席にお邪魔しました。大学の落研の学生たちの初々しい高座ぶりに、しばしほっこりしました。

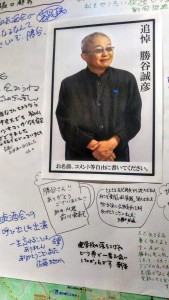

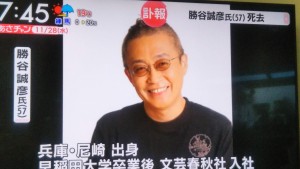

その夜は、4年前に不思議なご縁で出会い、先月28日に急逝されたコラムニスト・勝谷誠彦さんの偲ぶ会にお邪魔しました。

お時間がありましたら、亡くなった日に書いたブログ記事をお読みいただけると嬉しいです。 ★2018年11月28日記事「勝谷誠彦さん 安らかに」★

★2018年11月28日記事「勝谷誠彦さん 安らかに」★

28日の御用納めの日は、来年2月2日(土)午前10時~12時に開催する市議会としての報告会&意見交換会の準備やら、厚生委員会が担当する部署へ年末のあいさつへ。

報告会は4年間の任期の最後となりますので、「市民に開かれた議会」のこれまでと、これからどうあるべきなのかについて、市民の方、外部の方の声を伺う場にできたら、と準備を進めています。

5年目にして初めて外部の方に進行役をお願いして進めます。今からぜひ予定を空けてお越しいただきたく、お願い申し上げます。

寒波の中での年越しとなりました。

どうぞご自愛の上、お元気で新しい年をお迎えになられますよう、衷心よりお祈り申し上げております。

最後までお読みいただき、どうもありがとうございました。

新たな年も、どうぞよろしくお願いいたします。

12月議会が終わりました~合意の半歩よりも自己顕示を選ぶ愚

12月定例議会は、追加議案がなかったこともあり、11時半前には閉会。11時半からの広報公聴委員会も終わり、自由の身となりました。

と言いつつ、議会基本条例をスタートさせ、議会の公務としての議会報告会を3か月ごとに定例化させた2014年度からは、議会がない時の方がむしろ忙しくなります。

次回の議会報告会は2月2日(土)で時間は午前10時~12時、会場は中央公民館のレクルームです。

個人的にも、結論を出した議案や陳情についての速報を大至急作成&アップし、ニュースも作って駅頭に出ます。

それら速報と共に、詳しい事情や舞台裏をあまさずお伝えするための、佐藤まさたかとしての報告+情報&意見交換会「さとっちカフェ」を明後日(22日・土)午後2時から4時半の予定で、市民センター2階第6会議室を会場にして開催します。

私を支持いただくとかそうでないとか関係のないオープンな場として今年も開催を重ねてきましたが、年内は今回が最後となります。

一つの情報源としてでも構いませんので、ふらりとお越しいただけるとありがたいです。

ところで…

続きを読む

学童クラブの質とは…

こちらの記事を、事実に基づいてとても丁寧に書かれたものだな…と思いながら読みました。

「小4男子の直訴が映した「学童保育」の大問題 なぜ「保育の質」のばらつきを防げないのか?」(東洋経済オンライン)

学童の指導員が、子育て経験のある人ならいいとか、怪我のないようにとにかく見ていればいいとか、そんなレベルで語ってはいけない仕事であることは明らかだと思います。

学童保育は、子どもの生活の場であり、指導員は親代わり。子ども一人ひとりの権利をきちんと保障するという土台がなければ、子どもたちの成長にはつながりません。

文中にあるような、「夏の公園で日傘をさしたままの、まさに子どもを見ているだけの人。同僚とのおしゃべりに夢中の井戸端会議グループや、好きな子どもを孫感覚でかわいがるおばあちゃんタイプ。頭ごなしに叱ることをしつけだと勘違いしている人もいれば、持論を展開し保護者を説教する姑系、年下の正規指導員から注意されて逆ギレする老人も。はては、体罰をしても悪いことをしたという意識がない人や、上級生のいじめを子どもが伝えても見て見ぬふりを決め込む人……。」といったレベルが、人手不足を理由に見過ごされてきた面があることも事実だと思います。

先週土曜日にお会いした明石市の泉房穂市長さんは、「明石市の来年度の重点化予算は学童。場所については、学校の教室を全部吐き出してもらって、待機は出さない。そして、指導員資格も市として充実させていく」と明言されておられました。 続きを読む

先週土曜日にお会いした明石市の泉房穂市長さんは、「明石市の来年度の重点化予算は学童。場所については、学校の教室を全部吐き出してもらって、待機は出さない。そして、指導員資格も市として充実させていく」と明言されておられました。 続きを読む

本日の厚生委員会報告

10時開会で、議案3件と陳情2件を審査し、15時半頃に閉会となりました。

市長提出の議案3件は、

(1)諏訪町内の社会福祉センターの改修後のあり方を定める「社会福祉センター条例の一部改正」

(2)介護保険法改正に伴い市事業(地域支援事業)にも3割負担を導入する「介護保険条例の一部改正」

(3)未婚のひとり親家庭の利用者負担に寡婦(夫)控除のみなし適用を行う等の「保育所利用負担条例の一部改正」でした。

(1)諏訪町にある社会福祉センターは、来年4月~9月に閉館の上で耐震化と改修工事を行い、10月にリニューアルオープンを予定しています。

各委員からの質疑は多岐にわたりましたが、大きな論点としては

①これまでの福祉作業所、集会施設機能に加えて、高齢者や生活困窮になる前の方たちの就労サポートを行うことについて、既に生活困窮者支援事業として行っている「ほっとシティ東村山」との棲み分けや、ふるさとハローワーク、障害者就労支援室、ジョブシェアセンターなどとの連携をどうするのか?

②条例から「身体障害者で作業が可能な者」を削除する理由はなにか?

ということでした。

続きを読む

渡部市長 4期目出馬を明言 【追記あり】

「市民の信を問い、先頭に立って、全身全霊で頑張っていく決意を固めた。」

渡部尚東村山市長は、今朝の肥沼茂男議員の一般質問に答える形で来春の4選出馬を明言しました。

以下、走り書きでメモった要点です。

「一般的には3期12年が首長の一つの区切りと言われているが、11年8か月を振り返って、様々な課題を議員各位の指導や副市長・教育長はじめとする職員の支えがあり、一定の成果を上げたと考えている。

急激な人口減少と高齢化の中で、持続可能なハード・ソフト両面での芽を育てている最中であり、長い歴史の中で変化の大きなこの時期、種を蒔き、植えた苗を一定のところまで育てることが責任と考え、今後4年間、市民の信を問い、先頭に立って、全身全霊で頑張っていく決意を固めた。

全てよかったわけではなく、課題も多いが、『みんなでつくるみんなの東村山』を基本に、議会とも丁々発止議論を交わし、15万市民の英知を結集していきたい。」

記者席には1人しかいませんでしたが、明日の各紙朝刊で報じられることと思います。

【追記:市長と議員の関係とは】

ということで、上記の記事を今日の昼休みにいち早くお伝えしました。

市民の皆さんにとって一大関心事だと思ったからです。

で、私として大事だと思っていることを書きます。

私自身は、現職の市長とは絶えず必要な緊張感と適切な距離を保っていくべきと考えています。

ですので、これまでもこれからも、選挙において応援したり、応援されたりする関係になることはありませんし、やみくもに全否定したりすることもありません。

平成19年以前の内向き&お仲間重用の市政から転換を図り、公開と参加」を大原則に立て、自分と考え方の違う人たちの対話にも努め、市政運営を進めてきた渡部市長の基本姿勢には共感し、基本的な政策には賛意を示してきました。今回の続投表明も、私なりの状況分析も踏まえて当然のことと受け止めています。

ではありますが、二元代表制の一方に籍を置く者が、もう一方の首長と二人三脚で歩もうとすることは、自らの立場を否定する行為に等しいものです。

これから来春にかけて、どっちの味方なのか?敵なのか?、地方議会には制度上存在しない「与党か野党か」という話が多くなっていくのかもしれませんが、そんな時代錯誤的な二極論で解決するほど、縮小に向かうこれからの時代は甘くないと私は思っています。

子どもの貧困対策大綱の見直しに向けて

昨日の「市民協働フォーラム 届けよう!市民の声~子どもの貧困対策大綱の見直しに向けて」には、北海道からも沖縄からも高校生から高齢の方まで総勢188人の方が参加されていました。

後半の意見交換会は、①子どもの貧困・大綱全体 ②学費・奨学金 ③学習支援 ④学校教育・スクールソーシャルワーカー ⑤居場所 ⑥子ども食堂 ⑦社会的擁護 ⑧妊娠期・乳幼児支援 ⑨若者支援 ⑩ひとり親支援 の10テーマ別に分かれて行われ、私は社会的擁護のグル―プに参加。

高校生、大学生、会社員の方、若者サポートステーションや自立援助ホーム、アフターケア、就労支援、進学や資格や運転免許取得等への経済的支援等々、様々な現場で日々活動されている方が、それぞれの取組みの情報交換と対話を行い、子どもの貧困対策大綱の見直しへの提言・提案項目を話し合いました。

夏にお邪魔した児童養護施設・二葉保育園、先日お邪魔した自立援助ホーム・トリノスもそうでしたが、昨日もアフターケア相談所・ゆずりはの高橋亜美さんや、NPO法人教育研究所の牟田さん、青少年自助自立支援機構の高橋さん、にじのはしファンドの糸数さんなど、社会的擁護の現場の方たちと直接お会いし、知らないことを山ほど学ぶことになっています。

15年もこの仕事をしながら今ごろお恥ずかしい話ですが、民間で本当に厳しい環境・状況にある子どもたち、青年たちを日々支えておられる方たちにもっと学び、住民に最も身近な基礎自治体としての施策を変えたり作っていくことにつなぎたいと思っています。

自立援助ホーム「トリノス」を訪ねて

一昨日お邪魔した自立援助ホーム「トリノス」

その案内には次のようにあります。

『なんらかの事情により、義務教育を終えた後に働かざるを得なくなった20歳までの青少年達を対象に、安心・安全を守られた住居で、働くことの大切や生活の楽しみ方を職員と一緒に探していくところです。

児童福祉法6条の3、児童福祉法第33条の6「児童自立生活援助事業」として第2種社会福祉事業に位置づけられます。』

多摩モノレールの万願寺駅から歩くこと5分少し。住宅街の中のやや大きめの一軒家が、目指す「トリノス」で、施設長の渡辺さんが日野市議の島谷ひろのりさんと私を出迎えてくださいました。ほどなく立川市議のわたなべ忠司さんも合流。

「わざわざ来ていただきましたけれど、5分か10分もあれば説明終わってしまうかもしれません」と渡辺施設長さんはおっしゃいましたが、午後4時から1時間という約束を遥かに超えて、御礼を言って現地を後にした頃には6時近くになっていました。

自立援助ホームは、現在全国に161か所、都内には18か所あり、様々な主体が運営しているそうで、トリノスの母体である社会福祉法人二葉保育園さんとしてはココ1か所。開設から3年目で、定員6人の男子のホームです。

職員さんは4人。交代制で24時間、誰かが必ずいて、日常生活上の援助や生活指導を行って、社会的自立をサポートしています。

若者たちは、まさに様々な事情やルートでトリノスへ来て、6つある個室で生活を始めることになります。家庭的なものにより近づけようと様々な努力をされていて、食事も職員が方がフードバンクなどのサポートも活かしながら手作りして1階のリビングで提供するスタイル。とはいえ、在籍期間は1年~長くても2年程度で、自分で望んで来たとは言い難いものがあり、夜勤の仕事の青年もいるので、みんな一緒にワイワイ…とはなかなかならないそうです。

お話を聞く前は、幼い頃から児童養護施設で集団生活をしていた子たちが、自立へ向けた次のステップとして利用する場所なのだと思っていましたが、実態はそうではありませんでした。

児童養護施設等に出会うことなく、15歳を過ぎるまで家庭の中にいて虐待に遭っていたり、学校に殆ど行けないまま自宅に引きこもっていたり、外国から親と来日したけれどなじめずに行き場を失っていたり…といった様々な事情を抱えた子どもたちが、何らかのルートで児童相談所と接点ができ、そこから勧められてドアを叩きます。

自立援助ホームとは、制度上は就労自立を目指す施設であり、働くことを前提にしたものですが、働きたくて来たというよりは、自分の家からとにかく避難をしたい一心でココに辿り着いた子どもたち。

「いろいろな福祉のサービスからこぼれ落ちた子たちを拾っている面が強く、実際に求められている役割と定義されていることには乖離があり、制度を変えていかなければ…」「18歳から30歳くらいまでの生活保護にお世話になる前に支援をしてあげられる可能性があるのが自立援助ホーム」「とはいえ、財政上の措置は小さいので、そこまでやれるのか不安に思いながら日々働いている」と渡辺さん。

「トリノスを出て自活を始めた若者が、うまくいかずに戻ってくることはないのですか?」と尋ねると「もちろんありますよ」とのこと。

だからといって、「失敗する前からあれこれお膳立てはしない」とも。

「抑圧された生活の中で、自分のことを自分で決めることが許されずに育ってきたので、決めること、考えることが苦手な子が多いのです。それが成功でも失敗でも、自分で選択した結果であれば行動修正が効きやすいので、基本的にはやりたいということはやらせてみて、一緒に考えるようにしています」と。

「ここにいる間に何とかしてやりたいけれど、それは難しいことなのだと思うようになりました。大事なことは、つながり続けること。むしろ、出て行ったあとが勝負で、それは何か月先か、何年か先か、もしかしたら何十年先かもしれない。でもその時に、頼れる場所であり続けることが使命なのだと思う。」

「あの年齢はプライドもあり、子どもたちのように救い上げるというやり方は難しい。一人ひとりを尊重しながら、必要とされた時に手助けできる位置に居続けたい。」

「日本人は、小さくて可愛いものだと、守ろう、助けようとなるけれど、その後15年くらい経ってここで生活しているような、可愛いという歳ではなくなった子どもたちにも、支援は必要です。全国で9万人いると言われる、ひきこもっている青年たちに手を差し伸べることは、世の中全体に返ってくると思います」

国は「新しい社会的養育ビジョン」を掲げ、脱施設化を打ち出しています。確かに現実を踏まえれば必要なことであり、ここにきて里親制度の急速な拡充を進めていますし、それがプラスに働く面も多々あると思います。

一方で、中には、虐待を受けてある時期まで育ってきた子が抱える心の傷を里親が十分理解できずに「里親不調」となるケース、新たな虐待に発展するケース、思春期を迎える頃に思い描いていた「わが子像」とのズレが大きくなってお手上げになるケースも少なくないと聞きます。自立援助ホームが里親不調の受け皿になるのでは…という話もあるそうで、里親への支援策が身近な自治体でも求められていると思います。

本当に様々な課題を知り、考えることになった今回の視察でした。

お忙しい中ご対応くださったトリノスの渡辺さん、パパになったばかりなのに月10泊はトリノスの宿直をしていると笑顔で語ってくださった若い職員さん、どうもありがとうございました。

勝谷誠彦さん 安らかに

★勝谷誠彦「血気酒会」出演記(2014年7月4日)★

わずか4年少し前のこと。

一生忘れることのできない出逢いでした。

夏に緊急入院され、「勝谷誠彦の××な日々」メールが「勝谷誠彦たちの××な日々」とタイトルを替えてからも、ドキドキしながら毎朝パソコンを立ち上げて読み、果てしなく心配したり、久しぶりの長文に少し安心したり、高橋茂さんはじめ周りの皆さんの勝谷さんへの深い思いを感じて涙したり…。

昨日の朝のメールからは尋常ではないものを感じたけれど…よもや命の灯がついえてしまうなんて。

勝谷さん どうもありがとうございました。

どうかどうか安らかに。

合掌

お世話になった恩人が、次々と亡くなる秋です。

悲しくてやりきれません。

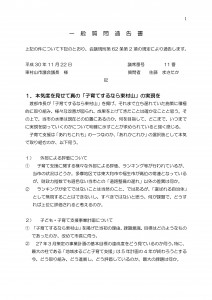

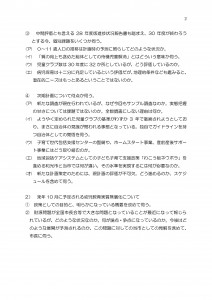

私の12月議会の一般質問通告書(全文)

12月議会の一般質問通告書を昨日提出しましたので、全文を画像とテキストでアップします。

今回は大きく次の2題。

1.本気度を見せて真の「子育てするなら東村山」の実現を

2.公共の担い手の拡大と協働のまちづくりの推進について

学童クラブに関する点は同趣旨の陳情が提出されていると扱うことができないルールなので(たぶんローカルルールの一つ)、実際には行えません。

質問に立つ順番は、今回は議席番号の若い順なので、私は12月4日(火)の午後になるのではないかと思われます。

尚、全議員の一般質問と、市長から提案された議案については、市議会HPに議会事務局が即日アップしてくれているので、ご参照ください。

★市議会HP ※11月22日更新分をご覧ください★

上記の件について下記のとおり、会議規則第62条第2項の規定により通告します。

平成30年11月22日 議席番号 11番

東村山市議会議長 様 質問者 佐藤 まさたか

記

1.本気度を見せて真の「子育てするなら東村山」の実現を

続きを読む

議会報告会へお出かけください(^_^)/

こんばんは。急に寒くなってきました。お元気ですか?

さて、明日と明後日は、東村山市議会の「議会報告会」です。

①11月16日(金)午後7時~9時/東村山駅西口サンパルネ

②11月17日(土)午後2時~4時/中央公民館

15万市民の税金の使いみちや、条例や、重要な人事などを決めているのは、僅か25人の私たち議員。

その重みを考えれば、市民の皆さんの前に出て説明責任を果たすべきだと当時の議員たちで話し合い、2014年5月にスタートして以来、4年半が経ちます。

毎回様々な手法や趣向を凝らし、少しずつ修正も加えながら、3か月ごとに開催してきました。

今回は、10月10日に終わった9月議会の報告、特に決算審査のポイントと、各会派の考え方と評価をしっかり説明させていただきます。

また、これまでご参加いただいた皆さんのご指摘を踏まえ、報告を手短にし、質疑応答の時間やふりかえりの時間を取るような流れで計画しています。

来春の選挙を控え、2月は少し違った形で1日だけを計画していますので、現行メンバーでこの形で開催するのは最後となる予定です。

日々お忙しいこととは存じますが、未経験の方はぜひ一度、いつもいらしていただいている方は今回もぜひ、お出掛けいただけたら幸いです。

ご参加をお待ちしています!

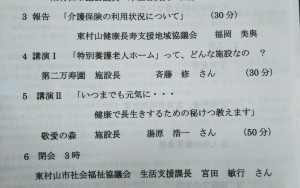

【介護保険をもっと知っておこうPart3】

「介護保険が必要になったら地域包括支援センターに電話をくだされば大丈夫です!」という東村山市。

確かに、いざという時に十分機能することは不可欠であり、ありがたいことですが、いざとなる前に介護保険の仕組みや使えるサービス、施設の最新情報、認定や介護度や保険料が他市に比べてどんな状況にあるのか等々をしっかり知ってこそ、毎月安くない保険料を払っている者として必要になった時に納得いくサービスを受けられ、安心して暮らせることにつながるのではないか。

これはこの集まりを社協からの少額補助金だけで主宰する富士見町在住の福岡美與さんの強い思いです。

一昨日(27・土)午後、3回目となる会が万寿園5階ホールで開催されましたが、毎回60~100名ほどの参加があり、そのほとんどが介護保険の対象年齢ではあるけれど給付対象にはなっていない方たち。

もちろん夫が…、妻が…、姑が…という方たちもいらっしゃいますし、共通なのは提供される情報に食い入るように聴きっていることです。

13時の開会直後に、東村山市の介護保険制度に関する今や議会での議論の状況を話してほしいと言われ、直近の決算委員会での議論等を中心に私から数分お伝えしました。

続きを読む

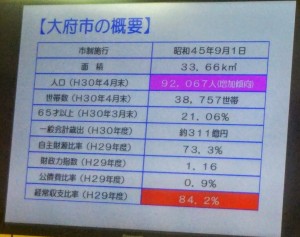

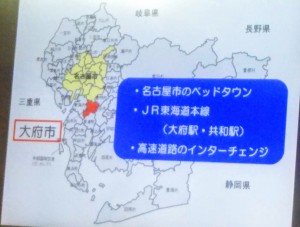

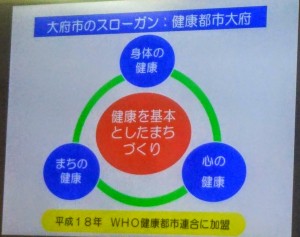

「健康」をあらゆる政策の基盤に据えて発展を続けるまち・大府市

※個人facebookの投稿と同じ内容です

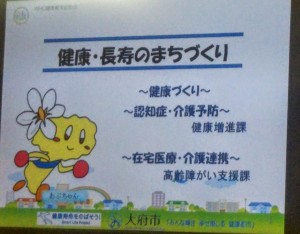

厚生委員会の視察2日目は、WHO(世界保健機関)の健康都市連合の一員である愛知県大府市へ伺い、「健康・長寿のまちづくり~日本一元気な健康都市おおぶ」について学んできました。

朝9時半過ぎに市役所到着後、円形で大変美しい議場を見せていただいてから、早川高光議長さんから、大府市と大府市議会についての丁寧なご説明を加えた歓迎のご挨拶をいただきました。

「歓迎」の看板には大府市のキャラクターのおぶちゃんと共に東村山市のひがっしー、用意された電子黒板には私たち委員会の顔ぶれを映してくださったりして、こんなに細やかな準備をいただけたことにまず感動。

視察をお願いするということは、先方は通常の業務に加えて見返り無しにやってくださることが通常なので、本当に頭が下がります。

今回、ご担当&ご説明くださったのは、大府市健康文化部の今村昌彦部長さん、阪野嘉代子健康増進課長さん、福祉子ども部高齢障がい支援課主任の久野倫太郎さん。

そして議会からも所管の委員長さんが同席することにしている、ということで、厚生文教委員会の山本正和委員長さんが議会からの視点に立ったお話をしてくださいました。

行政視察を受けているのは仕組み上は議会で、うちも含めて多くの議会では議長が歓迎の挨拶をするだけだと思うのですが、このやり方はとてもよいと思いました。

さて本題です。

日本一、と言うからには、市政のあらゆる分野にわたって、「健康」を念頭に置いた取組みが浸透していました。

続きを読む

続きを読む

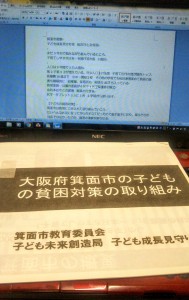

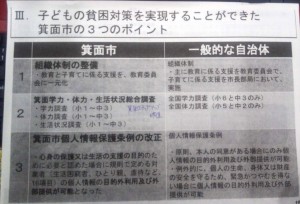

【柱は早期発見と支援継続~箕面市の挑戦】 ※個人facebookの投稿と同じ内容です

2日間の厚生委員会としての視察から戻りました。

昨日伺った大阪府箕面市の「子どもの貧困対策」の取組みから報告します。

まず、「これまでの市の施策は、一時的、場当たり的対応であり、深刻化してからしか取り組まなかった。どこが見守るるのかがはっきりせず、結局は放置しているケースも少なくなかった」という弱点を自覚するところからのスタートは、そのまま東村山市を含む多くの自治体が学ぶべきことだと思いました。

正確な課題認識のないところに改善は生まれませんので。

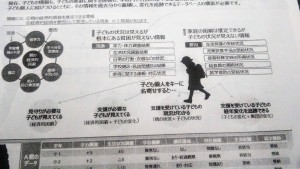

そこで箕面市では、

・ずっと見守り続ける仕組みが必要

・問題を持った子どもだけを対象とするのではなく、環境因子を持っている子どもに悪い兆候が見られれば早期の支援を可能にしたい

・一定程度落ち着くと手を引くのではなく、支援効果を見続ける必要がある

ということで、長期間見守るためには、データベースが必要だと考えたそうです。

これが「0歳から18歳までの子ども成長見守りシステム」の基本となります。

「経験則での意見は多いが、それは個人の経験値が殆どであり客観的なものではない」という指摘もその通りだと思いました。

続きを読む

モノクロ-212x300.jpg)