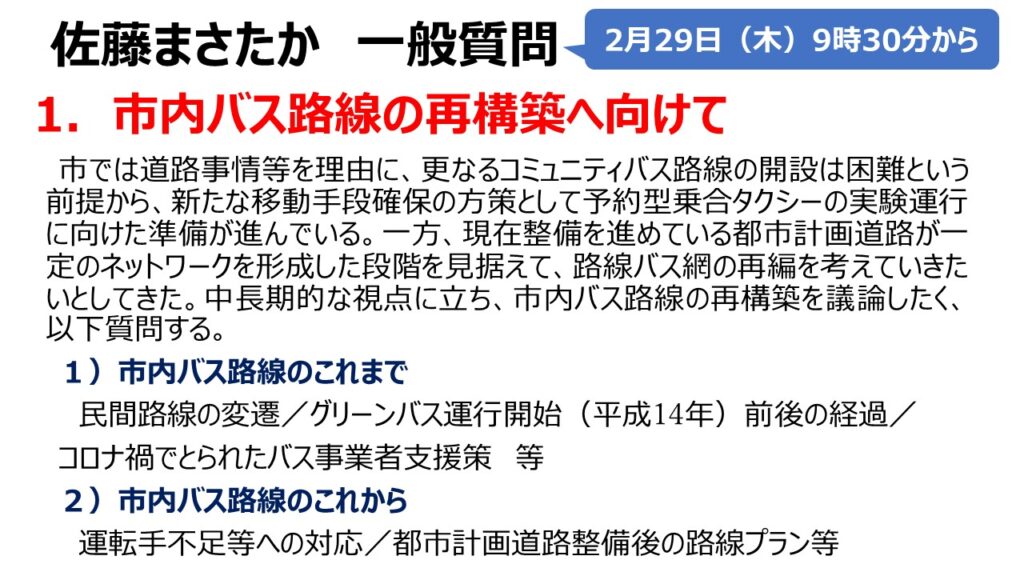

昨日の続きで≪その2≫として、4)教育委員会としての議論の動向 5)今後の進め方 を以下アップします。

4)教育委員会としての議論の動向

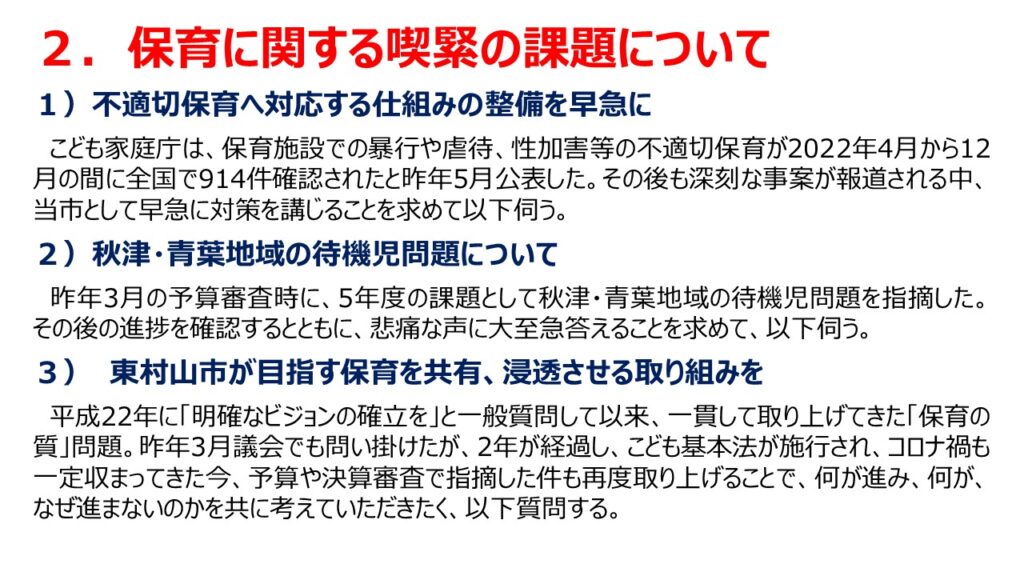

▷佐藤ま)2つの大きな論点について、教育委員会事務局ではどう検討されてきたのか。教育委員間や、学校長会、学校教育現場ではどのような議論が進められてきたのか。

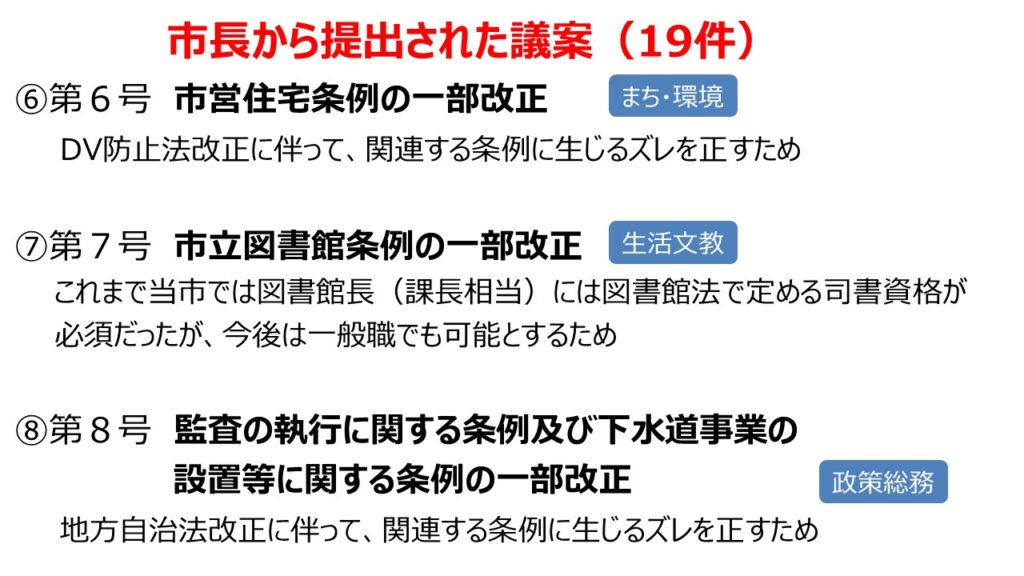

▶教育部長)学校施設のほか、図書館、公民館など多くが教育委員会の所掌なので、市長部局と連携しながら進めてきた。市民向け意見交換会の中でも、公共施設再生担当と共に意見を聴いてきた。特に優先度が高い萩山小では、教員や保護者との意見交換会のほか、市民向けにも行うなど丁寧に進めてきた。教育委員には情報共有や勉強会を設け、助言をいただいている。

▷佐藤ま)学校へ集約化するとされる公民館、図書館等の社会教育機関においても主体的な検討が不可欠。どう共有され、どのような議論、意見があるのか。

▶教育部長)令和5年度から教育委員会内の生涯学習系施設の担当者における連絡会議で情報交換や意見交換を行い、各施設の連携、民間活力の導入の検討等を担当レベルで継続して行っている。そのほか生涯学習系の施設配属のすべての職員を対象に説明を行い、意見交換と意識共有の場を設けた。社会教育委員、図書館協議会、公民館運営審議会の皆様とも意見交換を行い、いただいた意見を踏まえた上で検討を行っている。今後も説明や意見交換を行いながら事業を進めていきたい。

5)今後の進め方について

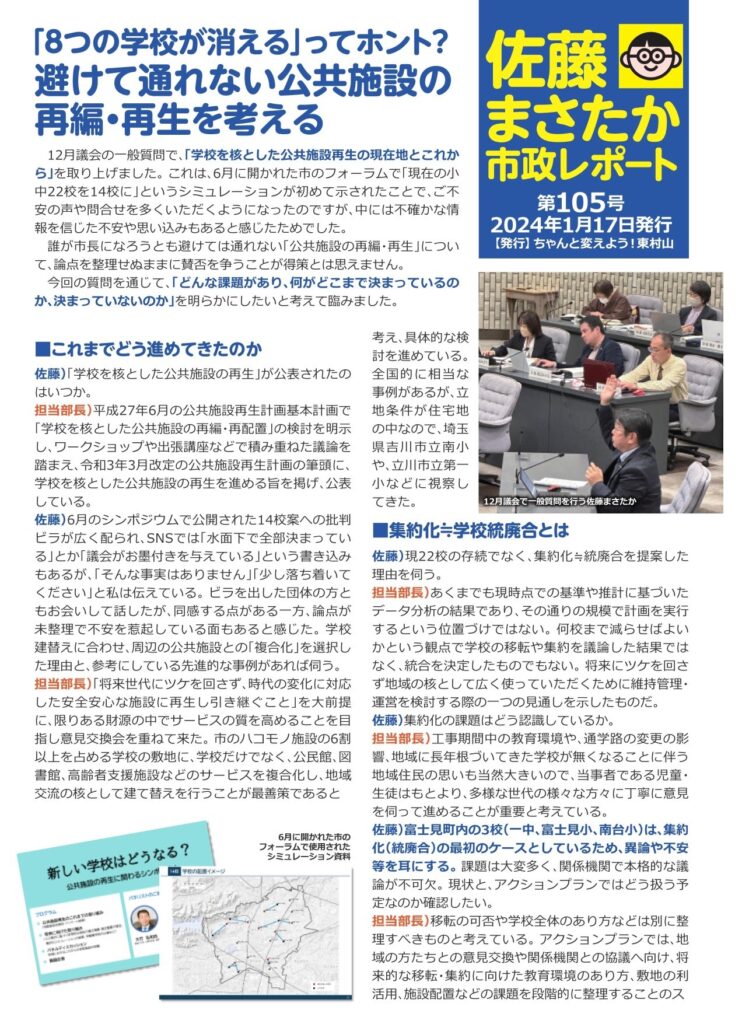

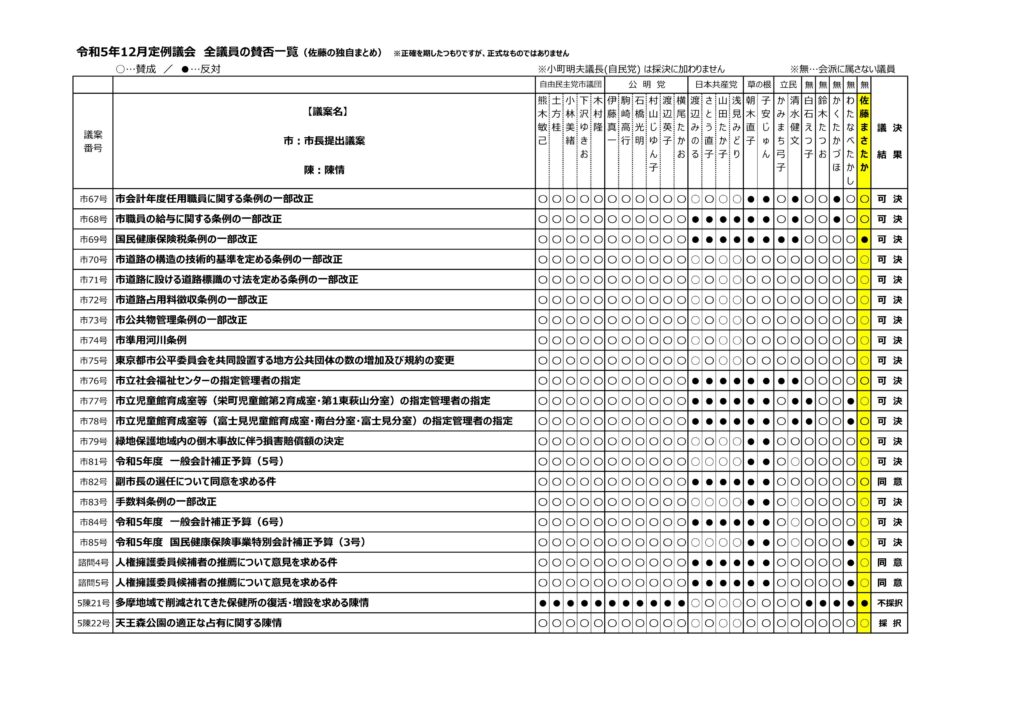

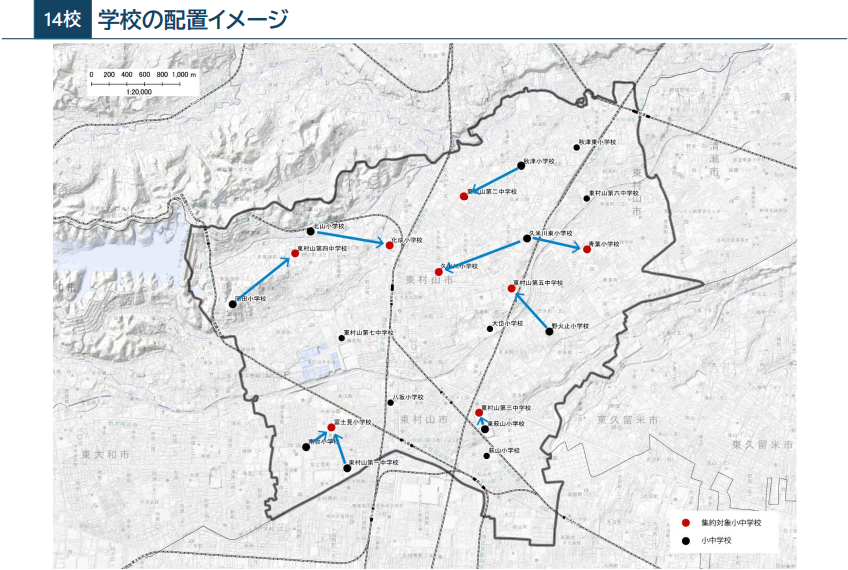

▷佐藤ま)複合化シミュレーションとして示している4つの案のうち、「既存」は複合化も集約化もしない、「22校」は複合化するが集約化はしない、「14校」は複合化も集約化もする、の3つに大別されると理解してよいか。その上で、「10校」でなく「14校」を採用することを計画の前提とした理由を伺う。

▶担当部長)各パターンの条件はその通り。シミュレーションの結果は、あくまでも現時点における基準や将来的な児童・生徒数の推計に基づく見通しであり、将来的な学校の移転や集約について確定した考えを示しているものではない。計画上の位置づけも無いが、全国的な児童・生徒数の減少や教員不足といった状況の中、現実的に現状の数や規模で安全安心な施設として維持していくことは不可能であると考えざるを得ず、市民にも将来的な見通しとして示しているものだ。

その上で14校パターンが適切であると考える理由は、規模の推計では10校で足りるという結果だったが、児童・生徒数の変動や文科省の基準が見直される可能性も考慮し、柔軟な対応が可能な規模であること。通学距離が大幅に増加しないパターンであること。そして市内13町からなる当市の核としてもバランスがいいと考えられること、などを主な観点とし、あくまでも現時点での見通しとして14校としたところ。

▷佐藤ま)第1期(2024~2030年)の建替え対象のうち、複合化するが集約化はしない萩山小学校について現状と課題、完成への見通し等を伺う。

▶担当部長)令和5年度末に公表予定のアクションプランの取りまとめを進めており、複合化対象の萩山公民館、萩山図書館、萩山集会所、萩山憩の家、萩山第1・第2児童クラブを所管する部署も含め、確認を進めている。課題は、単なる施設の引っ越しや寄せ集めにならないよう、いたいだいた意見を参考に地域特性を踏まえた魅力的なサービス提供ができるよう、完成後の運用も見据えた施設整備計画を包含したアクションプランとして完成させることと捉えている。

萩山小の整備スケジュールは、令和6年度に設計や工事事業者の選定を行い、その後に設計、8年度中の工事着手、11年度中の工事完成をアクションプランに記載する予定だが、6年度の実施の段階で改めて詳細を示したい。

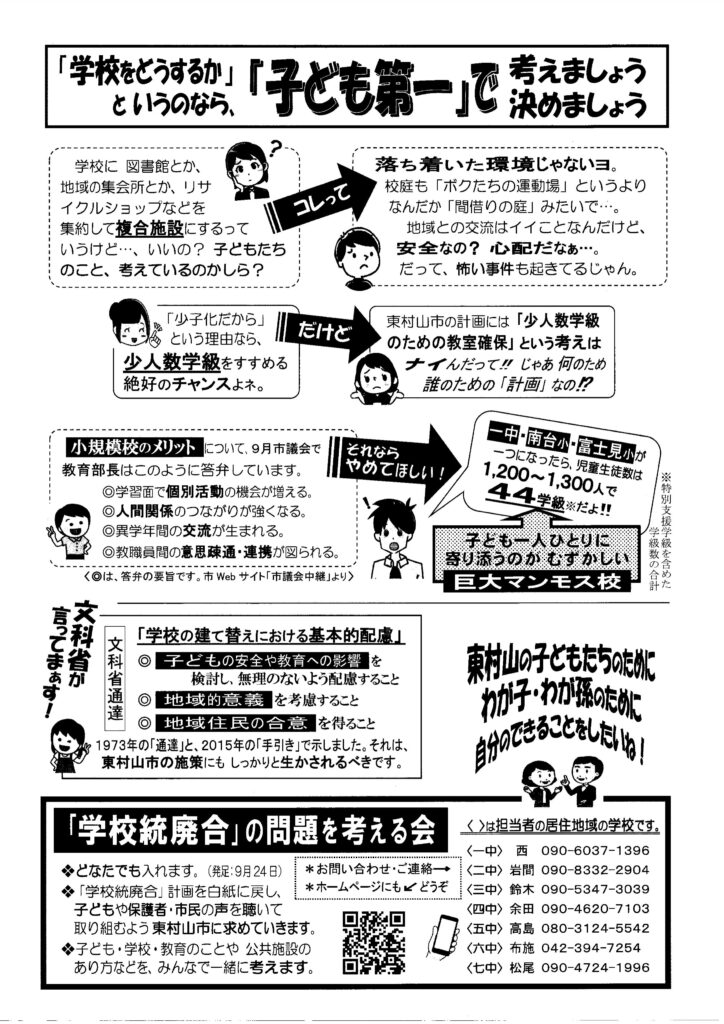

▷佐藤ま)同じく第1期に示されている富士見町内の3校(一中、富士見小、南台小)は、集約化(統廃合)の最初のケースとしているため、異論や不安も含めて様々な声を耳にする。クリアすべき課題は大変多く、関係各機関での本格的な議論が不可欠と考える。現状と共に、アクションプランではどう扱う予定なのか確認する。

▶担当部長)将来的な学校の適正配置の見通しとして、現在の学校敷地から他の学校敷地へ移転する可能性を有する学校が複数ある、アクションプランでは、あくまでも学校敷地がバランス良く配置できるシミュレーションをもとに複合化を進めるという見通しを今後の議論の基礎資料として示したもので、施設移転の可否判断や学校全体のあり方の検討などは、別に整理するべきものと考えている。

そのためアクションプランでは、地域の方たちとの丁寧な意見交換会、関係機関との協議へ向け、将来的な学校の移転、集約に向けた小中学校の教育環境のあり方など、教育的視点の検討はもとより、敷地条件や土地の利活用、施設配置などといった課題を段階的に整理していくことについて、一般的なスケジュール感を示す予定。

▷佐藤ま)「小中一貫校をどこで決めたのか?」という声をもらったので、「決まっていない。まだ議論すらしていない」と答えたが、あたかも決まったかのような情報が出て市民が混乱しているという面がある。教育制度をどうするかという議論はこれからだということでよいか?

▶村木教育長)私の口から一貫校にするとか義務教育学校を考えているとかと言ったことは一度も無いし、そういう機会も無い。

▷佐藤ま)小中学校への集約化対象とされる保育園、児童クラブ、児童館、ふれあいセンター、憩の家、地域サービス窓口等の公共施設側を運営する側としての議論はどう進めてきたのか、進めるのか。

▶担当部長)庁内検討会議のほか、日常的な打合わせを関係所管と重ね、関係者との情報共有、出張講座等を開き、意見交換、質疑応答を行ってきた。市内各所での意見交換やアンケート結果を踏まえると、総じて機能がバランスよく配置されるとよいという意見は多く、基本的には多機能なコミュニティスペースの中で、必要なサービスや機能を提供していくという運営形態がよいのではないかという方向性が見いだされてきた。ただ、具体的な運営形態の検討は、住民と改めて地域特性や望ましい方向性について施設ごとの意見交換をしながら検討していくべきものと考えている。まずは萩山小を含む複合施設の設計や整備、維持管理や運営に関するプロポ―ザルを進める中で、よりよいサービスが提供できるよう選定していく。当市では経験のない取り組みなので、今後も引き続き関係機関と協議を重ねて進めていきたい。

▷佐藤ま)現時点でのシミュレーションの位置づけと、40年近くを要するとしている計画の意義、進め方について、市長並びに教育長の考えを改めて伺いたい。

▶村木教育長)教育委員会として市長部局と一体となって検討を進めているが、その過程においては、市長部局の視点と、教育委員会の視点が全て一致しているわけではなく、関係職員は互いの立場を超えた議論を重ねている。今後の状況を十分に考慮して柔軟に判断し、決定していくものであると捉えている。予防保全の観点から老朽化への対応は急がなければならないが、同時期に全校に着手することは財政状況や教育活動への影響などから難しい。長期スパンでの検討と、一定の優先順位をつけながら検討していく必要がある。

今後は少子化がさらに加速することが予想される中で、教育の質を重視した取り組みを強化し、学校の規模の適正化を図る中で、地域の実情も踏まえた取り組みを実施していきたい。教育委員会の役割は、学校を再生するだけではなく、これからは学校を核とした地域のコミュニケーションづくりにも大きく寄与しなければならないと捉えている。

▶渡部市長)当市の公共施設再生に向けた取り組みは10年ほど議論を重ねてきたが、今後の人口推計などを踏まえると全ての公共施設をこのまま維持することは困難であり、いずれ複合化せざるを得ないということも当初から申し上げて来た。

いよいよ老朽化が目立ち始め、耐久年数にも達しつつある状況で、これまでの議論段階から、実際に作業に入っていく過程と捉え、進め方については担当所管職員と幾度も議論を重ねてきた。まずは地域に点在する公共施設と、本庁舎やスポーツセンター、中央公民館、図書館といった市内に1か所しかない施設は一度切り分け、まず学校を中心としながら今後の市内の公共施設の再生について具体な進め方を検討してきた。

その際に一番問題になるのは、どこから着手するのかであり、着手するとなれば、ある程度の将来見通しはどうなのか、と議会からも市民の皆さんからも当然聞かれるだろうと考えた。全国にあまり例はないかなと思い、示せばいろんな議論が当然出るだろうと想定もしていたが、一度は人口推計に基いて文科省の指針を厳守するとどんな40年後の像が出てくるのかということについては、示さないとこれ以上先に進めないのではないかというのが私の判断だった。示せば当然、うちの子どもが行っている学校が将来無くなってしまうとか、いろんな議論を呼ぶのは予測していたが、繰り返し申し上げているように、これは現時点での人口推計、将来の児童・生徒の人口の推計に基づいて適正規模やある程度の適正配置を維持しようとすると、こういうことが考えられるのではないかというシミュレーションであり、これが決定した事項ではないというのは、よくよく市民の皆さんにもご理解いただく必要があると思う。

我々としては基本的には10年くらいの単位で、今後もまた人口推計をするので、そうなるとどこのまちがどの程度人口が増えるのか減るのか、子どもたちの出生率等から勘案して、将来どう動いていくのかというのは、その時点その時点で数字が出てくるので、それに基づくアクションプランについても10年くらいのスパンで、どの学校からどういう形でやるのか、ということを議論させていただく。そのベースとなる、たたき台としての絵づらというか見通しを今回、いろいろある意味炎上するのも覚悟の上で一度示させてもらったというところだ。

今回、順番として萩山小学校…市長は萩山が地元だからやるのかということではなくて…老朽化度合や他の公共施設の老朽化度合い等も勘案すると、最優先にやらなければならない学校となっているので、萩山小については最優先に取り組むということは我々の決定事項で、今、保護者の方や児童の皆んさんと議論しながら来年度に向けた基本設計等の予算化も含めて着実に進めていきたいと考えている。

で、次のターゲットとなっているのは第一中学校だが、一中はシミュレーション上、あまりにも市域の端っこにあることから、今後の子どもたちのことを考えると、委託した事業者としては富士見小の敷地の中に一中と富士見小を…一貫校にするとかの議論は全くしていないが…できるのではないかという提案をいただいているというのが現状だ。これもこれから当然市民の皆さん、児童・生徒の皆さんと議論して、そういう方向にするのか、しないのかを決めていくということなので、アクションプランの中では、基本的にはこの10年間我々が考える原理原則のようなものをまずしっかり立てた上で、日程にのぼっている萩山小についてのこれまでの議論から我々が考えていることについてはある程度アクションプランに盛り込むつもりだが、富士見エリアについてはまだこれからという話になってくるものと思っている。

いずれにしてもこれから22校とか、庁舎やその他もろもろの公共施設の建て替えについては、おそらく今後30年、40年くらいのスパンで、市政としては誰が市長になっても取り組まなければならない課題である。客観的な状況としては人口減少と超高齢化のトレンドはそんなにすぐには変わらないので、それを踏まえて現実的に持続可能な東村山市をどう構築して、その中で公共施設のあり方、特に学校施設については、基本的には子どもたちのびの場であるので、子どもたちが安心安全に過ごして、より再生された学校施設の中でより良い学びが得られるようにするということ。そして、だんだん地域が希薄化している中で、地域の繋がり、結び目の拠点として学校施設がうまく機能するようにしていくということについては、今後も考え方としては貫いていきたいと考えている。

▷佐藤ま)おおむね同じ認識だ。まさに誰が市長をしようが避けて通れない最大の課題であり、敵と味方に分かれて批判している場合ではないと思っている。

私自身の現段階の考えを言っておくと、学校に周辺公共施設を集約することには積極的に賛成をしている一方、学校を集約化・統廃合することには、まだまだ議論して、合意形成に努力すべき課題があると思っているし、先ほど触れた文科省の通知の扱いについても、自治体としてもどう判断するかというところがとても大事なので、まだまだ慎重な立場にある、と申し上げておきたい。とはいえ、いつまでも議論ばかりしていられる局面でないことも事実なので、萩山小が順調に進む…できるだけ市民の声をたくさん聴いて、いろんな立場を尊重しながら進むことを祈っている。

先ほど申し上げたように、一つの論点だけでも多様な意見が出てくる話であり、この間強く感じているのは、市は伝えてきたつもりでいるし、私たちは内部にいるのでわかる部分もあるが、でも思ったようには伝わっていない、ということだ。全員が全面的に賛成する結論というのは出ないだろうが、それでも一人でも多くの市民が、正確な情報をもとに自分ゴトとして考えて、意見を出し合う対話の場がたくさんつくられる必要がある。その上でできるだけ納得性の高い答えが見つけられるように進めていく、というサイクル…これから教育委員会サイドがもう少し顔の見える状態になることも大事であり、今までは公共施設担当がやってきたことを、学校を核とするという以上は大事なことなので、力を尽くしてほしい。

同時に私たち議会も、正確な情報を市民に伝えることが極めて大事だし、議会でもこれまで視察を行ったりもしてきたが、このフェーズで議会内において考え方や情報を共有して議論していく大きな責任があると今日の議論を通して感じているので、私も力を尽くしたいと思う。